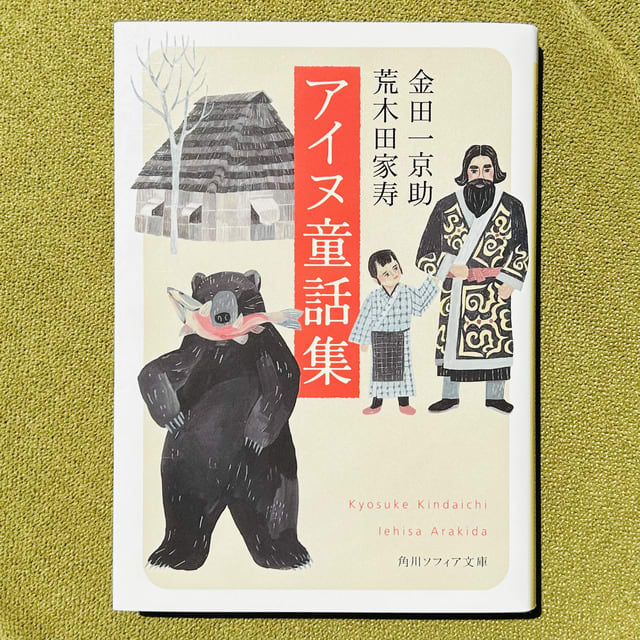

「アイヌ童話集」

書籍『金田一京助/荒木田家寿・著「アイヌ童話集」』について

(1962年に東都書房から刊行。その後1981年に刊行された講談社版文庫を底本にし、2019(令和元)年5月25日に角川ソフィア文庫から発行された。またそれ以前に1943年第一文藝社から同名で刊行されており、1949年にも同じ著者で晃文社から刊行されている。)

<著者について(本書より)>

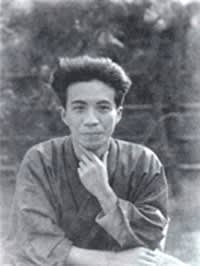

金田一京助

(きんだいちきょうすけ)

1882年、岩手県生まれ。言語学者。東京帝国大学文科大学在学中に、北海道に渡り、アイヌ語の調査を始める。國學院大學教授、東京帝国大学教授などを歴任したのち、1971年に死去。著書に『アイヌ文学』(河出書房)、『ユーカラの研究 アイヌ叙事詩』(東洋文庫)、『アイヌ芸術』(北海道出版企画センター)など多数。

荒木田家寿

(あらきだ いえひさ)

1902年、岩手県生まれ。京助の実弟。

雑誌記者を経て、軍需省官吏として勤める一方で、『映画集団』『映画評論』などの各種映画雑誌に寄稿。その後、岩手放送などを経て、岩手映画通信社の役員となる。1981年に死去。

<本書について(本書より)>

口のきけない子が大熊と力比べをする話、若とのと人食い馬が固い友情を結ぶ話、英䧺オキクルミがききんの魔神を退治する話……。滑稽話から英雄譚に至るまで、幅広く語られる童話数々からは、自然や神と自由関達に語り合うアイヌの鋭敏な感性を随所に感じることができる。

アイヌ研究の第一人者が現地で筆録し、実弟が手を加え読みやすく再構成した、アイヌ文学に初めて触れる読者にとってもうってつけの名著。解説・中川裕

◯金田一京助と荒木田家寿(まえがきから)

「(引用)荒木田家寿(あらきだいえひさ)は私の末弟、縁あって、親戚の荒木田家を嗣いで成長した。」金田一氏は荒木田氏と他人のように過ごしてきたが、荒木田氏が北海道夕張に暮らし自力で本書「アイヌ童話集」をまとめたことを賞賛し、金田一氏がアイヌ語の原文を忠実に和訳した説話集を、荒木田氏が少年少女向けに巧妙にわかりやすく書き下ろしたことを評価しています。

◯本書における荒木田氏のアイヌの捉え方

荒木田氏はアイヌの説明を次のようにしています。「(引用)…昔のアイヌは自然にまだ原始生活をしていたものでした。そこへ内地からきて君臨した松前家は、小藩(しょうはん)であったために、アイヌたちの開けて強くなるのを恐れて、いつまでも開けないように文字を禁止したり、げた、はきものを禁止して、はだしで歩かせたり、かさもささせなかったりしたのです。けっして根っから質素の劣った人種ではなく、ただ小藩の自己保存の政策の犠牲となっていたものです。」アイヌには祖先の武勇談、英雄談、建国の神話、歌物語の叙事詩、昔話(ウエペケル)などが、口伝いに存在しており、本書にもおさめられていますが優れた民族性を理解することができます。内地は日本国家のことであり国家の幻想にアイヌ民族を勝手に含め、北方の大地で暮らしてきた人々を未開な人々と決めつけ、さらに未開になるよう仕込んできました。アイヌの人々はこれを受け入れた訳ではありませんが、不当な生活を強いられたわけです。

◯童話集について

この本の面白いところはアイヌ独自の昔話(ウエペケル:「噂ばなし」)。寒い北海道に定住して炉ばたで生活していますから、噂ばなしや四方山話に花が咲くわけです。そこで語られるよろこび、かなしみ、おどろきが事件として即興詩になります。中でも何と言ってもアイヌの人祖・アイヌラックル(英雄オキクルミ)が活躍する神(カムイ)のお話です。悪を成敗し世の不幸を防ぐ“大活劇”の数々です。またもう一つは自然の中にいる様々なカムイ(神々)のお話です。ここでは「童話」の名を使いながら“子供たちが感受する異空間の世界”を題材にアイヌ民族について語られています。北方の大地で繰り広げられる物語は、内地とは別の異国の話であり、“習慣や民俗や土俗的信仰がからんでつくりあげた精神の感性”を共同の幻想とした吉本隆明の考え方を思い出させてくれます。私はアイヌについて調べているわけではありませんが、日本的なものとは別のアイヌの独自性を考えることができました。

◯カムイについて

カムイとは神(カミ)のことを指しています。この神は日本の先史でも自然現象を人格化したように太陽や月や、風や雨や海や、大きな木や岩や、動植物を指しており、狩猟採取段階の縄文人が抱いた自然崇拝の習俗が底流となっています。本書では、荒木田氏が次のように「神」について定義しています。「(解説―アイヌの昔話と神話について―から引用)アイヌの神という思想は、私たちの場合とてんで違うのです。というのは、アイヌの信仰では、この世の、天地の生きとし生けるもの(といってもまず鳥獣魚介)はもとより、無生物でも日月星辰(せいしん)から、霊ありと考える宝物類に至るまで、神と考えられるのです。そして、神というものは、神々の本国では私たちと同じように家を建てて村を造ったり、アツシを着て酒を飲み、妻子を愛して、アイヌと変わらぬ生活をしているのですが、人間界へ遊びにくる時に、神々が銘々特有のマスクを着け、それが熊はあの姿、狼はあの姿、その他、鳥の姿、魚の姿等々、それぞれそうした特異のかっこうをしてくるのであって、いわばそれらは、人間界へ遊びにくる仮装の姿なのです。」ユーモラスな神たちです。神様なのに戸口におしっこをかけたりしてお行儀が悪いこともしますが、どうやら人間というより犬などの動物がカムイとして話に出てきているようです。

◯こぼれ話

本書の童話に、パナンペ(川上の人)とペナンぺ(川下の人)という二人が出てくるお話があります。これは日本の花咲か爺さんのお話に似ており、正直爺さんと意地悪爺さんの教訓的な内容がいくつか出てきます。内容は新鮮で面白いので本書を手にしてお読みいただきたいのですが、爺さんの方言に気になるところがあります。それは北海道のアイヌがたとえば「いったい、ここはどこだんべえ」「おまえさんは、いったいなんだんべえ」と「だんべえ」言葉を使います。田舎言葉として「だんべえ」を使用したのかもしれないですが、「だんべえ」自体は群馬県地方の方言です。アイヌも使っていたのでしょうか?現在、北海道で「だんべえ」と言えば女性器をさすため、人前でおおっぴらに使われるのは憚られる言葉です。この件についてご意見があればぜひご指導いただきたいと思います。

(おわり)