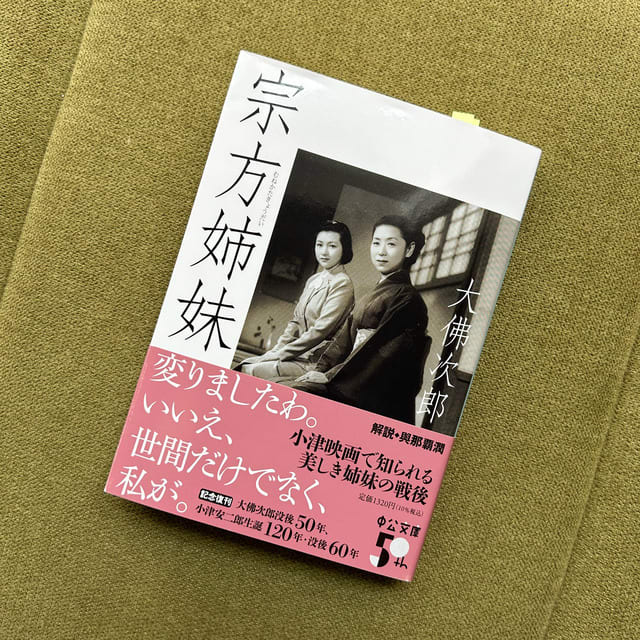

紹介:大佛次郎・著「宗方姉妹」(むねかたきょうだい)について

(2023年3月25日・中公文庫から初版発行)

(初出:朝日新聞、一九四九年六月二十五日~十二月三十一日)

(初刊:朝日新聞社、一九五〇年四月)

<著者紹介>(本書より)

大佛次郎(おさらぎ じろう)

一八九七 (明治三十)年横浜市生まれ。本名・野尻清彦。

兄抱影は天文学者。東京帝大政治学科卒業後、鎌倉高等女学校の教師、外務省嘱託を経て、一九二三年関東大震災を機に文筆に専念。「鞍馬天狗」シリーズで幅広い支持を得る。「パリ燃ゆ」「帰郷」「地霊」など歴史と社会に取材した作品も多い。六七年から死の直前まで朝日新聞で「天皇の世紀』を連載。六四年に文化勲章受章。七三(昭和四十八)年没。生涯で五百匹の猫を世話したほどの猫好きでも知られる。横浜に大佛次郎記念館がある。

<本書について>(本書・カバーより)

終戦後、満洲から引き揚げた宗方(むねかた)家。節子は失業中の夫、病床の父に代わって生活のため酒場を開く。妹・満里子は疲弊する姉を歯痒く思うが、そこへ節子の昔の恋人が現れ……。小津安二郎監督の映画原作でも知られる長篇に、最晩年に執筆した「序の章」を加えた決定版、初文庫化。巻末に「映画「宗方姉妹」を見て」を付す。

〈解說〉與那覇潤

◯「宗方姉妹」の時代

本書は初出から七十余年を経ており、大佛次郎自身の強いこだわりのある時代への思いがすでに人々の心から風化しかけている。また、小津安二郎によって映画化されたことにより小説とは別に開かれた世界が生まれた。小説「宗方姉妹」をあらためて読む際にはその二つの面を踏まえておくべきだろう。

ストーリーは大佛が著した「帰郷」(1948年)同様に先の大戦に敗れた終戦後の人々の人生にスポットをあてており、世の中が新しい時代に向かおうとする息吹を主人公の姉妹を通して感じさせてくれる。大佛次郎は女性の心中やその移ろいを本書でも実に鮮やかに表現している。この作品には宗方姉妹の姉の節子、妹の満里子、そしてフランス帰りのモダンな女性・頼子の三人が登場するが、それぞれの生き方の違いによる心理描写が時代に即した形で生き生きと描かれている。

ただし内容的には明るさや希望のみを描いた作品ではない。敗戦による苦難が登場人物それぞれの背景に色濃く感じられる。

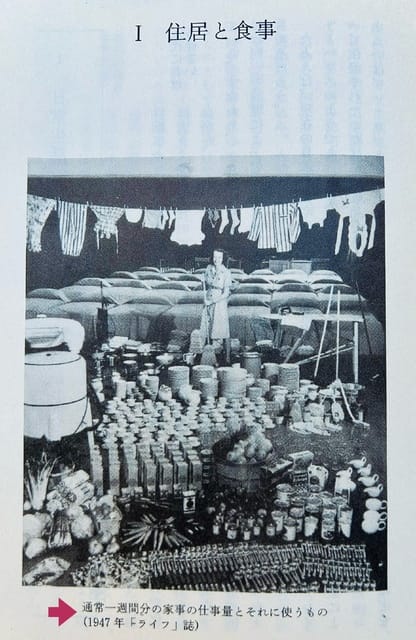

大佛が描く節子の夫・亮助は満州からの引揚者(日本の外地・占領地または内地のソ連軍被占領地に居住ないし移住していた民間の日本人のうち、日本の本土へ帰還した者)で、満鉄(南満州鉄道株式会社)の発展とともに大陸(中国、満州)の大規模開発に携わっていたが敗戦により夢敗れた男である。大日本帝国の崩壊による「満洲国の崩壊」が人々に与えた気持ちの変化は衝撃的であり、本書が書かれた1950年にはこの変化がまだ生々しく、読者による亮助へのシンパシーもリアルなものだった。節子との会話の一節で亮介は次のように語る。「(引用)…どうも、東京が、満洲に似て来ているね。しきりと、そんな気がして来た。雄大なところは似ないで、悪いところだけ似て来たようだ。人間もだが、埃がひどい。…」満州は日本が侵略し小役人が幅を利かせた土地だったが、現地で暮らす人々にとっては雄大な希望の地でもあったのだ。ところが敗戦によってその希望は霧散し空虚になった。大佛はこの比喩的な表現を通じて当時の気持ちを多くの人々と共有し、もう一度顔を上げて明日を見つめる契機にしようとしたに違いない。本書の解説で與那覇 潤(よなは・じゅん)氏が指摘している通り「(引用)もし今の感覚でそこからストーリーを追うなら、不倫の香り漂う軽めの恋愛・風俗小説としか読めないかもしれない」のだが、実は新しい時代を生きようとする男女の姿とともに、敗戦の重さの中に生を見出そうとする人々の心情にも配慮された内容なのだ。

◯映画「宗方姉妹」(1950年)について

本書には巻末に大佛次郎による「映画『宗方姉妹』を見て」が付録されている。ここで大佛次郎は小津安二郎のことを「小津くん」と軽々しく呼んでいる。それもそのはずで大佛次郎の方が多少年上だからだ。(大佛・1897年生まれ、小津・1903年生まれ)原作が小説家の手から離れ映画化された時、内容は別の作品になる。大佛次郎もそのことは十分承知の上だろうが、作中の三人の女性については思い入れがあったようで、年下の“小津君”に対して映画の登場人物との違いを鋭く指摘している。面白い内容なので、一部をここに紹介しておく。

「(引用)小津君の映画の「宗方姉妹」の父親は、私ほど筆を用いないで、短くてよく出ていると感心した。節子は、私の節子ではない。切口上で、正面を切った口のきき方が強過ぎる。私の節子は、静かにしか話さないし、柔かく半分までしか物を言わないから、映画には表現が無理なのである。反対に、映画の満里子は、私の満里子よりリファインされていた。私のは、満洲生れの、生地むき出しの、一種の野性のようなものを持つ娘である。無邪気だが野蛮で荒々しいところがある。それが新鮮なものに描けたらと思ったが、私の小説では、そこまで行かなかった。これはもう一度、何かの形で書いて見るつもりだ。

小説では私は真下頼子が一番よく描けたと思っている。節子がきめのこまかい日本的な女、満里子に新大陸のアメリカにも通じる単純さと明るい若々しさにあふれたタイプ、頼子は古い日本とヨーロッパの殊にフランスの古い文化との自然な混血児と、ひそかに予定したものが、執筆中の私の心に在った。宗方家の姉妹の間に差しはさまって、小説の頼子は、かなり大きな役をしている。頼子は、気質の上で節子に近いが、節子ほど土に入っている根が強くない。自分の思いやりに負け、境遇にいつもひしがれている女だが、自分の動きを、いつも美しいものにしてしまう技巧が本能のように成っていて、それがまた彼の女をいつも弱いものにしてしまう。三人の女が寄って描き出すアラベスクの中で一番、華麗でデリケエトな線を描いているのが、頼子の外側の行動だけを見ている読者の方がはるかに多いのではなかろうか?三人の中で、作者の心に一番近いのは、節子でなく頼子だと、ここで白状して置こう。また、それ故、一番よく書けたように信じられるのだ。映画の「宗方姉妹」では、頼子は小説の中で占めた重要な地位を失くして、ワキ役であり不遇である。だから、小説の頼子とは似てつかぬものに成った。

小津監督に会った時、頼子で別に一本の映画が出来ますねと言い出したので、私は心から賛成した。そうだ、筋らしいものは裏に隠れて、ふんい気と陰影だけで、頼子の心の動きを描いて行くのである。そう出来れば、品のいい美しい映画に成ると思う。パリが出たり京都が出たり、大阪の船場あたりの問屋町が出たり、これは架空のフィルムを回転させて見て楽しい。

「宗方姉妹」の映画は優れた出来である。映画と小説とはそれぞれの制約があって当然に別々の道を歩いているのだ。その事が、今度ぐらい、はっきりしたことはない。(二十五・九)」

ここまで書かれるとますますこの作品を読んでみたくなるのではないだろうか。

◯付記

それにしても小説では、頼子も節子も魅力ある女性として描かれていたが、特に満里子の素直で元気な性格に惹かれた。映画の配役では高峰秀子が満里子を演じその可愛らしい演技に定評があった。高峰秀子はこの作品の後「二十四の瞳」(1954年)で“大石先生”を好演し、やはり戦争の悲惨さとそれを乗り越えてゆく女性教師を演じた。

大佛次郎の作品は優れた小説として独立したものなのだが、おまけとして映画の配役を付記しておく。本来、このような必要はないものだが映画監督が小津安二郎であり思いをめぐらせてから大佛次郎の小説を手にしてみるのも良いのではないかと思う。

<小津安二郎映画「宗方姉妹」配役>

三村節子:田中絹代

宗方満里子:高峰秀子

田代宏:上原謙

真下頼子:高杉早苗

節子の夫・三村亮助:山村聡

宗方忠親:笠智衆

(おわり)