羅漢寺山(らかんじやま) 石棒(せきぼう)

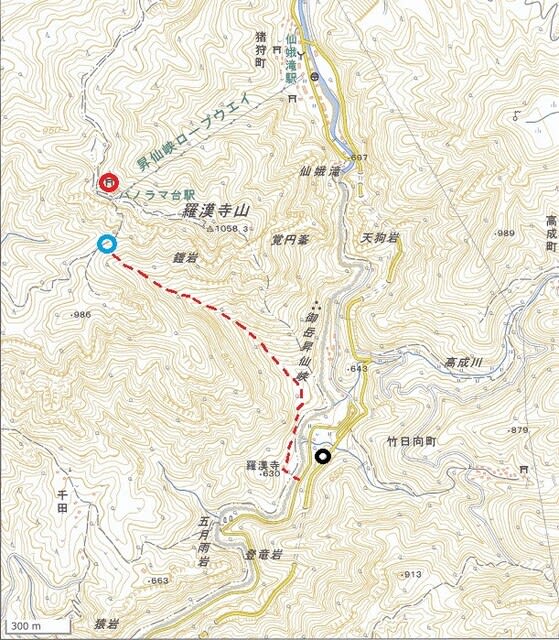

【データ】 羅漢寺山 1058メートル▼最寄駅 JR中央本線・甲府駅▼登山口 山梨県甲府市上帯那町の県営無料駐車場▼石仏 羅漢寺山ロープウェイ山頂駅、地図の赤丸印。青丸は萬霊塔、黒丸は県営駐車場▼地図は国土地理院ホームページより

【案内】 羅漢寺山はロープウェイで簡単に登れる山。山頂のパノラマ台駅の右手に建つのが八雲神社。ご神体の石棒は拝殿奥、「宝暦八寅(1758)」銘のある大きな石祠に納められたご神体だ。神社の案内にはこの地を八王子山とし、「永禄七年(1564)建立。当地甲斐の国巨摩郡郡猪狩村の氏神で、古来より石祠内に石棒を安置して祀り、夫婦和合と武運の神」とある。八雲は祇園信仰で牛頭天王を祭神とした神社のひとつ。

石棒については大護八郎氏の『石神信仰』(注)から紹介する。石棒は概ね縄文中期・後期のもので、関東中部地方から多く発見されている。目的は呪術的な祭祀に使われたものであり、女性を象徴する土偶に対し石棒は男性を象徴するものという指摘もある。この石棒は江戸時代以降、男根石の道祖神として祭られている例もわずかにあるが、多くは神社の御神体になっている。

八雲神社の石棒は高さ約50センチの丸石棒。円形の整った形は男根型ではなく、道具類でもない祭祀の石であることは確かである。それにしても石奉を納める石祠は、台座を含めると150センチにもなる大きさだ。かつての金峰山には九つの登山口があり、その一つの敷島町(北杜市)吉沢からの道はこの八雲神社を通った金峰山修験金桜神社の参拝の道。八王子峰と称していたこの山は、天台の山王21社のなかの八王子を勧請したのが始まりだったのかもしれない。

(注)大護八郎著『石神信仰』1977、木耳社

【独り言】 羅漢寺から羅漢寺山の南の谷にあるかつての羅漢寺跡を訪ねたのは1年前でした。今回はそこから尾根を目指し、あわよくばこの谷にある一ノ谷・二ノ谷・三ノ谷のある石造物のいずれかを見るという目論見もありました。しかし羅漢寺からのコースはピンクのテープがつけられ、1年前とは様子が変わっていました。これはクライマーがゲレンデへ向かう目印のようで、一組が大きな岩にアタック中でした。このテープに惑わされて谷を右往左往してしまい、結局見たのは前回と同じお寺院跡の石垣と石祠と「佛心弘宗大和尚/天保十五甲辰(1844)」の卵塔だけで、一ノ谷などへ入るルートは見つけられないまま尾根に出てしまいました。

尾根に出たところに倒れていたのが「萬霊塔」。台座に「唯時文化二乙天(1805)/當山十九世蘭山代」銘がありました。

現在の羅漢寺は昇仙峡の遊歩道の近くに建っている曹洞宗の寺です。そこに立つ案内「羅漢寺縁起」によると、開祖は天台の有金僧都、大永年中(1520年頃)に俊屋桂彦和尚が中興開山して曹洞宗に改めた。これが慶安4年(1651)の火災後に現在地に移った、とありました。一方で、昔は北山筋(昇仙峡一帯の通称)の高野山と称し、真言宗だったこともあったようで、宗派からみるとこの寺の歴史は紛らわしい限りです。では羅漢寺の役割は何だったのでしょう。想像するに、この寺のかつての役割は金峰山へ入る天台・真言の修験者を支援する寺だったのではないでしょうか。金峰山への登山口は九つあって、もっとも知られていたのが敷島町吉沢の一の鳥居から御霊平・羅漢寺山・八王子峰を経て金桜神社へ下る尾根道でした。