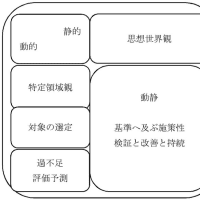

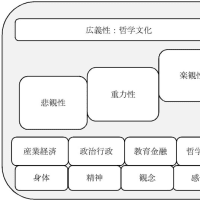

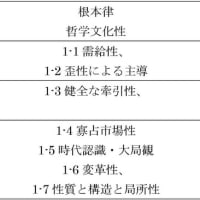

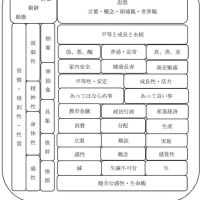

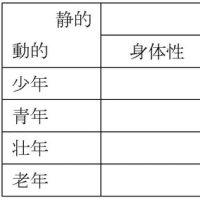

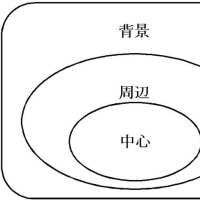

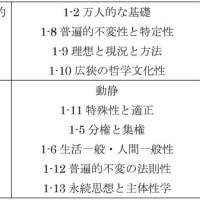

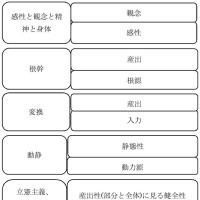

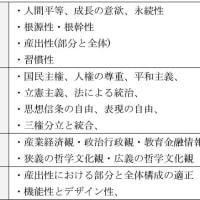

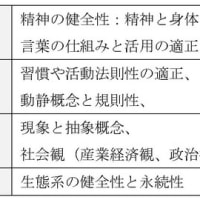

長年、ある領域に携わり、生計を持続してきたという実績が自己への自信と共に外界への信用を産む。過去の沿革から実証的な基準と運用と実績が培われ論より証拠が作られる。体と感性の質実が見られる。実在性の理論もそこに存在する。稼働し存続した軌跡をもって価値や方法論の所在が確認される。その理論を言葉や概念に置き換え外界への明瞭性を引き上げるかどうか。自他との同一的な感性や方法を高め良好な内外性の広がりを求めるのに言葉や概念が有効な方法となって感覚や感性を作る働きを持つ。しかしあまりに実際と異なるような理論が概念と示されると、むしろ逆の働きに向かい外界を欺き信頼性を損ね衰退への軌道に回る。こうして感覚や感性と言葉や概念の相関が整理される。外界にプラスに回る言葉や概念と働くか、自己の首を絞める作用となり言葉や概念が作用するか。精神性や感性の反応が現れそれが概念を産み感覚を作る。感性に制御棒が起こり良き心象や感受性をもって、感覚や観念という副次的な側面が出現する。こうして感性の動物という認識が定まる。良い感性が対象に出現すると、そこに良い感覚や言葉が投げかけられる。悪しき感性であると、そこに悪い感覚や言葉を投げかける。これが直接的な因果性となる。そして、諦め感が起こると何を言ってもしょうがないと判断し、悪しき感性も起こらず存在自体を視野から排除し無関心が進む。これに陥るともはや存在が消える。例えば、暴力団を活用して自己の意図を遂げる等という現象が起こると、精神面への貧素性が出現しこんな愚図に関わりたくないという心象が出現する。愚図気質は諦め感が生じる。これにはもはや言葉も出ない。何をやっても外界からの反応が起こらない対象と見做される。負へのエネルギーを費やすよりも、生のエネルギーを増進させ、それらの結果から負の存続が得られぬ正の循環性が基調と広がる。正しい軌道の促進と共感と広がり、負が喪失する。基軸的な正の太い軌道を持って負の予防に働く。そして、正がいつの間にか過剰な生や正となり負の心象へ転換される。負への対処が起こり適正な生という平準性が作られる。基準と過不足の構造と動態へ及び、中長期周期の適正な動静という枠組みの認識へ至る。局所的短期性の現象に対し現象の範囲や周期性を浮かべ規則性や法則性の良し悪しを問う観点が起こる。習慣や規則性、反復性に見る良し悪しを問う適正基準の導出へ及んで、多要素の相関と体系による抽象性の概念や領域観と現象の形成へと発展する。固定概念と内蔵され個々の現象の扱いに回る。単純二項の正負の観念に対し割合や要素の加減を持って領域観を作り、良し悪しを判断する制御性が生まれる。萌芽期から成長、安定期、成熟期等という段階を経て成熟した領域や思想を持ち価値の安定とストック性を生む。過剰なストックへ嵌ると衰退軌道へ下落する。適当な洗練集約性と持続的動態の向上とエネルギーを推進させる中で適当なストックとフローの相関を遂げる。歴史と理論と実践と改善と持続の周期性が描かれる。こうした姿に普遍的不動性の観念が起こり、健全な精神性が生きる。これらの様式化として、「理念と現況と方法、根源と特定と全体、概念と観測と評価と予測、方法と検証と改善」の原理が生まれる。静と動という二項に対し中味の分化と循環的原理が引き出される。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます