1)基準の形成と稼働

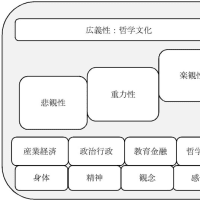

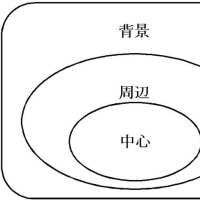

1-1領域観:相互性、内包と外側、狭義性と広義性

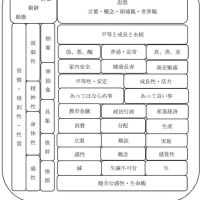

狭義と広義の政治観を形成することにあって、真に良好な政治を作る観点と稼働の枠組みが形成される。直接的な政治分野の働きは、法律と制度を設け、安定と繁栄を求める事等と規定される。広義の政治では、健全な生命を土台性に持ち、言葉や概念の形成と法規や制度の構築と衣食住を含む人間と生態の姿を作る事と表される。

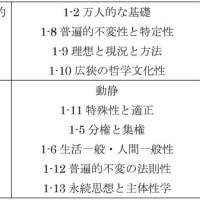

1-2根本性と対象性と適用

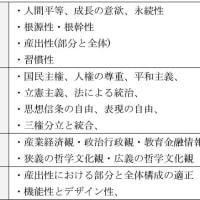

感性と観念と精神と身体の相関と周期の体系を根本性に起こし領域性の範囲を想定し、国家という対象に照らして、哲学文化性と教育金融性と狭義の政治性と産業経済性という特定領域観念を導出し適用する事にあって広義の政治観が精査される。良好な政治を行うには狭義と広義の観点を浮かべながら、直接的な政治性と並列的な配置を有する哲学文化面と教育金融面と産業経済性を含む全容的な政治観が作られる。良い政治を行うには、良い哲学文化、良き教育金融、良き狭義の政治性と、良き産業経済性を併せ広義の政治が作り出される。

1-3広義の政治観

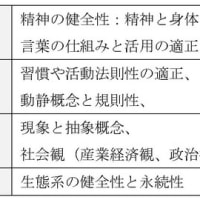

根本的な観点を基礎土台性に備え対象性に相応する特定領域観を起こし、狭義と広義の政治観を形成し、健全な感性を基礎に有する観念と精神と身体の一巡的完結の領域概念と稼働に及ぶ。「哲学文化、教育金融、政治行政、産業経済」という各面の特徴と協業の適正をもって広義の政治の良し悪しに反映される。各領域が自領域の利益追求に意識が増し互いに利害の対立と争いの向きが増すようであると広義の政治は良好な成果を得られない。各領域を跨ぐ大局観が形成されて各領域の主要な内包性と他領域の尊重性を生み一長一短性の認識と相互補完と協業の体系に向かい健全な政治を実現する。

2)基準と過不足

2-1分散性の進行

根本且つ大局を引き出す作用が弱まると各領域と領域間の良好な相互性は減退し各領域の利益追求へ意識が進み、偏狭的利益と対立が増し領域全体としての利益は萎む。

2-2対立性過多・自益性過多

「政治が悪い、マスコミが悪い、教育が悪い」などという他領域への不満が起こる原因は、大局観や広義性の観点が弱い事に起因する。目先の利益追求に意識が増し、根本且つ大局が示されぬと自益性に意識が増し、他領域への要望過多の態度が増し全体の統制が図られぬ歪な領域性を広げる。自領域の優位性を強調し、主導性を保ちたいなどという意識が広がり大局観を喪失した対立と不毛性を招く。

2-3物理依存性過多の弊害

物理依存性の感覚が増すほどに領域観や概念と基準性を整える発想や態度が減退した状態で良いや悪いという評価性を増し自己利益の追求に走る歪性が出現する。慢性化した暴力性と犯罪性に伝わる。量と規模に偏った生産性と市場性と支配性、統治性が広がる。劣化した生命観に陥り政治現象や宗教性が拡大する。

2-4非社会性・非人間性

根本且つ大局の観点や意識が萎むと自己の優位性に偏った強調を増す表現や他領域にクレームを強める表現に終始し歪な対立と偏狭的利益追求の個々人性が広がる。酷くなると非社会性や非人間性の質実を招く。「非社会的勢力」なる概念について、どのような見解を整え用いるのか。中身が示されずに粗雑な適用を起こす態度も根本性の弱まった表現と伝わる。基礎原理が不足した個別特定現象を生む。

2-5批判性と建設性

悪しき性質を削減する力を加える態度も健全性の内と解されるものの、その後のビジョンと稼働の実際へ意識が起こらぬと一過的な快楽性の疑念を生む。批判性と建設性を合わせた動静に向かう。

3)適正策

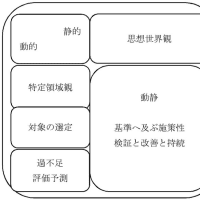

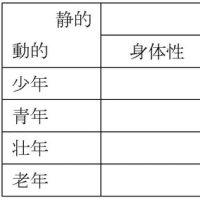

3-1静態体系と動態性

静的概念性と概念の適正という側面に対して、概念と稼働の動態性という側面を生む。ある基準性を引き出し、対象の選択と観測と評価予測と、具体策の導出と実施と検証と改善の持続性を生むという動態性が作られる。静態と動態の周期性という概念に総合される。

3-2建設的な創造性

特定概念について精査した見解を纏め表す教育作用が求められる。なるほどそうかという概念を示し、マスコミ報道などという観測と評価性の作用における基準性に活用される。ご都合主義や場当たり的、恣意的批判という対立について建設的な要素を持つ批判性が生まれる。

3-3自己認識と事前的な明示性

自己はどのような性格か、主要な生産や産出を特定し内外へ明示する態度にあって健全な基準と稼働の習慣を生む領域観が作られる。自領域の規定と運用の周期を有する主体性や領域性の一般原理となり、あらゆる領域に共通する哲学文化性と解される。

4)哲学文化の生産性

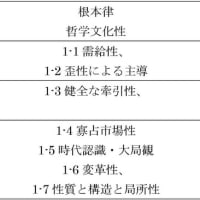

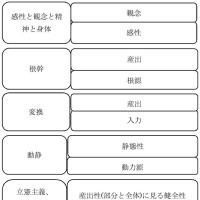

4-1狭義の哲学文化観

根本性の探究と広義の大局観を導出する働きに哲学文化という領域の主要な関心と産出が作られる。感性と観念と精神と身体の良好な在り方を根本性に問いただし、個々人、家族、事業体、地域、国家、国際社会」などという各種対象性に一貫する根本原理性を基礎土台性に表し根本原理と対象性と運用の周期と体系を作る創造観を産む。各種領域と主要な働きと長短性の認識と相互補完と協業と持続を作り、根本且つ大局性と個別特定観の相関と体系を生む。

4-2根本且つ大局性の原理

変わりづらい長期性の観点となり、各種領域の基礎土台と大局観を作る創造が生まれる。根本且つ大局観を基礎土台の共通性に備え、中期性という各種特定領域の観点が起こり、個別的な短期性の観点を形成し、長期中期短期の関係と整合において長らく良好な創造性を実現する。

根本性:根源と根幹、生命観、創造観、「感性と観念と精神と身体」

産出性:個別、特定、全体、

特定観:社会観「狭義の哲学文化、教育金融性、狭義の政治行政、産業経済」

全体性:生態観「広義の政治観=広義の哲学=広義の哲学文化=広義の宗教」

4-3特定領域観の例示:マスコミ報道

例えば、「マスコミ報道」などという領域性は、上述の中で教育性や主導性の作用に伺える。良好な報道機関の姿は斯様か。どのような意図や志向を抱き領域観を持ち対象の選定と評価と伝達を行うか。全体性を対象とする報道機関か、ある特定分野に限定性を高めた対象を主要な関心に絞り基準と観測と伝達を行う報道か、マスコミ報道という領域も対象性の取り方に違いが起こる。

5)広狭の哲学文化

5-1狭義と広義の哲学文化性

どこの領域にも共通性の高まる根本原理を指し活動法則性に具体化される。活動法則の一般原理と大局観の同一性を向上させ良好な特定領域に連なる。哲学文化の主要な特徴を生む。適正な概念の導出に狭義の哲学文化を生み、広義の哲学文化に及ばせる広狭の哲学文化観を産む。根本原理の同一性が進み、各種領域の基礎の適正と個別特定的技術の適正を含み全体最良性に向かう。自己領域の直接的な技術の適正を強調するばかりによらず、他領域の尊重と相互補完の観点と稼働に及び、全体集約性のエネルギーが産み出される。広義の政治観に対してより耐久性と持続性と長期性の観点を加えた広義の哲学文化観を生む。

5-2基盤性科目

プラトン、アリストテレスなどという哲学や仏教、キリスト教などという宗教は、どちらかというと、専門性を深めた科目内容に伝わる。基礎基盤性の科目という場合は、上述のような観点を導出するようであって、広く万人的な基盤性が作られると考えます。あまりに専門性を強調するようであっても弊害性が出現する。動静の適正を萎ませるような状態には、人間と生態の健全な活動から崩れた様子が進む。歪な分化性の進行は却って根本性を狂わせる。太い基軸性を強調する発想と表現と態度が生まれる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます