「人間は死んだらどうなるのか?」「死後の世界はどんなところか?」という謎について、ウィトゲンシュタインの認識論的な死論が最も説得力を感じるので、この世界観について解説する。

「死というのは考えれば考えるほどおかしなもので、経験もできないし・・・他人のはできるが自分のはできないという、じつにおかしなもので。」

これは養老孟司の発言だが、重要な指摘が含まれている。「死」というものは、主観と客観とでまったく異なるということだ。

客観的に「死」がどういうものなのかは誰でも知っているし、説明は不要だ。当然ながら、本人にとって「死」というものがどういうものなのかは誰も知らない。この謎についてどのように考えればいいのかについて考えてみた。

論理哲学論考から・・

「死は人生の出来事にあらず。ひとは死を体験せぬ。

われわれの生には終わりがない。われわれの視野に限りがないように。」

「生」というのはやや抽象的で、ここでは「意識」と解釈してみる。

「われわれの意識には終わり(死)はない。われわれの視野に限りがないように。」

この一節は時間的なものだが、これを視野(空間的)の失認性を使って説明してみよう。本当は半側性空間無視の症例も使いたいのだが、これは説明が難しいので敬遠しておく。

養老孟司も気付かなかったNHKスペシャルの誤謬点

以前、NHKスペシャルの「脳と心」という番組で、岩下哲士さんという、幼少時に罹った急性小児片麻痺が原因で右半球脳がほぼ機能停止状態にあるひとが紹介されていた。視野の左側は右脳が認識し、右側の視野は左脳が認識している。このため、どちらかの片側半球が機能しない人は、その反対側の視野が見えないらしい。岩下さんは右脳が機能停止しているので、視野の左側が見えないということだった。

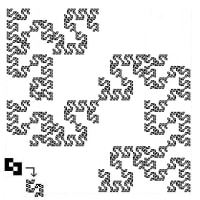

岩下さんの視覚の世界がどういうものであるのかを、何とか視覚研究所という所で再現していた。これを再現したのが上に貼り付けた画像である。岩下さんは視野の左側が見えないので左側を黒く塗り潰していたと記憶しているが、彼の世界を視覚研究所の方法で再現したのがこの画像だ。

本当にどのように見えているのかということは当人にしか分からないので、確認することは不可能だが、ウィトゲンシュタインの認識論に基づいて考えると、上の画像は誤りである。というのも、右脳が機能しない人にとっては視野の左側は見えないのだが、この画像は視野の左側が暗闇であり、そこから光が来ないという情報が「見えている」のである。このことは、盲点を例に考えると納得するだろう。片方の記号が盲点に入ると視界から消えてしまうが、けっしてその場所がブラックホールのような「暗闇」になってはいないのである。

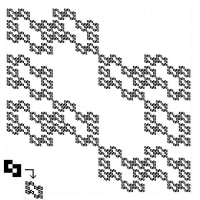

私がかってにウィトゲンシュタイン流の解釈で作成したのが、この画像である。厳密には正しくないが、すくなくとも2番目のよりかは適切な筈だ。彼らにとっては視野の左側そのものが存在しない。このため、視界の左方向の限界も彼らにとっては意識の外側にあるはずだ。

生と死が同居している片側半球脳が機能停止しているひとたち

こんなことを書くと当事者に対してたいへん失礼であり、非難されても当然と感じるが、そういう意図はないのでお許しいただきたい。よく、仮死状態に陥った人が、あの世を見てきたとか、三途の川を渡りそうになったとかいった話があるが、生き返ったのなら死んだわけではない。死とは不可逆過程なので、人類にとって死後どうなるのかということは永遠の謎なのだ。そこで視野を意識の比喩として類推しているわけだが、片側半球が機能停止しているひとたちは、視野のどちらか半分が「死」の状態にあり、もう片方の視野が「生」の状態にあると解釈できるのだ。健常者でも、盲点がどこにあるのか気付かないし、その領域が暗くなっているわけでもない。盲点とそれ以外の視野との境界もない。岩下さんにとっては視野の左側だけでなく、自分が見えている視界の最左端の境界(ここが死に相当すると考えればいい)も存在しない。彼らにとってもわれわれと同じく、視野に限界は存在しないはずなのだ。

このように解釈するのが、すくなくとも認識論的には穏当と感じる。比較的物事を科学的、あるいは論理的に考える人は、「死んだら何もないのよ。」とか、「死後の世界は存在しない。」と応えるだろう。しかし、死後の世界が存在しないのなら、生と死後との境界である「死」も存在しないという指摘なのだ。曰く、「視野の限界、あるいは境界を知覚するためには、そこよりも外側も知覚できなければならないからだ。」というのが彼の思想性であり、言語、世界観あらゆることについても同様のことを述べている。この点の指摘が、彼の業績のひとつと感じる。記憶が曖昧なのだが、「哲学の問題の解決はメルヘンの贈り物のように素敵なのだが、手元に置いてみると、そこらへんにある石ころのようなごくありふれたもののひとつに過ぎないのだ。」といったようなことを書き残していたが、これがそのひとつだろう。指摘されてみれば、「なるほどそうだ」といった当たり前のことだったのだ。つまりこういうことらしい。他界した故人本人にとっては、自分がいつ死んだのかは永遠に知らないのだ。養老氏はあの番組の諮問委員を務めていたらしいが、なぜ気付かなかったのか不思議だ。

というわけで、ここまでお読みいただいた賢明な読者にはもうこれ以上の説明は不要だろうが、まとめてみる。

本人にとっては、死は永遠に訪れない。というか、死自体存在しない。しかしそうだからといって、死が自覚できないわけではないし、死の恐怖も紛れもなく存在する。だから、「死までの生」をどう考えるべきかということになるのだろう。

われわれの意識には、始まりも終わりもない。意識は永遠に死なないのだ。

だいぶ前のことになってしまったが、自転車で道路を横断しようとしてトラックに轢かれたことがあった。意識不明になってしまい、10mほどもとばされていたらしい。幸い手の甲が若干抉れてケロイドになったくらいで、外傷も後遺症もない。一歩間違えれば死亡か障害者になっていたわけで、紙一重のところで生還したというわけだ。

道路を渡ろうとしたところで記憶が途絶えており、ふと気づくとストレッチャーに載せられてエレベーターから出てくるところあたりで意識が戻った。最初何のことか判らず、しばらくしてから、「ひょっとして?」と感じた。鼻に酸素吸入のチューブを差し込んでいたが、苦しいわけでもなく、痛くもなかった。意識を失っていた時間帯を「死」と解釈すると、いったん死んでから誕生したというわけだ。かなり強引な解釈だが、三途の川を渡りかけたとかいった臨死体験も無かった。たしかに、意識を失った瞬間というのは存在せず。もしも仮に私が脳梗塞とか心筋梗塞とかで突然意識を失い、そのまま他界したとすればどんなことになるのかということが、ある程度は類推できそうな気はする。

養老孟司の発言から・・

養老氏の動画を視聴した。「本人にとっての(死)は存在しないんです。」私にとっての死体は存在しないでしょ。

これは上述のウィトゲンシュタインの論考の一節の指摘と似ているが、ここで補足してみる。

「死後の世界は存在した。」

動画で「死後の世界は存在した。」と主張する医師の説明を見てみた。

いわゆる「幽体離脱」をした人が、本来知り得ないことを知っている。これは事実であり、常識的には説明できない。ということらしい。なんでこれが死後の世界が存在することの証明になるのかさっぱりわからない。これが事実とすると、サバン症候群のような未知の能力(脳力?)によるものだろう。それにそもそも、生還したのなら死んでいたわけではない。それなら死後の世界を体験したわけではないのだ。死というのは不可逆過程であり、さっきの養老氏の言葉を応用するなら、「死後の世界は存在しない。」なぜなら、死んでから生還したひとはいないからだ。と言えるだろう。幽体離脱と死後の世界とは別問題だ。というかこの動画の説明は論点を混同している。いちいち反射的に「えーっ」と感嘆するだけの、というかそれしか能のないゲストの知的水準がこれでわかるだろう。

もっと単刀直入な言い方をすれば、死後の世界は存在しない。なぜなら、死んだ人間は誰ひとりとして存在しないからだ。本当に死去してしまえば、二度と意識は戻らない。事実地球上に散在する数十億人もの生きた人間たちのなかで、死後蘇ったひとは誰もいないのだ。意識が存在しなければ主観的には何も存在しない。したがって死後の世界は存在しない。と言えそうだ。

霊とか死後の世界がどうのこうのという人たちに対してはこういう疑念が浮かんでくる。もしも死後も魂が存続し続けたり死後の世界や天国やら彼岸が本当に実在するのであれば、死を恐れる必要もないし、むしろ場合によっては自殺さえも奨励できるのではないか。しかし現実にはこのようなことを思案したり公言するひとはいないだろう。これこそ自己欺瞞ではないか。実在するということは客観性を備えているということだ。となれば死や自殺に関する社会的な位置づけや定義、法的な扱いまで見直す必要が出てきそうだが、そうした提言は聞いたことがない。

霊の信仰者とオウム真理教との類似性

霊の存在に批判的なひとについて、しばしば「それは霊感が乏しいから」といったような批判をするが、これはまさに「ああいえば上祐」のようなもので、現実に存在するということは、霊を信じる人・信じない人・懐疑的な人・無関心な人その他もろもろ、そうした要素に関係なく客観的に存在が特定されなければならない。実在するのであれば、まずそれは実体なのか現象なのかが問題になり、その構成要素や媒体は何かを調べることになるだろう。

自己慰安としての終活

葬式時にこれをしてほしい、この曲を流してほしいとか、その他いろいろな要望を生前に託しておくということだそうだが、養老氏も指摘していたように、葬式にしろお墓や遺骨にしろ、本人のためではなく残った人がどう考えるかという問題であり、死んだ本人は関係ないのだ。

・死後こうしてほしいとか、永代供養とかがあるが、死後本当に約束通り実行してくれるのかどうか、死んだ本人はどうやって確認するのだ?

・もしも自分の希望とは違っていたことが確認できたとして、ではあなたはどうするのか? 祟りでも起こすのか? 遺族がいなくなった場合は、誰に対して行うのか? 人類が絶滅してしまった場合はどうするのか?

私は自分のお墓などなくてもかまわないし、さすがに葬式を行わないわけにはいかないのでするのだろうが(もちろん葬式なしでもかまわないし、実現するのならそうしてほしい)、なるべくそういうことにお金を使ってほしくない。死んだ後にどんなに立派なお墓を作ってくれても少しも嬉しくないし、そんな費用があるのなら、生きているうちに有意義なことに使いたいものだ。遺族が消えてお墓と遺骨が廃棄処分されたとしても、それはそれでしかたなしと考える。

こういうことは当然のことながら法的には許可されないのだろうが、いっそのこと産廃と一緒に処分場に埋めてもらってもかまわない。

こういう連中にこそ天罰が下されるべきだ

以前たまたま見ていたテレビで、海に散骨しようとしたところ周辺住民から縁起が悪いと反対されたというのが放映されていた。このほか、自殺者が住んでいた物件は格安で売れるとか、火葬場を建設するのは縁起が悪いというので反対運動が起きているらしい。じつにふざけた話で、これほど死者を蔑視した思想はない。私など喜んで検討するだろう。こういう人たちこそ地獄に落ちるべきだ。

「夫と同じ墓に入りたくない」という記事が出ていたが、この問題をかんたんかつ確実に解消する方法を提案する。

そもそも墓を作らなければ良いのだ。死んだ本人にとっては墓を作ろうが散骨しようが関係ないのだ。そんなことにお金を使うのなら、生きているうちに本人のために使った方が良い。墓を作らないと罰が当たるとか成仏されないとかいう批判が来そうだが、思想信条の自由というものがあるので私は批判はしない。しかし、このような考え方も認められるべきだ。認めないのならそれこそ憲法違反だ。墓がなければ盗難の被害にあう心配もないし、地震その他で壊れることもない。掃除も草むしりも不要だ。

死の恐怖はだれでも感じるし、もちろん否定はしない。しかし客観的に考えると死後については何も恐れる必要はないのだ。宇宙が誕生してから百数十億年くらい経っているらしいが、つい最近まではあなたは存在しなかったのだ。その途方もなく長い間あなたは何か困ったことがあったのか? 何もなかった筈だ。同じことで、死後は何も困らない状態が永遠に続いていくだけのことだ。痛みも苦しみも悩みもない。まさに天国か極楽ではないか。死の恐怖とは、正確には死ぬまでの間に感ずる苦痛のことだろう。

ここでこの項目の主題である、「ひとは死を体感しない。」ということについて再度解説する。精確には、「人間には、死後は存在せず、それについては何も感知できない。」というべきだろう。われわれは日常的に疑似的にこのことを経験しているのだ。歩くか自転車かバイクか自動車か、その他なんでもかまわないが、自分が前進している状態で視野がどうなっているのかを考えてもらいたい。風景が次第に左右に移動していき、視野の脇から消えてしまうが、正確には消えていくという表現は正しくないのだ。消えていくのを知覚するためには、視野の脇よりも外側まで知覚できなければならないからだ。死につつある状態における意識も似たもので、おそらく自分が死につつあるということ自体が自覚できないだろう。これもわれわれは日常的に経験していることで、睡眠状態に移行しているときがそうだ。自分の意識がなくなりつつあるという自覚そのものが存在しないのだ。おわかりだろうか?

あるいは、緑内障のひとは視野検査をしないと異常に気付かないそうだが、自分自身が部分的に失明してるのに気づかないというのは奇異な感じがするだろう。失われた視野が死後に相当するのだと考えると納得できる筈だ。

追記

ウィトゲンシュタインについて触れたので、ついでに追加しておく。

自分の時間に先行しているだけの者は、いつかは自分の時間に追いつかれる。

上記の指摘は、幼児教育や英才教育によって能力を一時的に向上させることに成功したとしても、年齢が上がるにつれて、いずれは生来の優れた素質を持つ奴に追いつかれ、追い抜かれていくということを連想する。末は博士か大臣か・・二十歳になればただのひと

このほかにもいろんな解釈ができそうだ。

(自分の時間に出遅れているだけの者は、いつかは自分の時間に追いつくことができる!)

※YouTubeへの投稿で出遅れているユーチューバー諸君よ。上記の格言のごとく、ほんとに価値ある動画であれば、後からでも再生回数で追い上げていくことが可能なのだ。心配するな!

世界は事実の寄せ集めであって、物の寄せ集めではない

世界は事実へと解体する

私はこれを現実と置き換えてみる。つまり・・

世界は現実の寄せ集めであり、物の寄せ集めなどではない

世界は現実へと解体する

旧約聖書の創世記には、神がこの宇宙の森羅万象さまざまを創り給うた。そうだが、神は、事実(現実)を創り給うたのだ。と・・

このような置き換え、というか解釈もできないか?

世界は現象の寄せ集めであり、物の寄せ集めなどではない

世界は現象へと解体する

ひとびとを善に導くことはできない。ひとびとは、どこかある場所へと導かれるだけだ。

善は、事実の空間の外側にある。

道徳教育の不毛性の暗示と私は解釈する。

かんたんにいえば、ある特定の行為だけを採り上げて、それが善行であるか悪行であるかを判断することはできないということだろう。

ある時代は他の時代を誤解する。ある小さな時代は、独特の醜いやり方で、他のすべての時代を誤解する。

これは時間的なものであり、空間的なものに置き換えると。

ある国とその国民たちは、他の国とその国民を誤解する。小さな国とその国民は、他のすべての国を誤解する。

地球全体の苦しみは、ひとりの人間の魂の苦しみより大きくはならない。

温暖化をめぐる発言について・・・

教育系ユーチューバーを視聴していて連想する言葉だ

自分に無理強いしてまで真理を語ることはできない。誰かがまだ真理を語ることができないのは、彼がまだ十分に利口ではないからなのではない。

すでに真理の中でくつろいでいる者だけが真理を語ることができるのだ。まだ虚偽の中でくつろいでいて、たった一回だけ虚偽から這い出してきて真理を手に入れただけの者には、心理を語ることはできない。

「世界の価値は、世界の外側になければならない」

世とは、過去・現在・未来すなわち時間軸を意味し、界とは、東西南北上下つまり空間を意味するということなので、この定義に従えば、「時空の価値は、時空の外部に求めるべきもの」ということになるのだろうか。

思考はそのままではいわば不透明でぼやけている。哲学はそれを明晰にし限界をはっきりさせねばならない。

これはつまり、言葉の定義の明確化ということか?

色の問題は、われわれに謎を与えるようだ。私たちを刺激はするが、苛立たせない謎を・・

動画でたまたま、クオリアのパラドックスを視聴した。ウィトゲンシュタインも色の問題についてこだわっているが、ここではとりあえず、このパラドックスについて感じたことを書いてみる。

自分が見ている赤色の映像は、はたして他人にも赤く見えているのかどうか? そんなことは確認しようがないし、自分にとって赤く感じられている色が、ある人にとっては、青く感じているかもしれない。といった感じの解説のようだった。

これは結局、「赤さ」という感じ、を定義できるか? ということと無関係ではないと感ずる。定義できるということは、客観性があるということであり、クオリアのパラドックス、というか矛盾も、ある程度は減殺できそうだ。このほか、そもそもこうした問いを立てようとしている態度自体が、つまり、赤色を「赤い」と感ずる人間と「青い」と感ずる人間の2種類がいるという比較をしている、あるいは可能なのは、この両者以外に、客観的な、あるいは神の視点のようなものを仮構して、問題の提出者が俯瞰しているのだ(色の主観の定義)。

このパラドックスは、定義可能か不可能かという二者択一ではなく、完全に確認したり定義することは恐らく不可能だが、ある程度は可能なのではないかという感じがする。

思考不可能なものを思考することはできない。同様に、思考できぬものを語ることも不可能だ。

そもそも問いを立てられるのなら、それに解答することも可能だ。

「赤い」つまり、赤色を見たときに感ずる感じは、暖かい、熱い、派手な・・「青い」というのは、涼しい、冷たいという感じは、完全に主観的なものなのかどうか・・? というと、ある程度はそうかもしれないが、客観的でもあるのではないか。完全に主観的であるのなら・・つまり、クオリアのパラドックスの如く、ある人にとっては赤色は赤く感じ、別の人にとっては青く感ずるのであれば、デザインや画家や美術といったものが成立しなくなってしまうだろうし、会話にも支障を来すだろう。仮にある人にとって、赤色が青く感じており(色の感覚が相対的だということか)、太陽や炎や火も青く感ずるのだから、当人にとってはそれが赤さなのだというのは多少無理があるような気がする。

しつこいが繰り返させてもらうと、自分にとっての赤さが、ある人にとっては青さと感じている。という指摘そのものが、色の感覚について間接的に定義しているのではないか? 定義可能ということは、客観視できるということであり、比較も可能なのではないか。自分にとっての青さ、それはつまり、涼しくて冷たいという印象が、ある人にとっては赤色を見たときに感ずるというのであれば、そのひとは、いずれどこかで、自分の視覚が他人と違っていることを察知する筈だ。ということは、色の主観も他人とある程度は比較できるということではないか。

趣味とは感覚の洗練である。感覚は何もしない。感覚は受容が専門なのだ。したがって、偉大な創造家には趣味は不要なのではないか。

趣味は物事を受け入れやすくする。趣味は新しい時計仕掛けを作り出さない。

この一節も、上述の色の問題に重なってくると感ずるのだ。つまり、主観とは、感覚と同義に近くて、情報の受け取りが専門であり、「感覚は何もしないし、何もできない。」の如く、外界に発信できないため、まさにさっき書いたように、他人からは、当人がどう見えているのかは知りようがないというわけなのだ。

赤色が赤く見える。これは脳の機能の産物であることは間違いないのだとしたら、一卵性双生児同士もそっくりに見えているのだと考えていいのではないか。

色の個人差は深刻な問題ではないが、今後人工知能や人工生命が高度化していき、意識を持つようになってくると、痛みや苦しみや悩みを感じているのかどうかを、どうやって確認するのかという問題が浮上してきそうだ。

最も巨大な望遠拠の接眼レンズですら、人間の目よりも大きくあってはならないのだとすれば、そこには奇妙なアナロジーが発生するのではないだろうか?

これは観念論であり、哲学的な思索の面白さを示している一節なのだ。しばしば、われわれは「見る。」というように、その行為が能動的であるかのような使い方をしているが、じつは眼というものは受容専門の器官なのであって‥・・

音楽は、わずかな音とリズムしかもっていない未開技術だ、と思われることがある。だが単純なのはその表面だけのことであり。その身体には、明確な内容を解釈させる力があり、あの無限の複雑さがそっくり秘められてもいるのだ。(中略)

音楽のほうは、(無限の)複雑さを黙秘しているのである。ある意味で音楽は、もっとも洗練された芸術なのである。

別項にも似たようなことを書いたので重複してしまうが、この人に限らず、しばしば音楽のことを「音の芸術」といったような形容で表現するのを見かけるが、間違ってはいないものの、いまひとつ言い当てていないように感ずるのだ。ウィトゲンシュタインはメンデルスゾーンと同時代の人物だし、ロックやらジャズやら歌謡曲その他が無数に乱立する現代とは雲泥の差があるので、批判するのはやり過ぎだとも思うが、そもそも音楽と他の、たとえば絵画とか彫刻といった類の作品と比較するということ自体が違うような気がするのだ。あえて形容するなら、気分のストーリー化・気分の脚本化・気分の運動化・気分の文脈化・気分の躍動感化(?)・気分の言語化等々といった印象なのだ。

こういう捉え方はどうか? 言語というものが、意味によって重みづけされた文脈と解釈するなら、メロディーというのは、意味が気分や気分の変動に置き換わって文脈化された代物だと・・

(中略)芸術家の仕事のほかにも、世界を永遠ノ相ノモトニとらえる、もうひとつの仕事がある。思想の仕事がそれであると思うのだ。思想は、いわば世界の上空を飛び、世界には指一本ふれない、上空から高速で世界を観察するのである。

ニュートンのような古典物理学的な、自然界の現象を、遠くから俯瞰する、といった態度の裏には、離人症的な精神状態が関与している場合が多いと推測できそうだ。

ということで、意外にも、精神医学や心理学の研究や、それらに関する知見の普及化によって、哲学その他の学術の進展が起きるかもしれないのだ。

深いところに降りていくには、遠くへ旅をする必要はない。自分の家の裏庭でできることだ。

外出自粛や渡航制限や会食の禁止などなど・・こういう時こそ、哲学的な思索に耽るのも悪くはないだろう。

ついでに追加すると、しばしば日本人の、とくに男子の海外留学の減少ぶりを嘆く論客や論説があるが、人間の才能というものは生来の資質による影響の方が大きいのだし、国内に籠っていても研究や思索は可能なのだから、さほど気にしなくてもよいということだろう。

この話を巨視化すれば、途方もなく広大な宇宙に散在するさまざまな星雲や銀河その他について、地球という、それこそ原子か、これよりも小さな天体の、さらに小さな存在の人間の、しかも、眼球の前に集まってきた情報だけに基づいて天文学を構築してきたのだ。

哲学のレースで勝つのは、いちばんゆっくり走ることのできる者。つまり、ゴールに最後に到着する者だ。

これはつまり、結論を出す、あるいは判断を下すという行為は、考えようによっては、思考の停止や放棄という見方もできなくはないような気もするのだ。

君が成し遂げたことの意味は、君自身にとって以上に、ほかのひとたちにとって大きくなることはあり得ない。君がどんなに大きな犠牲を支払って手に入れたことでも、他の人たちは、それを金額に換算することだろう。

この言葉は、自己満足的な心理に対する自戒としては有効なのかもしれないが、すべての場合に当てはまるとは言い切れないのではないか。

私の書くどの文章も、意味するところは、いつも全体である。つまり、おなじことをくり返し言っている。いわば、ひとつの対象をさまざまな角度からながめたものにすぎない。

立体派の絵画は、いろんな角度から見た図形を同一平面上に構成していくという技法だそうだが、これの言語版ということだろうか?

考えるということは、要するに自分で何か映像をつむぎだしていくということだ。何かが、あたかも自分の眼にはっきりと映るかのようにしていくのが『考える』ことだ。どんな人でも、結局はそういうふうにして考えている

四次元空間に存在する多胞体についての性質について思案しているときも、この考え方によれば、四次元空間の画像(正確には、体像というべきか)が見えている(?)ということになりそうだが、信じ難いことだ。

事実はすべて問題を課すのみであり、解答を与えない

ヤクルト1000が売れているらしく、ためしにスーパーで買ってきた(1000ではないやつ)が、腸内細菌については謎だらけらしく、このほか、人体その他についても知られていないことだらけで、こんなことが発見されたというような状態が永遠に続いていくのだろう。

芸術の場合、何も言わないこと以上にましなことを言うのは、難しい。

最近、動画のコメント投稿依存症気味なのだが、芸術に限らず、何もコメントしないことよりも優れたコメントを書くのも難しいのだ。

語り得ぬものについては、沈黙しなければならない。

まさに、そもそもコメントしようのないものにコメントしようとすること自体が間違いなのだろう。

過度に要求するな。そして君の正当な要求が水泡に帰すことを恐れるな

これは戦略的には、決して怖じ気つくことなく、かといって調子に乗り過ぎることなく、淡々とかつ着実に実行していけってことか?

事実という概念の言葉の重み

これは、まさにこの文章そのものという感じだ。

私はしばしばペンで考える。なにしろ、ペンが何を書いているのか、頭が知らないことがしばしばなのだ。

作曲するときも、かってに指が動いて演奏して曲ができた。ということがありそうだ。書くという行為は運動であり、考えるという行為は重労働であることを考慮すると、効果的なやり方だと考えられるのだ。ブログの記述や動画のおしゃべりにも転用していきたい。

語り得ぬものについては、沈黙しなければならない

ノーコメント

知恵は冷たいものであり、その分だけ馬鹿げたものだ。どんな知恵もすべて冷たい。鉄を冷たいまま鍛えることができないように、知恵によって生活をきちんとさせることはできない。

AIは知恵の宝庫かもしれないが・・・・

まちがった思想でも,大胆にそして明晰に表現されているのなら,それだけでじゅうぶんな収穫といえる.

反面教師ということか?

賢さという禿山から,愚かさという緑なす谷間へ,いつもくだってゆくことだ.

「智に働けば角が立つ」「水清ければ魚住まず」

思考というのは重労働であるがゆえに、周囲だけでなく当人をも疲弊させてしまうのだ。

(中略)ライプニッツの独創を認めていたら、ニュートンは何を失っただろうか? 何一つとして失うものはなかった筈だ。

日々忙殺されて、動画投稿で出遅れている諸君よ。上記の格言を肝に銘じたまえ!

巨匠の作品は太陽だ。それらは、われわれの周囲を昇っては沈む。したがって、忘れ去られた偉大な作品も、例外なく時が巡ってくるだろう。

谷村新司その他の数々の他界されていった人たちの、作品が忘れ去られてしまうのではないかという不安について・・

私があたえることのできそうな影響はといえば、なによりもまず、私に刺激されて、じつにたくさんのガラクタが書かれ、もしかしたらそのガラクタが刺激となって、いいものが生まれることかもしれない。いつも私に許されている希望は、このうえなく間接的な影響をあたえることだけなのだろう。

ここでの書き込みも、このガラクタの端くれのひとつということだろうか?

物書きの書いたものは、いずれ過去のものとなってしまう。その時代の背景によって補完されるからなのだ。

ということは、時代を超えて生き残っている文章は、それだけ完成度が高いということになるのだろう。

言葉には、すべてを同じものにしてしまうという暴力がある。それを最も荒々しい形で表現しているのが辞書だというわけだ。

例の震災でも、家族がすべて死亡した人、家は壊れたが犠牲者は出なかった人。多少は壊れたが、修理するほどではない人など、千差万別なはずだが、すべて被災者として十把ひとからげに扱われてしまっているのだ。

きみひとりしか捉えて離さないようなものには、興味を持つな。

!!! ???

「死というのは考えれば考えるほどおかしなもので、経験もできないし・・・他人のはできるが自分のはできないという、じつにおかしなもので。」

これは養老孟司の発言だが、重要な指摘が含まれている。「死」というものは、主観と客観とでまったく異なるということだ。

客観的に「死」がどういうものなのかは誰でも知っているし、説明は不要だ。当然ながら、本人にとって「死」というものがどういうものなのかは誰も知らない。この謎についてどのように考えればいいのかについて考えてみた。

論理哲学論考から・・

「死は人生の出来事にあらず。ひとは死を体験せぬ。

われわれの生には終わりがない。われわれの視野に限りがないように。」

「生」というのはやや抽象的で、ここでは「意識」と解釈してみる。

「われわれの意識には終わり(死)はない。われわれの視野に限りがないように。」

この一節は時間的なものだが、これを視野(空間的)の失認性を使って説明してみよう。本当は半側性空間無視の症例も使いたいのだが、これは説明が難しいので敬遠しておく。

養老孟司も気付かなかったNHKスペシャルの誤謬点

以前、NHKスペシャルの「脳と心」という番組で、岩下哲士さんという、幼少時に罹った急性小児片麻痺が原因で右半球脳がほぼ機能停止状態にあるひとが紹介されていた。視野の左側は右脳が認識し、右側の視野は左脳が認識している。このため、どちらかの片側半球が機能しない人は、その反対側の視野が見えないらしい。岩下さんは右脳が機能停止しているので、視野の左側が見えないということだった。

岩下さんの視覚の世界がどういうものであるのかを、何とか視覚研究所という所で再現していた。これを再現したのが上に貼り付けた画像である。岩下さんは視野の左側が見えないので左側を黒く塗り潰していたと記憶しているが、彼の世界を視覚研究所の方法で再現したのがこの画像だ。

本当にどのように見えているのかということは当人にしか分からないので、確認することは不可能だが、ウィトゲンシュタインの認識論に基づいて考えると、上の画像は誤りである。というのも、右脳が機能しない人にとっては視野の左側は見えないのだが、この画像は視野の左側が暗闇であり、そこから光が来ないという情報が「見えている」のである。このことは、盲点を例に考えると納得するだろう。片方の記号が盲点に入ると視界から消えてしまうが、けっしてその場所がブラックホールのような「暗闇」になってはいないのである。

私がかってにウィトゲンシュタイン流の解釈で作成したのが、この画像である。厳密には正しくないが、すくなくとも2番目のよりかは適切な筈だ。彼らにとっては視野の左側そのものが存在しない。このため、視界の左方向の限界も彼らにとっては意識の外側にあるはずだ。

生と死が同居している片側半球脳が機能停止しているひとたち

こんなことを書くと当事者に対してたいへん失礼であり、非難されても当然と感じるが、そういう意図はないのでお許しいただきたい。よく、仮死状態に陥った人が、あの世を見てきたとか、三途の川を渡りそうになったとかいった話があるが、生き返ったのなら死んだわけではない。死とは不可逆過程なので、人類にとって死後どうなるのかということは永遠の謎なのだ。そこで視野を意識の比喩として類推しているわけだが、片側半球が機能停止しているひとたちは、視野のどちらか半分が「死」の状態にあり、もう片方の視野が「生」の状態にあると解釈できるのだ。健常者でも、盲点がどこにあるのか気付かないし、その領域が暗くなっているわけでもない。盲点とそれ以外の視野との境界もない。岩下さんにとっては視野の左側だけでなく、自分が見えている視界の最左端の境界(ここが死に相当すると考えればいい)も存在しない。彼らにとってもわれわれと同じく、視野に限界は存在しないはずなのだ。

このように解釈するのが、すくなくとも認識論的には穏当と感じる。比較的物事を科学的、あるいは論理的に考える人は、「死んだら何もないのよ。」とか、「死後の世界は存在しない。」と応えるだろう。しかし、死後の世界が存在しないのなら、生と死後との境界である「死」も存在しないという指摘なのだ。曰く、「視野の限界、あるいは境界を知覚するためには、そこよりも外側も知覚できなければならないからだ。」というのが彼の思想性であり、言語、世界観あらゆることについても同様のことを述べている。この点の指摘が、彼の業績のひとつと感じる。記憶が曖昧なのだが、「哲学の問題の解決はメルヘンの贈り物のように素敵なのだが、手元に置いてみると、そこらへんにある石ころのようなごくありふれたもののひとつに過ぎないのだ。」といったようなことを書き残していたが、これがそのひとつだろう。指摘されてみれば、「なるほどそうだ」といった当たり前のことだったのだ。つまりこういうことらしい。他界した故人本人にとっては、自分がいつ死んだのかは永遠に知らないのだ。養老氏はあの番組の諮問委員を務めていたらしいが、なぜ気付かなかったのか不思議だ。

というわけで、ここまでお読みいただいた賢明な読者にはもうこれ以上の説明は不要だろうが、まとめてみる。

本人にとっては、死は永遠に訪れない。というか、死自体存在しない。しかしそうだからといって、死が自覚できないわけではないし、死の恐怖も紛れもなく存在する。だから、「死までの生」をどう考えるべきかということになるのだろう。

われわれの意識には、始まりも終わりもない。意識は永遠に死なないのだ。

だいぶ前のことになってしまったが、自転車で道路を横断しようとしてトラックに轢かれたことがあった。意識不明になってしまい、10mほどもとばされていたらしい。幸い手の甲が若干抉れてケロイドになったくらいで、外傷も後遺症もない。一歩間違えれば死亡か障害者になっていたわけで、紙一重のところで生還したというわけだ。

道路を渡ろうとしたところで記憶が途絶えており、ふと気づくとストレッチャーに載せられてエレベーターから出てくるところあたりで意識が戻った。最初何のことか判らず、しばらくしてから、「ひょっとして?」と感じた。鼻に酸素吸入のチューブを差し込んでいたが、苦しいわけでもなく、痛くもなかった。意識を失っていた時間帯を「死」と解釈すると、いったん死んでから誕生したというわけだ。かなり強引な解釈だが、三途の川を渡りかけたとかいった臨死体験も無かった。たしかに、意識を失った瞬間というのは存在せず。もしも仮に私が脳梗塞とか心筋梗塞とかで突然意識を失い、そのまま他界したとすればどんなことになるのかということが、ある程度は類推できそうな気はする。

養老孟司の発言から・・

養老氏の動画を視聴した。「本人にとっての(死)は存在しないんです。」私にとっての死体は存在しないでしょ。

これは上述のウィトゲンシュタインの論考の一節の指摘と似ているが、ここで補足してみる。

「死後の世界は存在した。」

動画で「死後の世界は存在した。」と主張する医師の説明を見てみた。

いわゆる「幽体離脱」をした人が、本来知り得ないことを知っている。これは事実であり、常識的には説明できない。ということらしい。なんでこれが死後の世界が存在することの証明になるのかさっぱりわからない。これが事実とすると、サバン症候群のような未知の能力(脳力?)によるものだろう。それにそもそも、生還したのなら死んでいたわけではない。それなら死後の世界を体験したわけではないのだ。死というのは不可逆過程であり、さっきの養老氏の言葉を応用するなら、「死後の世界は存在しない。」なぜなら、死んでから生還したひとはいないからだ。と言えるだろう。幽体離脱と死後の世界とは別問題だ。というかこの動画の説明は論点を混同している。いちいち反射的に「えーっ」と感嘆するだけの、というかそれしか能のないゲストの知的水準がこれでわかるだろう。

もっと単刀直入な言い方をすれば、死後の世界は存在しない。なぜなら、死んだ人間は誰ひとりとして存在しないからだ。本当に死去してしまえば、二度と意識は戻らない。事実地球上に散在する数十億人もの生きた人間たちのなかで、死後蘇ったひとは誰もいないのだ。意識が存在しなければ主観的には何も存在しない。したがって死後の世界は存在しない。と言えそうだ。

霊とか死後の世界がどうのこうのという人たちに対してはこういう疑念が浮かんでくる。もしも死後も魂が存続し続けたり死後の世界や天国やら彼岸が本当に実在するのであれば、死を恐れる必要もないし、むしろ場合によっては自殺さえも奨励できるのではないか。しかし現実にはこのようなことを思案したり公言するひとはいないだろう。これこそ自己欺瞞ではないか。実在するということは客観性を備えているということだ。となれば死や自殺に関する社会的な位置づけや定義、法的な扱いまで見直す必要が出てきそうだが、そうした提言は聞いたことがない。

霊の信仰者とオウム真理教との類似性

霊の存在に批判的なひとについて、しばしば「それは霊感が乏しいから」といったような批判をするが、これはまさに「ああいえば上祐」のようなもので、現実に存在するということは、霊を信じる人・信じない人・懐疑的な人・無関心な人その他もろもろ、そうした要素に関係なく客観的に存在が特定されなければならない。実在するのであれば、まずそれは実体なのか現象なのかが問題になり、その構成要素や媒体は何かを調べることになるだろう。

自己慰安としての終活

葬式時にこれをしてほしい、この曲を流してほしいとか、その他いろいろな要望を生前に託しておくということだそうだが、養老氏も指摘していたように、葬式にしろお墓や遺骨にしろ、本人のためではなく残った人がどう考えるかという問題であり、死んだ本人は関係ないのだ。

・死後こうしてほしいとか、永代供養とかがあるが、死後本当に約束通り実行してくれるのかどうか、死んだ本人はどうやって確認するのだ?

・もしも自分の希望とは違っていたことが確認できたとして、ではあなたはどうするのか? 祟りでも起こすのか? 遺族がいなくなった場合は、誰に対して行うのか? 人類が絶滅してしまった場合はどうするのか?

私は自分のお墓などなくてもかまわないし、さすがに葬式を行わないわけにはいかないのでするのだろうが(もちろん葬式なしでもかまわないし、実現するのならそうしてほしい)、なるべくそういうことにお金を使ってほしくない。死んだ後にどんなに立派なお墓を作ってくれても少しも嬉しくないし、そんな費用があるのなら、生きているうちに有意義なことに使いたいものだ。遺族が消えてお墓と遺骨が廃棄処分されたとしても、それはそれでしかたなしと考える。

こういうことは当然のことながら法的には許可されないのだろうが、いっそのこと産廃と一緒に処分場に埋めてもらってもかまわない。

こういう連中にこそ天罰が下されるべきだ

以前たまたま見ていたテレビで、海に散骨しようとしたところ周辺住民から縁起が悪いと反対されたというのが放映されていた。このほか、自殺者が住んでいた物件は格安で売れるとか、火葬場を建設するのは縁起が悪いというので反対運動が起きているらしい。じつにふざけた話で、これほど死者を蔑視した思想はない。私など喜んで検討するだろう。こういう人たちこそ地獄に落ちるべきだ。

「夫と同じ墓に入りたくない」という記事が出ていたが、この問題をかんたんかつ確実に解消する方法を提案する。

そもそも墓を作らなければ良いのだ。死んだ本人にとっては墓を作ろうが散骨しようが関係ないのだ。そんなことにお金を使うのなら、生きているうちに本人のために使った方が良い。墓を作らないと罰が当たるとか成仏されないとかいう批判が来そうだが、思想信条の自由というものがあるので私は批判はしない。しかし、このような考え方も認められるべきだ。認めないのならそれこそ憲法違反だ。墓がなければ盗難の被害にあう心配もないし、地震その他で壊れることもない。掃除も草むしりも不要だ。

死の恐怖はだれでも感じるし、もちろん否定はしない。しかし客観的に考えると死後については何も恐れる必要はないのだ。宇宙が誕生してから百数十億年くらい経っているらしいが、つい最近まではあなたは存在しなかったのだ。その途方もなく長い間あなたは何か困ったことがあったのか? 何もなかった筈だ。同じことで、死後は何も困らない状態が永遠に続いていくだけのことだ。痛みも苦しみも悩みもない。まさに天国か極楽ではないか。死の恐怖とは、正確には死ぬまでの間に感ずる苦痛のことだろう。

ここでこの項目の主題である、「ひとは死を体感しない。」ということについて再度解説する。精確には、「人間には、死後は存在せず、それについては何も感知できない。」というべきだろう。われわれは日常的に疑似的にこのことを経験しているのだ。歩くか自転車かバイクか自動車か、その他なんでもかまわないが、自分が前進している状態で視野がどうなっているのかを考えてもらいたい。風景が次第に左右に移動していき、視野の脇から消えてしまうが、正確には消えていくという表現は正しくないのだ。消えていくのを知覚するためには、視野の脇よりも外側まで知覚できなければならないからだ。死につつある状態における意識も似たもので、おそらく自分が死につつあるということ自体が自覚できないだろう。これもわれわれは日常的に経験していることで、睡眠状態に移行しているときがそうだ。自分の意識がなくなりつつあるという自覚そのものが存在しないのだ。おわかりだろうか?

あるいは、緑内障のひとは視野検査をしないと異常に気付かないそうだが、自分自身が部分的に失明してるのに気づかないというのは奇異な感じがするだろう。失われた視野が死後に相当するのだと考えると納得できる筈だ。

追記

ウィトゲンシュタインについて触れたので、ついでに追加しておく。

自分の時間に先行しているだけの者は、いつかは自分の時間に追いつかれる。

上記の指摘は、幼児教育や英才教育によって能力を一時的に向上させることに成功したとしても、年齢が上がるにつれて、いずれは生来の優れた素質を持つ奴に追いつかれ、追い抜かれていくということを連想する。末は博士か大臣か・・二十歳になればただのひと

このほかにもいろんな解釈ができそうだ。

(自分の時間に出遅れているだけの者は、いつかは自分の時間に追いつくことができる!)

※YouTubeへの投稿で出遅れているユーチューバー諸君よ。上記の格言のごとく、ほんとに価値ある動画であれば、後からでも再生回数で追い上げていくことが可能なのだ。心配するな!

世界は事実の寄せ集めであって、物の寄せ集めではない

世界は事実へと解体する

私はこれを現実と置き換えてみる。つまり・・

世界は現実の寄せ集めであり、物の寄せ集めなどではない

世界は現実へと解体する

旧約聖書の創世記には、神がこの宇宙の森羅万象さまざまを創り給うた。そうだが、神は、事実(現実)を創り給うたのだ。と・・

このような置き換え、というか解釈もできないか?

世界は現象の寄せ集めであり、物の寄せ集めなどではない

世界は現象へと解体する

ひとびとを善に導くことはできない。ひとびとは、どこかある場所へと導かれるだけだ。

善は、事実の空間の外側にある。

道徳教育の不毛性の暗示と私は解釈する。

かんたんにいえば、ある特定の行為だけを採り上げて、それが善行であるか悪行であるかを判断することはできないということだろう。

ある時代は他の時代を誤解する。ある小さな時代は、独特の醜いやり方で、他のすべての時代を誤解する。

これは時間的なものであり、空間的なものに置き換えると。

ある国とその国民たちは、他の国とその国民を誤解する。小さな国とその国民は、他のすべての国を誤解する。

地球全体の苦しみは、ひとりの人間の魂の苦しみより大きくはならない。

温暖化をめぐる発言について・・・

教育系ユーチューバーを視聴していて連想する言葉だ

自分に無理強いしてまで真理を語ることはできない。誰かがまだ真理を語ることができないのは、彼がまだ十分に利口ではないからなのではない。

すでに真理の中でくつろいでいる者だけが真理を語ることができるのだ。まだ虚偽の中でくつろいでいて、たった一回だけ虚偽から這い出してきて真理を手に入れただけの者には、心理を語ることはできない。

「世界の価値は、世界の外側になければならない」

世とは、過去・現在・未来すなわち時間軸を意味し、界とは、東西南北上下つまり空間を意味するということなので、この定義に従えば、「時空の価値は、時空の外部に求めるべきもの」ということになるのだろうか。

思考はそのままではいわば不透明でぼやけている。哲学はそれを明晰にし限界をはっきりさせねばならない。

これはつまり、言葉の定義の明確化ということか?

色の問題は、われわれに謎を与えるようだ。私たちを刺激はするが、苛立たせない謎を・・

動画でたまたま、クオリアのパラドックスを視聴した。ウィトゲンシュタインも色の問題についてこだわっているが、ここではとりあえず、このパラドックスについて感じたことを書いてみる。

自分が見ている赤色の映像は、はたして他人にも赤く見えているのかどうか? そんなことは確認しようがないし、自分にとって赤く感じられている色が、ある人にとっては、青く感じているかもしれない。といった感じの解説のようだった。

これは結局、「赤さ」という感じ、を定義できるか? ということと無関係ではないと感ずる。定義できるということは、客観性があるということであり、クオリアのパラドックス、というか矛盾も、ある程度は減殺できそうだ。このほか、そもそもこうした問いを立てようとしている態度自体が、つまり、赤色を「赤い」と感ずる人間と「青い」と感ずる人間の2種類がいるという比較をしている、あるいは可能なのは、この両者以外に、客観的な、あるいは神の視点のようなものを仮構して、問題の提出者が俯瞰しているのだ(色の主観の定義)。

このパラドックスは、定義可能か不可能かという二者択一ではなく、完全に確認したり定義することは恐らく不可能だが、ある程度は可能なのではないかという感じがする。

思考不可能なものを思考することはできない。同様に、思考できぬものを語ることも不可能だ。

そもそも問いを立てられるのなら、それに解答することも可能だ。

「赤い」つまり、赤色を見たときに感ずる感じは、暖かい、熱い、派手な・・「青い」というのは、涼しい、冷たいという感じは、完全に主観的なものなのかどうか・・? というと、ある程度はそうかもしれないが、客観的でもあるのではないか。完全に主観的であるのなら・・つまり、クオリアのパラドックスの如く、ある人にとっては赤色は赤く感じ、別の人にとっては青く感ずるのであれば、デザインや画家や美術といったものが成立しなくなってしまうだろうし、会話にも支障を来すだろう。仮にある人にとって、赤色が青く感じており(色の感覚が相対的だということか)、太陽や炎や火も青く感ずるのだから、当人にとってはそれが赤さなのだというのは多少無理があるような気がする。

しつこいが繰り返させてもらうと、自分にとっての赤さが、ある人にとっては青さと感じている。という指摘そのものが、色の感覚について間接的に定義しているのではないか? 定義可能ということは、客観視できるということであり、比較も可能なのではないか。自分にとっての青さ、それはつまり、涼しくて冷たいという印象が、ある人にとっては赤色を見たときに感ずるというのであれば、そのひとは、いずれどこかで、自分の視覚が他人と違っていることを察知する筈だ。ということは、色の主観も他人とある程度は比較できるということではないか。

趣味とは感覚の洗練である。感覚は何もしない。感覚は受容が専門なのだ。したがって、偉大な創造家には趣味は不要なのではないか。

趣味は物事を受け入れやすくする。趣味は新しい時計仕掛けを作り出さない。

この一節も、上述の色の問題に重なってくると感ずるのだ。つまり、主観とは、感覚と同義に近くて、情報の受け取りが専門であり、「感覚は何もしないし、何もできない。」の如く、外界に発信できないため、まさにさっき書いたように、他人からは、当人がどう見えているのかは知りようがないというわけなのだ。

赤色が赤く見える。これは脳の機能の産物であることは間違いないのだとしたら、一卵性双生児同士もそっくりに見えているのだと考えていいのではないか。

色の個人差は深刻な問題ではないが、今後人工知能や人工生命が高度化していき、意識を持つようになってくると、痛みや苦しみや悩みを感じているのかどうかを、どうやって確認するのかという問題が浮上してきそうだ。

最も巨大な望遠拠の接眼レンズですら、人間の目よりも大きくあってはならないのだとすれば、そこには奇妙なアナロジーが発生するのではないだろうか?

これは観念論であり、哲学的な思索の面白さを示している一節なのだ。しばしば、われわれは「見る。」というように、その行為が能動的であるかのような使い方をしているが、じつは眼というものは受容専門の器官なのであって‥・・

音楽は、わずかな音とリズムしかもっていない未開技術だ、と思われることがある。だが単純なのはその表面だけのことであり。その身体には、明確な内容を解釈させる力があり、あの無限の複雑さがそっくり秘められてもいるのだ。(中略)

音楽のほうは、(無限の)複雑さを黙秘しているのである。ある意味で音楽は、もっとも洗練された芸術なのである。

別項にも似たようなことを書いたので重複してしまうが、この人に限らず、しばしば音楽のことを「音の芸術」といったような形容で表現するのを見かけるが、間違ってはいないものの、いまひとつ言い当てていないように感ずるのだ。ウィトゲンシュタインはメンデルスゾーンと同時代の人物だし、ロックやらジャズやら歌謡曲その他が無数に乱立する現代とは雲泥の差があるので、批判するのはやり過ぎだとも思うが、そもそも音楽と他の、たとえば絵画とか彫刻といった類の作品と比較するということ自体が違うような気がするのだ。あえて形容するなら、気分のストーリー化・気分の脚本化・気分の運動化・気分の文脈化・気分の躍動感化(?)・気分の言語化等々といった印象なのだ。

こういう捉え方はどうか? 言語というものが、意味によって重みづけされた文脈と解釈するなら、メロディーというのは、意味が気分や気分の変動に置き換わって文脈化された代物だと・・

(中略)芸術家の仕事のほかにも、世界を永遠ノ相ノモトニとらえる、もうひとつの仕事がある。思想の仕事がそれであると思うのだ。思想は、いわば世界の上空を飛び、世界には指一本ふれない、上空から高速で世界を観察するのである。

ニュートンのような古典物理学的な、自然界の現象を、遠くから俯瞰する、といった態度の裏には、離人症的な精神状態が関与している場合が多いと推測できそうだ。

ということで、意外にも、精神医学や心理学の研究や、それらに関する知見の普及化によって、哲学その他の学術の進展が起きるかもしれないのだ。

深いところに降りていくには、遠くへ旅をする必要はない。自分の家の裏庭でできることだ。

外出自粛や渡航制限や会食の禁止などなど・・こういう時こそ、哲学的な思索に耽るのも悪くはないだろう。

ついでに追加すると、しばしば日本人の、とくに男子の海外留学の減少ぶりを嘆く論客や論説があるが、人間の才能というものは生来の資質による影響の方が大きいのだし、国内に籠っていても研究や思索は可能なのだから、さほど気にしなくてもよいということだろう。

この話を巨視化すれば、途方もなく広大な宇宙に散在するさまざまな星雲や銀河その他について、地球という、それこそ原子か、これよりも小さな天体の、さらに小さな存在の人間の、しかも、眼球の前に集まってきた情報だけに基づいて天文学を構築してきたのだ。

哲学のレースで勝つのは、いちばんゆっくり走ることのできる者。つまり、ゴールに最後に到着する者だ。

これはつまり、結論を出す、あるいは判断を下すという行為は、考えようによっては、思考の停止や放棄という見方もできなくはないような気もするのだ。

君が成し遂げたことの意味は、君自身にとって以上に、ほかのひとたちにとって大きくなることはあり得ない。君がどんなに大きな犠牲を支払って手に入れたことでも、他の人たちは、それを金額に換算することだろう。

この言葉は、自己満足的な心理に対する自戒としては有効なのかもしれないが、すべての場合に当てはまるとは言い切れないのではないか。

私の書くどの文章も、意味するところは、いつも全体である。つまり、おなじことをくり返し言っている。いわば、ひとつの対象をさまざまな角度からながめたものにすぎない。

立体派の絵画は、いろんな角度から見た図形を同一平面上に構成していくという技法だそうだが、これの言語版ということだろうか?

考えるということは、要するに自分で何か映像をつむぎだしていくということだ。何かが、あたかも自分の眼にはっきりと映るかのようにしていくのが『考える』ことだ。どんな人でも、結局はそういうふうにして考えている

四次元空間に存在する多胞体についての性質について思案しているときも、この考え方によれば、四次元空間の画像(正確には、体像というべきか)が見えている(?)ということになりそうだが、信じ難いことだ。

事実はすべて問題を課すのみであり、解答を与えない

ヤクルト1000が売れているらしく、ためしにスーパーで買ってきた(1000ではないやつ)が、腸内細菌については謎だらけらしく、このほか、人体その他についても知られていないことだらけで、こんなことが発見されたというような状態が永遠に続いていくのだろう。

芸術の場合、何も言わないこと以上にましなことを言うのは、難しい。

最近、動画のコメント投稿依存症気味なのだが、芸術に限らず、何もコメントしないことよりも優れたコメントを書くのも難しいのだ。

語り得ぬものについては、沈黙しなければならない。

まさに、そもそもコメントしようのないものにコメントしようとすること自体が間違いなのだろう。

過度に要求するな。そして君の正当な要求が水泡に帰すことを恐れるな

これは戦略的には、決して怖じ気つくことなく、かといって調子に乗り過ぎることなく、淡々とかつ着実に実行していけってことか?

事実という概念の言葉の重み

これは、まさにこの文章そのものという感じだ。

私はしばしばペンで考える。なにしろ、ペンが何を書いているのか、頭が知らないことがしばしばなのだ。

作曲するときも、かってに指が動いて演奏して曲ができた。ということがありそうだ。書くという行為は運動であり、考えるという行為は重労働であることを考慮すると、効果的なやり方だと考えられるのだ。ブログの記述や動画のおしゃべりにも転用していきたい。

語り得ぬものについては、沈黙しなければならない

ノーコメント

知恵は冷たいものであり、その分だけ馬鹿げたものだ。どんな知恵もすべて冷たい。鉄を冷たいまま鍛えることができないように、知恵によって生活をきちんとさせることはできない。

AIは知恵の宝庫かもしれないが・・・・

まちがった思想でも,大胆にそして明晰に表現されているのなら,それだけでじゅうぶんな収穫といえる.

反面教師ということか?

賢さという禿山から,愚かさという緑なす谷間へ,いつもくだってゆくことだ.

「智に働けば角が立つ」「水清ければ魚住まず」

思考というのは重労働であるがゆえに、周囲だけでなく当人をも疲弊させてしまうのだ。

(中略)ライプニッツの独創を認めていたら、ニュートンは何を失っただろうか? 何一つとして失うものはなかった筈だ。

日々忙殺されて、動画投稿で出遅れている諸君よ。上記の格言を肝に銘じたまえ!

巨匠の作品は太陽だ。それらは、われわれの周囲を昇っては沈む。したがって、忘れ去られた偉大な作品も、例外なく時が巡ってくるだろう。

谷村新司その他の数々の他界されていった人たちの、作品が忘れ去られてしまうのではないかという不安について・・

私があたえることのできそうな影響はといえば、なによりもまず、私に刺激されて、じつにたくさんのガラクタが書かれ、もしかしたらそのガラクタが刺激となって、いいものが生まれることかもしれない。いつも私に許されている希望は、このうえなく間接的な影響をあたえることだけなのだろう。

ここでの書き込みも、このガラクタの端くれのひとつということだろうか?

物書きの書いたものは、いずれ過去のものとなってしまう。その時代の背景によって補完されるからなのだ。

ということは、時代を超えて生き残っている文章は、それだけ完成度が高いということになるのだろう。

言葉には、すべてを同じものにしてしまうという暴力がある。それを最も荒々しい形で表現しているのが辞書だというわけだ。

例の震災でも、家族がすべて死亡した人、家は壊れたが犠牲者は出なかった人。多少は壊れたが、修理するほどではない人など、千差万別なはずだが、すべて被災者として十把ひとからげに扱われてしまっているのだ。

きみひとりしか捉えて離さないようなものには、興味を持つな。

!!! ???