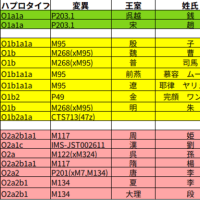

ハプログループO1b2 (Y染色体)

ハプログループO系統の分岐については2016年1月20日改訂のISOGGの系統樹(ver.11.20)による[6]。

O1b2(旧O2b) (M176/P49)

O1b2a (CTS9259)

O1b2a1 (F1204)

O1b2a1a (CTS713) - 日本列島

O1b2a1a1 (CTS1875) - 日本列島

O1b2a1a1a (CTS10682) - 日本列島

O1b2a1a2 (Z24598) - 日本列島

O1b2a1a3 (CTS203) - 日本列島

O1b2a1b (F2868) - 日本列島

O1b2a1b1 (L682) - 朝鮮半島

O1b2a1b1a (CTS723) - 朝鮮半島

O1b2a1b1a1 (CTS7620) - 日本列島

O1b2a1b2 (F940)

O1b2a1c (CTS10687)

O1b2a1c1 (CTS1215)

O1b2a2 (CTS562)

これを見る限り

北朝鮮のデータは不足しているが

韓国 中国東北地方(旧満州)の旧O2bは 日本列島で変異したO1b2a1b (F2868)が

おそらく古代の任那伽羅新羅地域で漢族と交雑の結果で変化したようにに見える

米自体は 野生種も含め 陸稲としてかなり古くからあるが

比較的新しい水田稲作技術の移動は おそらく

中国春秋戦国時代 中国南部からの亡命難民がボートピープルとして北部九州や朝鮮半島南部の沿岸部に定着

大量栽培化に成功したのは北部九州の定着民だろう

ほぼ同時期に南朝鮮半島に稲作はもたらされたが

南朝鮮半島での水田栽培は困難を極めたらしい

北朝鮮半島は 基本的に麦豆獣肉の半農半猟と牧畜である

*******************************************************************************************************

説文解字に「穀を樹うるを田という」

漢字圏では田を「穀物を栽培するために区画された農地」の語義で使用することが一般的である。

現代中国語においても「田」は区画された農地一般を指し「水田」に限らず、日本語における「畑」も含まれる。

「畑」は日本の国字であり、同様の農地を普通話では「田地(tiándì)」と言う。

********************************************************************************************************

日本以外の 漢文献を読む場合

「田」をどう解釈するか迷う時もある

「稲田」は中国では 稲の畑だから

百済本記の「始作稻田」は漢文的には陸稲と思われる

水田ならば 必ず「水」を付けると思う

どうなんだろう?

「命有司補水損之田」

これも 水害にあった田の補修を命ずる だから水田かどうかはわからない

「命國人開稻田於南澤」湿地帯の開墾らしいから これは水田の可能性が高い

本記にわざわざ「夏大旱 無麥」とあるから 主要穀物はやはり「麦」だろう

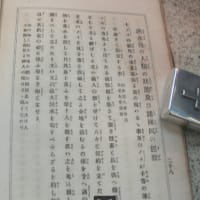

三国史記 百済本記

多婁王 温祚王之元子 器宇寬厚 有威望 温祚王在位第二十八年 立爲太子 至四十六年 王薨 繼位

六年 春正月 立元子己婁爲太子 大赦 二月 下令國南州郡 始作稻田

己婁王 多婁王之元子 志識宏遠 不留心細事 多婁王在位第六年立爲太子 至五十年王薨 繼位

四十年 夏四月 鸛巣于都城門上 六月 大雨浹旬 漢江水漲 漂毀民屋 秋七月 命有司補水損之田

古尒王 蓋婁王之第二子也 仇首王在位二十一年薨 長子沙伴嗣位 而幼少不能爲政 肖古王母弟古尒卽位

九年 春二月 命國人開稻田於南澤 夏四月 以叔父質爲右輔 質性忠毅 謀事無失 秋七月 出西門觀射

十三年 夏大旱 無麥

秋八月 魏幽州刺史毌丘儉與樂浪太守劉茂·朔方太守王遵 伐高句麗 王乘虛遣左將眞忠 襲取樂浪邊民 茂聞之怒 王恐見侵討 還其民口

二十四年 春正月 大旱 樹木皆枯

比流王 仇首王第二子 性寬慈愛人 又强力善射 久在民間 令譽流聞 及汾西之終 雖有子皆幼不得立 是以爲臣民推戴卽位

二十八年 春夏 大旱 草木枯 江水竭 至秋七月乃雨 年饑 人相食

漢の帯方郡に定着し 満州夫余である百済が 力をつけ 膨張を始め 馬韓を滅亡させる頃

百済の首都が漢城(ソウル)にある頃の記述だが

ざっと読んでみても

基本的に畑作陸稲野菜栽培がメインであった

王命による 稲作の水田化の経緯が見てとれる

以前は朝鮮半島のO2bと日本列島内のO2bは区別されていなかったが

精密な分類が可能になってきて それぞれが異なる事がわかってきた

変異は異種混交で生じやすい

日本列島内での変異も同じ理由だろ

Y染色体の分類が細分化され 微細な変化がわかってきた

数年前の知識が役に立たない

定説が簡単にひっくり返る

ハプログループC1a1は12,000年前日本列島で誕生したと考えられる

ハプログループD-M55は3万年ほど前に日本列島で誕生したと考えられる

ハプログループO-M176は2800年ほど前に中国江南から山東半島 日本列島から朝鮮半島へ水稲栽培をもたらしたとしている

量子論にしろ分子人類学にしろ

衰えた頭にはとても複雑である

でも 労働時間が減ったじじいにとって

とてもいい 暇つぶしであり 興味の持てる対象でもある

今日はいい日

に

しておこう

ハプログループO系統の分岐については2016年1月20日改訂のISOGGの系統樹(ver.11.20)による[6]。

O1b2(旧O2b) (M176/P49)

O1b2a (CTS9259)

O1b2a1 (F1204)

O1b2a1a (CTS713) - 日本列島

O1b2a1a1 (CTS1875) - 日本列島

O1b2a1a1a (CTS10682) - 日本列島

O1b2a1a2 (Z24598) - 日本列島

O1b2a1a3 (CTS203) - 日本列島

O1b2a1b (F2868) - 日本列島

O1b2a1b1 (L682) - 朝鮮半島

O1b2a1b1a (CTS723) - 朝鮮半島

O1b2a1b1a1 (CTS7620) - 日本列島

O1b2a1b2 (F940)

O1b2a1c (CTS10687)

O1b2a1c1 (CTS1215)

O1b2a2 (CTS562)

これを見る限り

北朝鮮のデータは不足しているが

韓国 中国東北地方(旧満州)の旧O2bは 日本列島で変異したO1b2a1b (F2868)が

おそらく古代の任那伽羅新羅地域で漢族と交雑の結果で変化したようにに見える

米自体は 野生種も含め 陸稲としてかなり古くからあるが

比較的新しい水田稲作技術の移動は おそらく

中国春秋戦国時代 中国南部からの亡命難民がボートピープルとして北部九州や朝鮮半島南部の沿岸部に定着

大量栽培化に成功したのは北部九州の定着民だろう

ほぼ同時期に南朝鮮半島に稲作はもたらされたが

南朝鮮半島での水田栽培は困難を極めたらしい

北朝鮮半島は 基本的に麦豆獣肉の半農半猟と牧畜である

*******************************************************************************************************

説文解字に「穀を樹うるを田という」

漢字圏では田を「穀物を栽培するために区画された農地」の語義で使用することが一般的である。

現代中国語においても「田」は区画された農地一般を指し「水田」に限らず、日本語における「畑」も含まれる。

「畑」は日本の国字であり、同様の農地を普通話では「田地(tiándì)」と言う。

********************************************************************************************************

日本以外の 漢文献を読む場合

「田」をどう解釈するか迷う時もある

「稲田」は中国では 稲の畑だから

百済本記の「始作稻田」は漢文的には陸稲と思われる

水田ならば 必ず「水」を付けると思う

どうなんだろう?

「命有司補水損之田」

これも 水害にあった田の補修を命ずる だから水田かどうかはわからない

「命國人開稻田於南澤」湿地帯の開墾らしいから これは水田の可能性が高い

本記にわざわざ「夏大旱 無麥」とあるから 主要穀物はやはり「麦」だろう

三国史記 百済本記

多婁王 温祚王之元子 器宇寬厚 有威望 温祚王在位第二十八年 立爲太子 至四十六年 王薨 繼位

六年 春正月 立元子己婁爲太子 大赦 二月 下令國南州郡 始作稻田

己婁王 多婁王之元子 志識宏遠 不留心細事 多婁王在位第六年立爲太子 至五十年王薨 繼位

四十年 夏四月 鸛巣于都城門上 六月 大雨浹旬 漢江水漲 漂毀民屋 秋七月 命有司補水損之田

古尒王 蓋婁王之第二子也 仇首王在位二十一年薨 長子沙伴嗣位 而幼少不能爲政 肖古王母弟古尒卽位

九年 春二月 命國人開稻田於南澤 夏四月 以叔父質爲右輔 質性忠毅 謀事無失 秋七月 出西門觀射

十三年 夏大旱 無麥

秋八月 魏幽州刺史毌丘儉與樂浪太守劉茂·朔方太守王遵 伐高句麗 王乘虛遣左將眞忠 襲取樂浪邊民 茂聞之怒 王恐見侵討 還其民口

二十四年 春正月 大旱 樹木皆枯

比流王 仇首王第二子 性寬慈愛人 又强力善射 久在民間 令譽流聞 及汾西之終 雖有子皆幼不得立 是以爲臣民推戴卽位

二十八年 春夏 大旱 草木枯 江水竭 至秋七月乃雨 年饑 人相食

漢の帯方郡に定着し 満州夫余である百済が 力をつけ 膨張を始め 馬韓を滅亡させる頃

百済の首都が漢城(ソウル)にある頃の記述だが

ざっと読んでみても

基本的に畑作陸稲野菜栽培がメインであった

王命による 稲作の水田化の経緯が見てとれる

以前は朝鮮半島のO2bと日本列島内のO2bは区別されていなかったが

精密な分類が可能になってきて それぞれが異なる事がわかってきた

変異は異種混交で生じやすい

日本列島内での変異も同じ理由だろ

Y染色体の分類が細分化され 微細な変化がわかってきた

数年前の知識が役に立たない

定説が簡単にひっくり返る

ハプログループC1a1は12,000年前日本列島で誕生したと考えられる

ハプログループD-M55は3万年ほど前に日本列島で誕生したと考えられる

ハプログループO-M176は2800年ほど前に中国江南から山東半島 日本列島から朝鮮半島へ水稲栽培をもたらしたとしている

量子論にしろ分子人類学にしろ

衰えた頭にはとても複雑である

でも 労働時間が減ったじじいにとって

とてもいい 暇つぶしであり 興味の持てる対象でもある

今日はいい日

に

しておこう