皆様、ご機嫌麗しゅうございます。

さすらいの旅人こと、IWATIです。

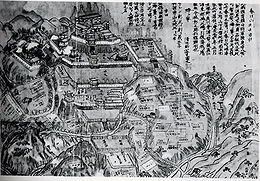

本日のさすらいは、あの上杉謙信ゆかりの「春日山城」と「林泉寺」です。

(米沢にも林泉寺ありますが、今回はご本家の上越の方です。)

この城は、南北朝時代(14世紀)に越後国守護、上杉氏が越後府中の館の詰め城

として築城したのだそうです。

1507年(永正4年)、守護代であった長尾為景(ためかげ:謙信の父)が上杉定実

(さだざね:上杉房能=ふさよしの養子で、為景の妹が後妻です。)を擁立して

守護上杉房能を追放しました。

新守護として定実が府中に入ると、長尾氏春日山城主となったのです。

さて、この短い文面に実は歴史ネタが満載なんです。まず、守護とは国単位で設置された

軍事指揮官・行政官、今で言いますと知事さんみたいなものですが、令外官(りょうげのかん)

といいまして、平安時代~江戸時代まで国の正式の法律であった律令制に定められていない役職です。

源頼朝が非常に努力して後白河法皇から守護・地頭の設置と任免権を認められたことが発端です。

地頭は貴族の荘園や公領を管理し、年貢等の徴収をしていましたが、守護が力を増すに連れ、

下部に組み込まれていきます。

律令制では国司が行政官なんです。昔歴史で習った税である「租庸調(そようちょう)」とか

「班田収授制(はんでんしゅうじゅせい)=貴族・人民に対する田の班給・公収」などを

徹底するために置かれていたんです。

守(かみ)が一番偉くて基本的には京都にいます。次官は介(すけ)、その下は掾(じょう)と言って

現地で実務に当たります。ややこしいのは、後に守や介は名誉職として武家が使用しました。会津藩主

は松平肥後守(まつだいらひごのかみ)ですが、肥後国(熊本)は細川家が収めていました。ちなみに元

内閣総理大臣(第79代)細川 護熙(ほそかわ もりひろ)さんは第18代肥後藩主です。

東京都知事選での立候補でクローズアップされましたね。

この2体制は後に荘園領主含め土地の取り合いとなり、それを解決するために地頭請(じとううけ:荘園

領主に成り替わり地頭が徴収役となる。)や下地中分(したじちゅうぶん:争っている者同士で土地を半

分に分けてしまう。)ができました。こうなると土地の少なかった守護地頭の土地が相対的に増え、自然

と守護・地頭に力が付き、後の武家政権確立に繋がっていくんですよ。

歴史は繋がっていくし、将来にも続いていくんですね。

※次号に続く・・・

さすらいの旅人こと、IWATIです。

本日のさすらいは、あの上杉謙信ゆかりの「春日山城」と「林泉寺」です。

(米沢にも林泉寺ありますが、今回はご本家の上越の方です。)

この城は、南北朝時代(14世紀)に越後国守護、上杉氏が越後府中の館の詰め城

として築城したのだそうです。

1507年(永正4年)、守護代であった長尾為景(ためかげ:謙信の父)が上杉定実

(さだざね:上杉房能=ふさよしの養子で、為景の妹が後妻です。)を擁立して

守護上杉房能を追放しました。

新守護として定実が府中に入ると、長尾氏春日山城主となったのです。

さて、この短い文面に実は歴史ネタが満載なんです。まず、守護とは国単位で設置された

軍事指揮官・行政官、今で言いますと知事さんみたいなものですが、令外官(りょうげのかん)

といいまして、平安時代~江戸時代まで国の正式の法律であった律令制に定められていない役職です。

源頼朝が非常に努力して後白河法皇から守護・地頭の設置と任免権を認められたことが発端です。

地頭は貴族の荘園や公領を管理し、年貢等の徴収をしていましたが、守護が力を増すに連れ、

下部に組み込まれていきます。

律令制では国司が行政官なんです。昔歴史で習った税である「租庸調(そようちょう)」とか

「班田収授制(はんでんしゅうじゅせい)=貴族・人民に対する田の班給・公収」などを

徹底するために置かれていたんです。

守(かみ)が一番偉くて基本的には京都にいます。次官は介(すけ)、その下は掾(じょう)と言って

現地で実務に当たります。ややこしいのは、後に守や介は名誉職として武家が使用しました。会津藩主

は松平肥後守(まつだいらひごのかみ)ですが、肥後国(熊本)は細川家が収めていました。ちなみに元

内閣総理大臣(第79代)細川 護熙(ほそかわ もりひろ)さんは第18代肥後藩主です。

東京都知事選での立候補でクローズアップされましたね。

この2体制は後に荘園領主含め土地の取り合いとなり、それを解決するために地頭請(じとううけ:荘園

領主に成り替わり地頭が徴収役となる。)や下地中分(したじちゅうぶん:争っている者同士で土地を半

分に分けてしまう。)ができました。こうなると土地の少なかった守護地頭の土地が相対的に増え、自然

と守護・地頭に力が付き、後の武家政権確立に繋がっていくんですよ。

歴史は繋がっていくし、将来にも続いていくんですね。

※次号に続く・・・