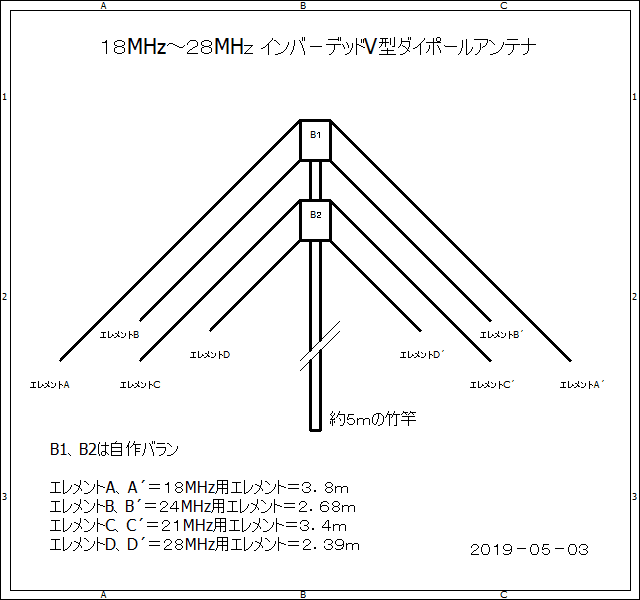

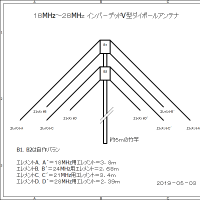

18~28MHz用インバ-デッドVダイポールアンテナを作りました。

18MHzのFT8でDXが聞こえるので、インバ-デッドV型ダイポールアンテナを作ってみました。

18MHz用エレメントに21MHz用エレメント付けて2バンドを1本の同軸ケーブルで給電しましたが、SWRが

低くならず24MHz用エレメントでうまくいったため、18MHzと24MHzを1本の同軸ケーブルで給電し、21MHz

と28MHzを2本目の同軸ケーブルで給電しました。

私のHF用トランシ-バ-にアンテナチューナーは付いていませんので、以前自作した、『18~28MHz用 T型CTC

アンテナカップラ』を使用しSWRを1に近づけています。

同軸ケーブルは在庫の関係で、18-24MHzは5D2V、21-28MHzは3D2Vを使用しました。

アンテナエレメントの長さ

使用した線材は、1.25スケアの撚り線に4mmの圧着端子を付けました。

インバ-デッドV型ダイポールアンテナの場合、給電部分を支柱で支えることができ、一般的なビニール線

または細めの単線でも良いと思います。

18MHz 3.8m+3.8m

21MHz 3.4m+3.4m

24MHz 2.68m+2.68m

28MHz 2.39m+2.39m

21MHz以外は以前、移動用に作ったダイポ-ルアンテナです。

2個のバラン間隔は、8~10cm空けてます。

真ん中の柱は、約5mの竹竿を500円で購入したものを使用しています。

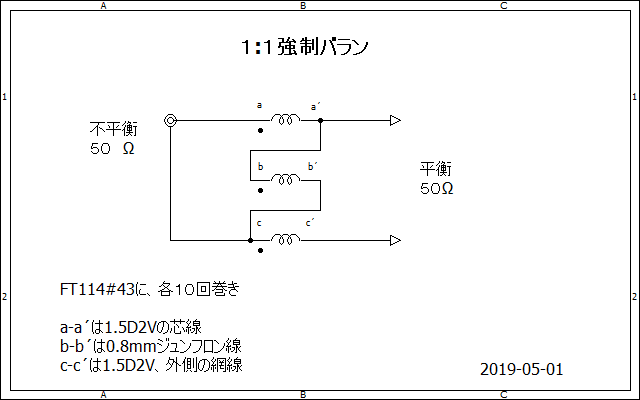

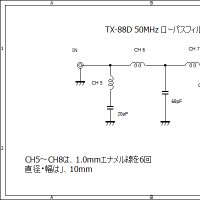

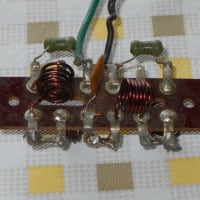

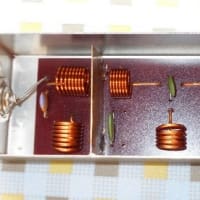

バランの製作(2個)

ネットの記事を参考にしましたので、他の方の記事も参考にしてください。

FT114-43に1.5D2V同軸ケーブルを10回 (約54cm)

0.8mmジュンフロン線を10回 (約45cm)

巻き始めと巻き終わりが反対になるように巻きました。

バランの平衡度を測る環境にないため、計算してみました。

巻き数をN、FT114-43のAL値を510で計算すると、L(nH)は...

L(nH)=AL×N^2 ... 510×10^2=51000(nH)=51×10^-3=51(μH)

下限周波数は、伝送線路のインピーダンス(ZO=50Ω)の5倍以上(250Ω)ということで...

1.8MHzの場合...ZO=L×2πF

ZO=51×10^-6×2×3.14×1.8×10^6=576.5Ωで50Ωの11.5倍になります。

上限周波数は、巻き線長が1/4波長になる長さということで...

巻き線長を50cmで計算すると...

上限周波数(MHz)=300/(4×巻き線長(m))

300/(4×0.5)=150(MHz)...

配線、コアの材質、SWRなどもあり150MHzで使えるわけではありませんが、30MHzでSWRを

測ったら約1.1でした。

巻き線に同軸ケーブルを使用した場合SWRは低くなるようで、線間でのショ-トも

なくFBですが出力50Wで使用した場合、発熱の関係で1.5D2Vの同軸ケーブル8回巻き

ぐらいが良いとの記事もありました。

現在、主に50WのFT8で使っていますがトラブルはありません。

0.8mmのジュンフロン線はエナメル線でも良いと思います。

ケ-スは、TAKACHI SW75 (W=50 H=30 D=75)を使用しましたが、蓋が同軸コネクタに

当たるため、一部を削りました。

バラン作成にあたり、『CQ出版社 トロイダル・コア活用百科 村山英穂薯』を参考にしました。

ベランダが狭いため、インバ-デッドVの角度が約90度以内であり、各バンドSWRが低くならないため、以前作った

『18~28MHz用 T型CTCアンテナカップラ』を使用し各バンド内SWRを1近くにしています。

チュ-ナ-内臓のトランシ-バにSWR計を付けた場合、トランシ-バ-のSWR計が1.0近くでも外部SWR計は

アンテナのSWRを示すため、異なる場合があります。

※21MHzを除き以前作ったアンテナエレメントをそのまま使いました。

初め21MHzのエレメントの片側3.6mでSWRを確認しましたが、カップラ-の

調整範囲で1.0近くになりましたが、入出力バリコンの位置が違っていたので20cm短くし3.4mで入出力バリコ

ンの位置がおおよそ同じになりました。

長いエレメントでもIndonesia(FT8)と交信でき、短くしても同じように交信できてます。

約50年前7MHzで開局当時、自作真空管送信機に自作のダイポ-ルアンテナで

143÷MHz..143÷7=20.43m (当時の同軸ケーブルは75Ωの3C2V)

143が半波長ダイポールアンテナの短縮率を掛けた数字であることを知ったのは数年後のことでした。

SWR計もメ-タもなく、6.3Vのパイロットランプを適当な長さでショ-トさせ(分流器)明るさで調整し

音声に同調し明るさが変化(電源の電流がギリギリのためか、マイナス変調になるのをチェック)していました。

真空管送信機には必ずタンク回路が付いていて、アンテナの長さの誤差をマッチングしたように思います。

個人的な意見ですが、アンテナエレメントの長さ調整でSWRを1に近くできれば良いのですが、アンテナ効率を

追求しなければアンテナエレメントの長さは、アンテナチューナー付きトランシ-バ-またはアンテナカップラを

使う場合、アンテナエレメントの長さは、143÷周波数(MHz)でチューナーなどでマッチングを取りSWRが1に

近くなればそれなりに使えると思います。

(SWRが高い(反射波が多い)とIが発生しマウスが不動になることがありました。)

※ 143は短縮率を掛けた数字で約2mmの銅線の場合と記憶しています。

今回作成したアンテナ全景

現在(2019年05月11日)、HFハイバンドのコンデションが比較的に良く各バンド、FT8(出力40~50W)で

海外局とQSOできています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます