前回、出雲詣りをした時に、大好きになった神魂神社。

手水社で手と口を清めます。

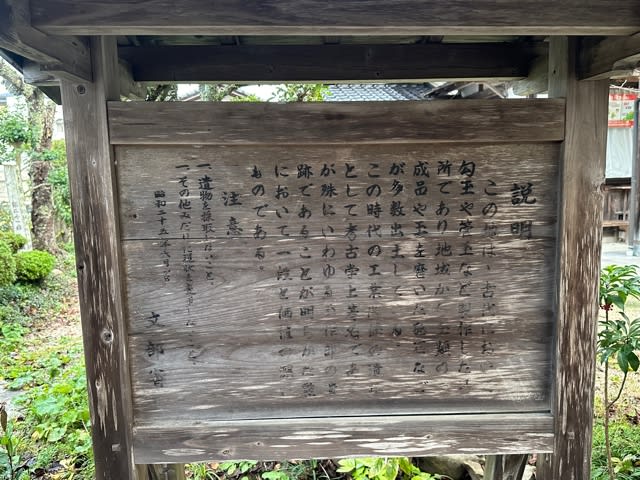

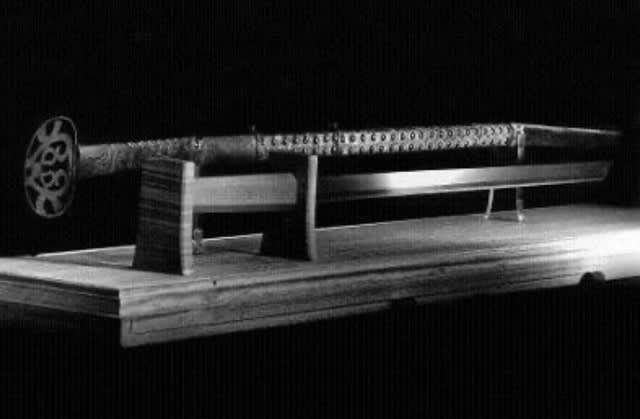

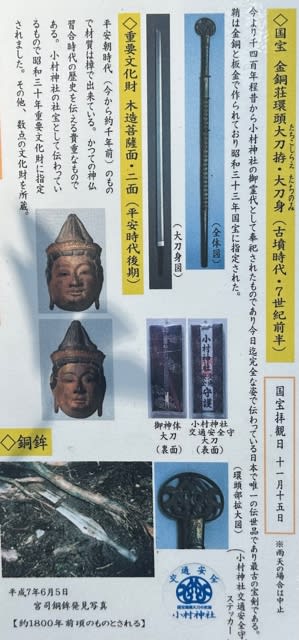

縄文時代、長い間、平和な時代を築き上げたとされる出雲王家の磐座。

帰りに可愛い白椿が咲いていました。

今回、皆んなを是非案内したいと思いました。

手水社で手と口を清めます。

この素朴なお社が大好きです。

空気が美しく清らかで、何度も訪れたいと思うお気に入り神社になりました❤️

山の上に少しだけ上がってみました。

山の上に少しだけ上がってみました。

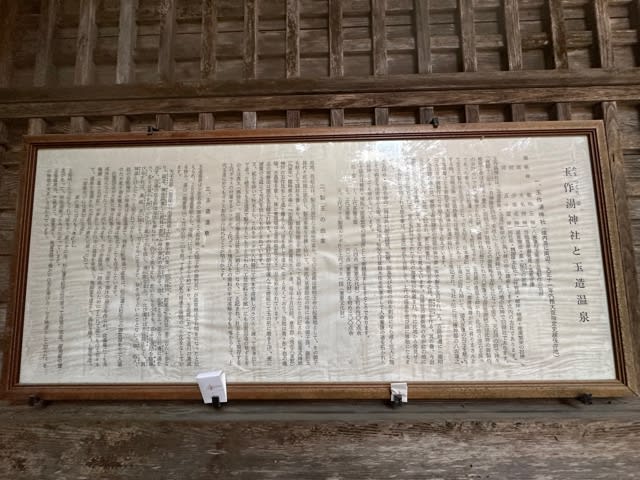

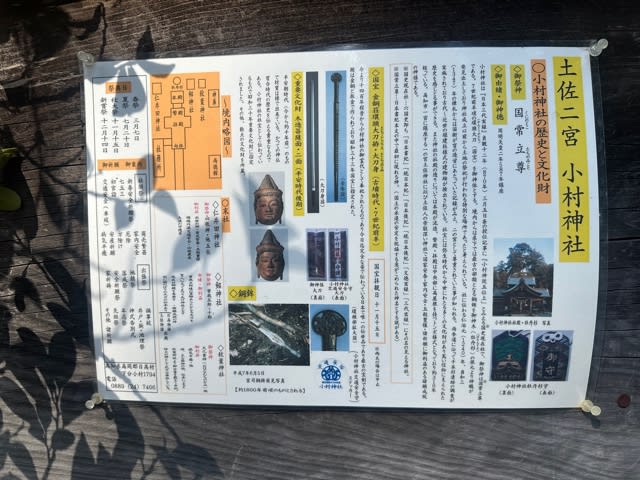

そして今回、どうしても訪れたかったのが、神魂神社の奥宮といわれる地です。

前回、帰ってから奥宮があると知ったのですが、この地を知るや否や、必ず行こうと決めました。

立正大淞南高校の敷地内にあり、案内も無いため、奥宮があるとはなかなか気付けないのです。。

立正大淞南高校の敷地内にあり、案内も無いため、奥宮があるとはなかなか気付けないのです。。

途中の坂道には、神の鎮まる山と書いてありました。

学校の敷地内なので、入って良いのかわかりませんが、何か言われれば、神様にお詣りさせて頂きたいですとお伝えすれば大丈夫だろうと校門をくぐりました。

途中で学生さんに会ったので

『神魂神社の奥宮はどちらにありますか?お詣りして良いですか?』

と尋ねると、

『磐座のことかな。。校舎を超えたすぐのところです。どうぞ。』

と快く言ってくれました。

そして到着です。来れて良かったです❤️

溢れる御神気に感動です。

こちらの鳥居をくぐると、『道』と書いた石碑がありました。

こちらの鳥居をくぐると、『道』と書いた石碑がありました。

鳥居をくぐった先の空気が澄んでいて、本当に素晴らしいと思いました。

縄文時代、長い間、平和な時代を築き上げたとされる出雲王家の磐座。

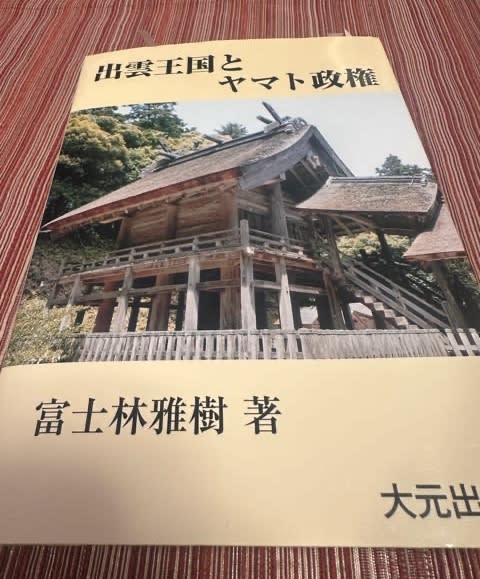

『出雲王国とヤマト政権』(表紙は神魂神社)という出雲口伝を読んで、どうしてもここに行かなければと思いました。

素晴らしかったです🥹

お詣りさせて頂き、ありがとうございます。

帰りに可愛い白椿が咲いていました。

今回の旅は親友の熊さんも一緒です。

美人の熊さんに、こちらの白椿を見ながら、

『熊さんみたいだね。。。』

と言うと、喜んでました❣️

白椿って可愛い花ですね。