いざなぎ流大祭が終わり、物部村にある小松神社に向かいました。

古代伝承上の渡来人。

弓月君(ゆづきのきみ)の父。「新撰姓氏録」によれば,秦(中国)の始皇帝の子孫で仲哀天皇8年に渡来。太秦(うずまさ)氏,秦(はた)氏らの祖とされる。「日本三代実録」には応神天皇14年に渡来とある。

こちらはいざなぎ流とも深い関係があるのか、いざなぎ流祈祷殿のすぐ近くにありました。

その前にべふ峡温泉にてあめご定食をいただきました。

私はこういう和食が好きです。

毎日こんな食事が食べたい。。。

最近はお肉よりお魚かな。

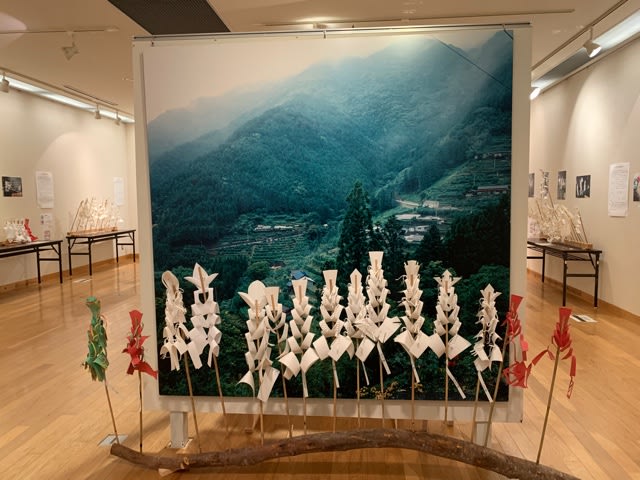

森林浴です。まさにセラピーロード。

それでは、秘境&スピリチュアルスポット⑤小松神社へ。

小松神社のすぐ近くに立つ別役と書かれたこの碑に、秦氏の出とも書かれてあり、京都から逃れて来た賀茂一族と繋がります。

「別役」の名前の発祥は土佐で、戦国時代の長宗我部の家臣にも別役姓が見受けられます。

また、高知には別役城跡があったり、調べると土佐藩主、長宗我部氏と別役氏は縁が深いようです。

その、長宗我部氏が元を辿れば、秦氏に繋がるから、神様の繋がりは凄いなと思います。

鳥居から長い階段を下ると境内があります。

ひぐらしの合唱と川の水のせせらぎの音に癒されます。

気温が高くても暑くないです。。。

小松神社の創祀・創建年代は不詳であり、沿革もよく分からない神社ではありますが、その歴史はかなり古いようです。

旧物部村で、現在では秘境と呼んでも差し支えない山奥にあり、その分、空気は住み、自然も豊富です。

奥物部岡の内で195号線からはずれ、狭い農道をひたすら登り、別役に鳥居があり、鳥居から長い階段を下ります。

森林浴です。まさにセラピーロード。

森の中に入る感じで、ひぐらしの合唱に包まれ、素晴らしい空気に満たされます。

木々の優しいエネルギーを感じます。

小松神社は由緒正しく、平安時代の中期以前に既に鎮座しており、延長5年に編集された「延喜式神名長」に記載されている旧香美郡にある四座の一社であります。

御祭神は不詳で『平成祭データ』には天御中主神とありますが、その根拠は不明とのこと。

一説に、小松氏の祖神とされる秦の功満王を祀るともいわれているようです。

秦の始皇帝の子孫である功満王は、徐福の随行員の一人で、当地に派遣されたとされ、第14代仲哀天皇8年に帰化したといいます。

以下コトバンクより。

功満王 (こうまんおう)

弓月君(ゆづきのきみ)の父。「新撰姓氏録」によれば,秦(中国)の始皇帝の子孫で仲哀天皇8年に渡来。太秦(うずまさ)氏,秦(はた)氏らの祖とされる。「日本三代実録」には応神天皇14年に渡来とある。

弓月君の父だなんて、お名前から月の神様と縁がある感じですね🌕🌛🌓

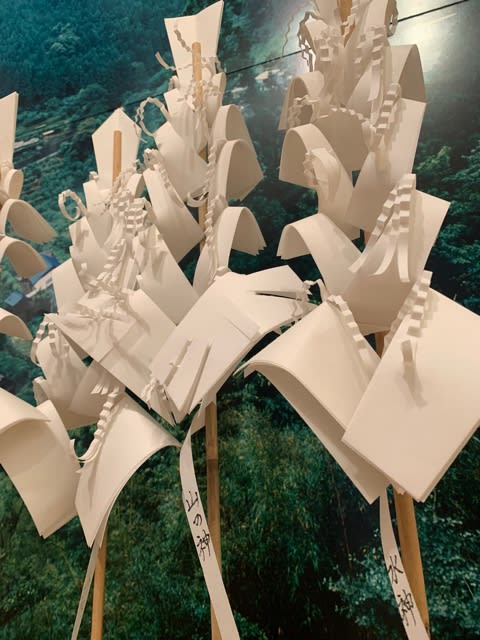

小さい石の祠が三社あります。

夏祭りが執り行われた後だったのでしょうか?

お祀りがきちんとされていました。

人の少ない集落で、場所も山の中の秘境なのですが、こちらの小松神社のお祀りには、沢山の方が今でも来てるよとお兄様から教えてもらいました。

清々しい空氣に満ちた神社であり、素朴な佇まいに癒されます。

こんな、素敵な神社を沢山知っているお兄様は改めて凄いと思います。

10数年前まで東京の大企業の社長さんをされ、退職されてから高知に戻り、全国の神社や、秘境スポットを周られていたとか。。。

お兄様のお人柄も大好きなのですが、あまり人の来ない秘境の神社をまわるというその歩みが、私の趣味とぴったりで、色々教えてくれて本当に有難いです。

人があまり訪れなくなった神社にある、ひっそりと自然の中に聳える御神木の力強さに圧倒されたりします。

高知には、素朴な優しい神社が数多くあります。

是非、高知に来てみいや❣️