モネ・ブ画伯は、コートジボワールの画壇では巨匠のひとりである。絵具を絵筆から噴霧して描く、独特の画法で知られている。そのモネ・ブ画伯の芸術を、見に行くことになった。

モネ・ブ画伯は、アティエコワ(Attiekoi)という村に、アトリエを建てて創作活動を続けている。アビジャンから西に80キロ行ったところに、そのアティエコワ村はある。すぐ近所、3キロほどの距離にあるアディアケ町には、電気も水も来ているのに、アティエコワ村には電気が来ていない。水はアディアケ町の給水塔からパイプが伸びている。しかし、最近町の水消費量が増加して、アティエコワ村には、午前中に6時間だけしか水の配給はない。

そんな何もない村に、モネ・ブ画伯が夫婦で住みついて、アトリエを開いた。電気も水もないけれど、村は静かで、自然は美しく、人々は素朴である。アトリエは小さな一軒家で、さすがに発電機が付いている。そこで、画伯は絵を描きつつ、地元の若者を激励している。画伯は、どこかで私が行った演説のことを聞いたらしく、ぜひ自分の村に来て若者たちに同じように喝を入れてほしい、と考えたということだ。人づてに私に話が届いたので、週末にその村に足を延ばすことにした、といういきさつである。

村の入り口に到着したら、おおぜいの村人たちが日の丸を振って迎えてくれている。私は、車を降りて花輪を受け取り、モネ・ブ画伯に挨拶をし、人々に手を振って答えながら、村の中に歩いて入って行った。聞いていた通り、村は土で固めた質素な家がぽつぽつと建っていて、羊や鶏が家々の間をのんびり歩きまわっているような、素朴な村であった。画伯の家は、村の中心にあって、中庭に私を迎える会場が作ってあった。画伯と一緒に、真ん中の席に着いた。

「ほんとうに来てくださって、ありがとう。」

モネ・ブ画伯は私にそう言う。

「日本大使がこんな村にまで、ほんとうに来てくれるのかと、皆で訝っていたのです。」

私は、そんなに大仰に考えて頂かなくても、呼ばれたらどこにでも出かけますよ、と答える。それに私には、式典とかそういった堅苦しい公式の訪問でないのが、むしろよろしい。アビジャンから離れ、政府の人々とか報道陣とかもいない村で、のんびりとお客さんになるというのも、いいものだ。

さて、例によって、村の長による、ラム酒を地面に垂らしながら先祖に挨拶をする儀式や、地元の衣装を着せられて、名誉村長になる儀式などを行った後、私は演台に呼ばれた。「若者を励ましてくれ」というご要望であったし、今日は新聞やテレビの見ている前での演説ということではなくて、村の若者たちに語りかけるということだ。私はいつもの大使としての挨拶の演説ではなくて、ちょっと刺激的な内容を用意した。

「私は、日本から来ました。日本は豊かな国だ、とお思いでしょう。コートジボワールは貧しい国だけれど。違う、全く逆です。日本は貧しい国で、コートジボワールこそが豊かな国である。よく聞いてください、私は、コートジボワールの国が豊かだと言っているのです。国民が豊かだとは言っていない。」

そして、資源や季節の面からみて、いかにコートジボワールのほうが恵まれているか、という話をする。この国の人は、飢えて死ぬことも、凍えて死ぬこともない。

そして、日本もほんの50年前までは、まだまだ貧しい生活であったのだ、と語る。

「私の子供の頃、道路は舗装されていなかった。雨が降るといつも水溜りができ、いつもその水溜りで遊んだものです。肉だって、当時は高くて、たまに夕食に出て来るのを、楽しみにしていました。」

実は、他の日は魚を食べていたので、栄養に問題があったわけではない。こちらの感覚だと、魚のほうがむしろ高価なのであるが、それは伏せておく。要するに、日本にははじめから豊かな生活があったのではないということを言っておきたいのだ。

「その国が、今や世界第二の経済大国です。あらゆる産業が発達し、最先端の技術を開発する国になっている。日本は豊かな国なのではない、豊かになった国なのです。では、どうしてそれが可能になったのか。働いたからです。」

そして私は、日本は戦争で負けた後、財閥解体や農地改革があって、資産に安住するような人はいなくなった、皆が何もないところから出発したのだ、と説明する。

「皆が、同じ出発点から走り出しました。生活を確保するために、働くしかなかったのです。私の親の世代は、必死で働きました。当時、土曜日は休みではなかったですし、それに私の父親など、日曜日にもしょっちゅう会社に出ていました。毎日、朝早くから夜遅くまで働いたのです。でも、働くことが、単なる苦痛であったということではありません。むしろ誇りでした。そして、働くことで日々生活が向上していくことが、喜びでした。」

「それに比べると、私はコートジボワールの人々を見ていて、いらいらすることがある。自分たちは貧しいと言い、貧しいことを最初から諦めているどころか、貧しいことに満足しているように見えるくらいです。家で友達と一日中おしゃべりしながら、何でこんなに貧しいのだろう、と言っている。私が村に行くと、学校をくれ、診療所をくれ、車をくれ、コンピューターをくれ、という。それで自分たちは、家の中でのんびりとすごしている。私は、サンタクロースではない。自分で努力しない人に、協力したいとは思わない。」

私は日ごろの思いをぶつける。こういう言い方は、聞く人によっては反発がでるので、大使として公式の場では、避けるようにしている。でも、今日は田舎の寒村での演説だし、モネ・ブ画伯には若者を挑発してほしいと頼まれているのだ。私はいささか乱暴にぶちまけている。何だかカメラを構えて私を撮っている人がいるようだけれど、気にせず演説を続ける。

「それでも、私は悲観的にはなりませんよ。この国には若者がいるからです。何人もの若者から、私は勇気づけられました。若者は、古い世代が怠惰な習慣になれているところから離れて、自由に考えることができます。」

私は、これまで出会った若者たちが、自分の努力で、新しい生活を切り開こうとしている話を、いくつか例を挙げて語った。

「若者は、この国では圧倒的な多数派なのです。もし若者が、社会を変えていこうと立ち上がるならば、どんな発展だって可能です。もうすぐ大統領選挙が行われます。選挙が終わったら、いよいよ国の再建だ。その仕事は、若者の双肩にかかっている。皆さんには、大事な使命があり、私は皆さんの成功を信じています。」

私はもう、「青年よ大志を抱け」と訴えた、札幌農学校のクラーク博士になった気分である。

「この国の繁栄のために、一緒に働きましょう。」

いつもの決まり文句で、演説を終えた。

モネ・ブ画伯は、たいへん喜んでくれた。まさに、自分が日ごろから若者に諭していることを、大使は訴えてくれた。自分が言っても、もうあまり聞こうとしない、でも日本大使が同じことを言ったので、今度こそきっと心に響いただろう、と言う。この会合を準備してくれた画伯が満足してくれれば、私としても義理を果たしたことになる。演説に続いて、村を視察し、画伯のアトリエに伺って、画伯の創作活動の模様を見せてもらい、昼食をごちそうになって、のんびりと村の午後を過ごしたのである。

さて、1週間ほどして、私のアティエコワ村訪問が、新聞記事に出た。「コートジボワールの人々にはいらいらする」というところが、文字になってしまっている。さらにしばらくしたら、私が大使館の外で人に会うたびに、いやあ大使はずいぶんと田舎の村にも行かれるのですね、と言われる。新聞記事を読んだのかな、と思ったら違う。先週末のテレビに私が出ていて、熱弁をふるっていたと言う。これは参った、あのカメラはテレビ局だった。田舎だからと気を許して、言いたい放題を言った演説は、全国に放映されてしまったのだ。

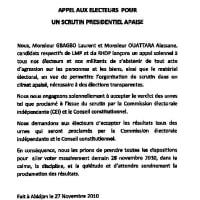

<新聞記事>

最新の画像[もっと見る]

-

二つの報道

15年前

二つの報道

15年前

-

白黒はっきりしない理由

15年前

白黒はっきりしない理由

15年前

-

白黒はっきりしない理由

15年前

白黒はっきりしない理由

15年前

-

白黒はっきりしない理由

15年前

白黒はっきりしない理由

15年前

-

白黒はっきりしない理由

15年前

白黒はっきりしない理由

15年前

-

白黒はっきりしない理由

15年前

白黒はっきりしない理由

15年前

-

白黒はっきりしない理由

15年前

白黒はっきりしない理由

15年前

-

白黒はっきりしない理由

15年前

白黒はっきりしない理由

15年前

-

白黒はっきりしない理由

15年前

白黒はっきりしない理由

15年前

-

大使たちが動く(2)

15年前

大使たちが動く(2)

15年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます