などより

などより

記事の紹介(抄出)です。

記事の紹介(抄出)です。

FRB

連邦準備制度理事会 (Federal Reserve Board) 。1913年の連邦準備法 (Federal Reserve Act) を根拠法として設立された、アメリカの中央銀行である連邦準備制度 (日本における日銀に相当) の最高意志決定機関。議長、副議長各1名を含む7名の理事で構成される。議長・副議長・理事は大統領が上院の助言と同意に基づいて任命する。

実際の中央銀行業務を行うのは理事会の監督下にある 12の地区連銀で、それら連邦準備銀行も同じく FRB (Federal Reserve Banks) とよばれるためややこしい。

地区連銀の株式は民間の銀行が所有しており、

アメリカ政府は所有していない。

連邦準備制度 (れんぽうじゅんびせいど、Federal Reserve System, FRS) はアメリカ合衆国の中央銀行制度を司る企業体で、ワシントンD.C.にある連邦準備制度理事会 (Board of Governors of the Federal Reserve System または Federal Reserve Board, FRB) が全国の主要都市に散在する連邦準備銀行 (Federal Reserve Banks, FRB) を統括する組織形態を特徴とする。英語では主に the Fed と略称する。

日本での略称は FRS だが、実際には連邦準備制度と同理事会はあまり区別されずに両者とも FRB と呼ばれることが多い。また、連邦準備制度理事会の長は議長 (Chairman of the Federal Reserve Board) と呼ばれる。2006年2月1日からはベン・バーナンキ議長。

歴 史

1776年の建国以来、アメリカ合衆国では第一合衆国銀行や、第二合衆国銀行のような試みはあったものの、分権主義者の反対で取り潰される等して、中央銀行は成立せず、個々の銀行等が金準備を使って紙幣を発行していた。しかし、1907年にロンドンでの米銀の手形割引拒否に端を発する恐慌が起き、アメリカ合衆国内の決済システムが混乱した。その対策として、1910年11月22日、J・P・.モルガンが所有するジョージア州沿岸のジキル島で会議が開かれ、FRB設立について計画が討議された。J.P.モルガンやポール・ウォーバーグ、ジョン・ロックフェラーの後ろ盾の下に、1913年に、ウッドロウ・ウィルソン大統領がオーウェン・グラス法に署名し、同年多くの上院議員が休暇で不在の隙を突いて 12月23日にワシントンD.C.に駐在する連邦準備制度理事会と 12地区に分割された連邦準備銀行により構成される連邦準備制度が成立した。「準備」とは預金準備のことを意味する。発足当時は政府の強い影響を受け、金融政策の独立性は保証されなかったとされるが、ノーベル経済学賞受賞の経済学者 ミルトン・フリードマン をはじめとして、「世界恐慌にまで発展した1920年代のアメリカの金融バブル崩壊に際して、連邦準備制度が明白な不作為によって事態を深刻化させた」 と指摘する論者がいる。この考え方は今ではバーナンキをはじめとして広く受け入れられている。

第二次世界大戦後、ブレトンウッズ体制がスタートし、FRB と 財務省 が協定を締結し、金融政策の独自性を持つようになったとされる。

組織 [編集] 連邦準備制度理事会 [編集]連邦準備制度理事会 (Federal Reserve Board of Governors) は連邦準備制度の統括機関。中央銀行に相当。14年任期の理事7人によって構成され、理事の中から議長・副議長が4年の任期で任命される。議長・副議長・理事は大統領が上院の助言と同意に基づいて任命する。

金融政策の策定と実施を任務としており、また連邦準備制度の活動の最終責任を負う。

大統領に対して、政府機関中最も強い独立性を有する一方で、世界経済に対する影響力は絶大であるため、FRB議長は「アメリカ合衆国において大統領に次ぐ権力者」と多くの人々に考えられている[3]。

連邦公開市場委員会 [編集]連邦公開市場委員会 (Federal Open Market Committee, FOMC) は、FRBが定期的に開く会合で、FRB理事7人と連邦準備銀行総裁5人(ニューヨーク連銀総裁と、持ち回りで選ばれる他地区連銀の総裁4人。それ以外の地区連銀総裁も議論には参加するが議決権はない)で構成されるアメリカの金融政策決定機関である。議長はFRB議長、副議長はニューヨーク連銀総裁が担当する。

FOMC定期的会合は年間8回開かれ、フェデラル・ファンド金利の誘導目標、及び公定歩合が決定されるが、市場の急変などでは臨時会議が開かれ、暫定的に公定歩合などが決定される(例:2000年末の株価大暴落時や、エンロンショック、2007年8月17日の0.5%引き下げ等)。

連邦準備銀行 [編集]連邦準備銀行 (Federal Reserve Banks) は市中銀行の監督と規制など、公開市場操作以外の連邦準備制度の業務を行い、また連邦準備券(ドル紙幣)の発行を行う。連邦銀行(連銀)と呼ばれることもある。以下の12地区に分割されている。

第1地区 ボストン連邦準備銀行

第2地区 ニューヨーク連邦準備銀行

第3地区 フィラデルフィア連邦準備銀行

第4地区 クリーブランド連邦準備銀行

第5地区 リッチモンド連邦準備銀行

第6地区 アトランタ連邦準備銀行

第7地区 シカゴ連邦準備銀行

第8地区 セントルイス連邦準備銀行

第9地区 ミネアポリス連邦準備銀行

第10地区 カンザスシティ連邦準備銀行

第11地区 ダラス連邦準備銀行

第12地区 サンフランシスコ連邦準備銀行

このうち第2地区のニューヨーク連邦準備銀行が全体の要となる。連邦準備銀行の株主 [編集]連邦準備制度は株式を発行していないが、連邦準備銀行は株式を発行している。日本銀行と異なり、この株式を政府は所有しておらず、各連邦準備銀行によって管轄される個別金融機関が出資(=株式の所有)義務を負っている[4][5]。連邦準備銀行の株式を個人が所有することはできない。個別金融機関による出資額は金融機関の資本規模に比例するが、連邦準備銀行理事を選出する際の投票権は出資規模に関わらず一票ずつであるため、大手銀行が主導権を握るといったことはできない[5]。

連邦準備法[6]により、連邦準備銀行の株主が連邦準備制度に及ぼす影響力はきわめて小さいものに限定されている。連邦準備法における連邦準備銀行の株主の位置づけは、9人の連邦準備銀行理事のうち6人を選定するにすぎない(他の3人は連邦準備制度理事会が指名)[7]。また、連邦準備銀行理事の権限は理事長の選出のみであり、その理事長の権限も以下のものに限られている。

連邦公開市場委員会(FOMC)委員12人中5人の選出[8]

連邦準備制度理事会への提言[9]

従って連邦準備銀行の株主の意思が連邦準備制度を動かしているという一部の説は誤りであり、法規上または現実においても、連邦準備制度は大統領の指名と議会の承認による連邦準備制度理事会の主導により運営されている。但し、連邦準備制度理事会が政府機関であるのに対し、連邦準備銀行が民間企業の形式を採っているのは事実である。とはいえ完全な民間企業とも言えず、両者を折衷した性格を持っている[5]。歴代議長 [編集]1914年8月10日 - 1916年8月9日 チャールズ・S・ハムリン(Charles S. Hamlin)

1916年8月10日 - 1922年8月9日 ウィリアム・P・G・ハーディング(William P. G. Harding)

1923年5月1日 - 1927年9月15日 ダニエル・R・クリシンジャー(Daniel R. Crissinger)

1927年10月4日 - 1930年8月31日 ロイ・A・ヤング(Roy A. Young)

1930年9月16日 - 1933年5月10日 ユージン・メイアー(Eugene I. Meyer)

1933年5月19日 - 1934年8月15日 ユージン・R・ブラック(Eugene R. Black)

1934年9月15日 - 1948年1月31日 マリネア・S・エクルズ(Marriner S. Eccles)

1948年4月15日 - 1951年3月31日 トマス・B・マッカーベ(Thomas B. McCabe)

1951年4月2日 - 1970年1月31日 ウィリアム・マチェスニー・マーティンJr.(William McChesney Martin, Jr.)

1970年2月1日 - 1978年1月31日 アーサー・F・バーンズ(Arthur F. Burns)

1978年3月8日 - 1979年8月6日 G・ウィリアム・ミラー(G. William Miller)

1979年8月6日 - 1987年8月11日 ポール・A・ボルカー(Paul A. Volcker)

1987年8月11日 - 2006年1月31日 アラン・グリーンスパン(Alan Greenspan)

2006年2月1日 - ベン・S・バーナンキ(Ben S. Bernanke)

記事の紹介(抄出)終わりです。

記事の紹介(抄出)終わりです。

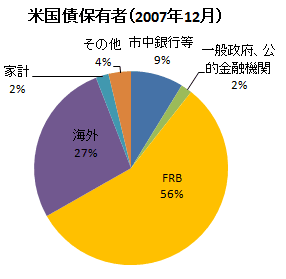

上のグラフを見れば、

米国債の実際の、ほとんどの保有者は、

FRB だったのですね。

つまり連邦準備制度(FRB)につらなる人々が、

ごっそり 給与とか報酬を

あの手この手で、

お手盛りしているのが、

アメリカの実相なんですね。

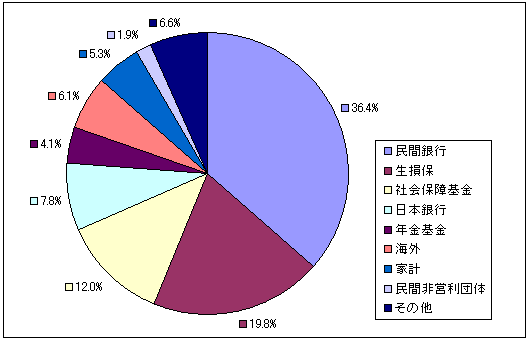

日本だって似たようなもの。

銀行とか民間保険屋が、日本政府に貸し付けて、確実な金利を受け取っている。

これって、岩盤みたいな 「戦後利権構造」 なんですね。

これを観ずして、「岩盤規制撤廃」 なんて、なにを寝とぼけたことを言っとるのか。

日本国は神の邦、金融の神様がいて、国債金利をゼロにしたりしている。

自民も民主などのサヨクも、金融ストックのお金をタンと持っている、お金持ちの飼い犬。

なので、ホントの岩盤改革なんて、できっこない。

■ Site Information ■

■ 2009年7月9日

「我が郷は足日木の垂水のほとり」 はじめました。

本稿はその保管用記事です。

■ 2010年3月2日![]() 人気blogランキング(政治)にエントリーしました。 => ランキングを見る

人気blogランキング(政治)にエントリーしました。 => ランキングを見る