長岡宮後期内裏(東宮)南東脇殿跡から甲の小礼発見!!

長岡宮内裏脇殿から大量の小礼が発見されたことを伝える2010年2月19日朝日新聞朝刊の紙面

2010年2月19日の関西地方の新聞各紙は、オリンピック中であるにもかかわらず、1面紙面中央にカラーで大々的に長岡宮内裏脇殿跡から確認された甲の部品の一つである小札を「天皇御物発見!」として伝えた。

昨年年6~8月に内裏内郭南東部で実施された発掘調査ではそれまでの仮説を覆す東西棟の脇殿発見のニュースが伝えられ私も早速現地を確認に行ったことがある。今回はその遺跡の資料を整理中に錆びた鉄製品をX線にかけると小さな穴が空いており、小札であると判明したというのである。小札自体はさほど珍しいものではなく、それなりの古墳を調査すると出土することがある。ところが今回出た遺跡は長岡宮である。それも、内裏の中心施設紫宸殿の南東に置かれた脇殿(平安時代では春興殿)の建物を解体した跡の基壇整地の一つから出たと言うから驚きである。

春興殿という施設に武具が納められていたことはこれまでにも研究があり、9世紀後半に二度ほどこの施設に甲のあることを示す史料があるのである。だから漠然と奈良時代の内裏にも同様の機能があったと考えられてきたが、実は確証はなかったのである。それが考古学の発掘調査という生の資料でもって確認出来たと言うから驚きなのである。それも史料を80年以上遡る長岡京期に既に収められていたことが実証できたのである。内裏に納められていた諸物資(図書や兵器などが納められていた)は基本的に天皇の御物である。そんなものが地下から出ることはほとんどない。そこで大騒ぎになったのである。私も担当者である財団法人向日市埋蔵文化財センターの梅本康広さんに誘われて事前に資料を拝見することができ、意見を交わしながらその意義を考えてみた。

1 平安時代の文献史料でしか判らなかった内裏の利用実態が初めて明らかになったこと。

今回の資料は、昨年夏の調査で明らかになった内裏内郭南東部の脇殿、平安時代には春興殿と呼ばれた施設の廃都時の基壇化粧石抜き取り跡から発見されています。この施設は『日本三代実録』貞観13年〔871年〕や 元慶8年〔884年〕の記載により、桂甲を保管していたことが知られていましたが、それ以前については全く知られていませんでした。それが今回の小札の発見によって記録を80年以上遡る長岡京期に既にこの施設に甲が収められていたことが判ったわけです。資料に示された事項が考古学で実証されることはなかなかありません。それも史料に示された時期を80年以上遡ることができるのは長岡京や平城京などの都城遺跡ならではの醍醐味でしょう。先ずこれでもって「事実」が進展しました。

日本古代の内裏内郭には延暦12(793)年段階に既に甲が納められていた!

という事実です。果たしてこれがいつまで遡るかについてはこれから慎重に検討していかなければなりません。

2 納められていた甲に用いられていた小札は8種類以上有り、最古の型式は6世紀末~7世紀中頃まで使用されたものであること。中には最高級品と地方生産品が含まれていること。

古代武器を専門的に研究されている栃木県埋蔵文化財センターの津野仁さん達が実際にこれらの資料を分析されて、多種多様な桂甲があることを明らかにされました(間もなく出る調査報告書に御高論が掲載されるそうです。乞うご期待!!)。津野さん達の検討によれば、小札は8タイプあり、6世紀末以降8世紀後葉までの4時期のものが認められるというのです。東大寺須弥壇築造時に埋納されていたものと同型式のものから、一部綴じ付け組紐を残すもの、やや幅広の地方で生産された可能性が高い甲も含まれているといいます。これらをどう解釈するかが問われます。

国家の最高位の甲である可能性が高い甲が内裏の脇殿に納められていたとしたら、それは天皇用の品であると考えるのが一般的です。もちろん内裏警護の兵士の使用した物である可能性も考えなければなりません。しかし、その多くが、200年近く経過した伝世品を含んでいるとなると、兵士にはとても役に立ちません。200年間の最高級の甲となると、7世紀以降の歴代の天皇(男帝だけだと、舒明、孝徳、天智、天武、文武、聖武、(淳仁)、光仁、女帝の場合はどうなんでしょうね。これも今後の検討課題です。)の物だとなります。こうした歴代天皇が、軍事権の象徴としての甲を所有し、それらが伝世されてきたとしても不思議ではないでしょう。

3 内裏内郭脇殿に兵器や図書を入れるようになったのがいつからなのかについてのヒントを得たこと。

これまで平安時代の文献史料から漠然と内裏内郭脇殿には累代図書や兵器が入れられていたと勝手に考えていましたが、そう言いきれる資料がないことから、可能性の一つとして、桓武天皇が創出した新しい収納方法であったとすることも考えなければなりません。

その理由の一つとして、平城宮の内裏脇殿や後期難波宮の脇殿の様子が必ずしも明確ではないことがあげられます。なぜ長岡宮内裏内郭脇殿の一つが東西棟であったのかをもう一度真剣に考えてみないといけないのです。長岡宮の内裏は西宮から東宮へ移されたことが知られています(この西宮を宮城の西端にそれまでの内裏とは全く異なる構造の遺構群に比定する暴論が一部でもてはやされているそうですが、とんでもない話しです。正都の変遷をきちんと理解すればあり得ない「お話し」です。)。その西宮から既に脇殿が東西棟だったとする向きもあるらしいのですが、難波宮から移築した前期長岡宮の宮城構造からはあり得ません。少なくとも今与えられている資料から確実に言えることは、後期内裏(東宮)の脇殿は、文献史料に伝えられる平安宮内裏と違って、東西棟であったということだけです。直前の西宮にも、それの原型となった後期難波宮にも脇殿は確認できない可能性が高いのですから、「東宮になって初めて東西棟の脇殿が成立し、そこに甲(兵器)が入れられていた」という事実から議論を始めないといけないのです。もちろん東宮は平城宮の内裏を移築した可能性が高いわけですから、桓武天皇が用いた平城宮の内裏の脇殿がどんな構造であったのか、その施設には甲が入っていたのかいなかったのかが問題になります。少なくとも後者の問題は既に発掘調査が終わっており兵器の有無は判らないとしか言いようがありません。前者の問題に付いては既に報告書があり、南北棟の脇殿とされていますから、この「事実」からすると、東宮は、平城宮の施設をそのままは移さなかったと言うことになります。つまり、長岡宮内裏の東西棟は東宮において初めて採用された構造であると言うことになります。

初めての東西棟の脇殿に甲が納められていたことが知られ、いつ変わったのかは明かではありませんが(長岡宮東院の脇殿が南北棟なので、この時点で南北棟に変えることが決まっていたのかも知れないが)、平安時代に脇殿を南北棟とし、その一つに兵器を入れることは継承された。この事実から解釈を加えなければなりません。

私は、脇殿に甲が納められるようになった契機と脇殿が東西棟になった(脇殿が新たな目的で成立した?)ことは連動していたと考えます。なぜ?

今回の成果によって初めて歴代の天皇の甲が伝世されていた可能性が高まりました。なぜ歴代の天皇の甲を伝世しなければならなかったのでしょうか。軍事権の象徴としての歴代天皇の甲を伝世することによって、皇位継承の正当性を担保する、祭祀権の象徴が三種の神器であり、軍事権の象徴が甲であったとするならば、いずれも王権の継承を保証する物的証拠だと言うことになります。正当な皇位継承権を最も訴えたかったのは桓武天皇ではないでしょうか。彼が斎宮の壮麗化を果たし、内親王を次々と斎王に入れたのもその正当性を内外に示すためだったでしょう。曾祖父天智天皇を顕彰するのも、当時の感覚からする「卑母」という出自から来る問題を覆い隠すために他ありません。

従来内兵庫に管理されていた歴代天皇の兵器を持ち出し、側に置くことによって、自らの天皇権の正当性を示そうとしたとは言えないでしょうか。

出自に問題を抱え、あらゆる方法を使ってその正当性を主張してきた桓武にとって、軍事権の象徴とも言える甲を内裏に持ち出し、正月に公開することによって、臣下や人民に視覚的にそれを示そうとしたのではないかとも考えられます。

4 ではなぜ基壇石抜き取り跡から出土したのでしょうか。

先ず甲(小札)の保存状態を分析してみる必要性があります。

200年近く経過した鎧甲は当然厳重な管理下にあったとしても錆び、劣化します。特に小札と小札を綴じ合わせる紐(実戦用は革紐、威儀具の場合は絹の組紐)は劣化して切れていったと思われます。そうして本体から外れた小札が結構な数、殿内にはあったのではないでしょうか。そうした破損品を廃都時に脇殿の抜き取り穴に埋め、何らかの目的を達しようとしたと考えられないでしょうか(小札が廃棄されたのではなく、基壇の凝灰岩抜き取り坑に埋納されていたことは梅本さんの執念とも言える丁寧な調査によって明らかになりました。素晴らしい!!)。

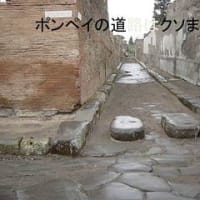

甲類は飛鳥寺塔心礎に入れられ、東大寺須弥壇の地鎮具としても納められていることが知られています。甲の持つ防御性に期待してのことでしょう。

長岡京は後半期に入り、早良親王の怨霊や桂川の洪水、疫病の流行に悩まされます。現代では考えられない無駄ではありますが、こうした状況を打開するために遷都を決断した桓武にとって、長岡京の鎮めは大きな課題であったに違いありません。歴代天皇の用いた甲の一部を用いて長岡京の怨霊を鎮め、新都平安京の繁栄を願う。そんな意味を持ったのがこの小札類ではないでしょうか。もちろん、正当性を示す歴代の甲をそんなに粗末に扱ったのか?一部にしろ埋めてしまえばその効果がなくなるのではないか?等々まだまだ解決しなければならない課題は多くあります。

200年余もの間伝世することによって破損を免れなかった甲の断片を寧ろ積極的に利用することによって、破損品をさらに効率よく利用することを目論んだのではないかと考えるのです。もちろんこの仮説には今のところ大きな根拠はありません。

5 内裏保存の問題

そうした課題を解決できる唯一の方法が長岡宮内裏地区の全面的保存です。

長岡宮内裏は随分以前から史跡指定の必要性が訴えられてきました。しかし、一部内郭築地回廊だけが指定され、肝心な紫宸殿やその附属施設は未指定のままです。残念ながら平安宮内裏は後世の破壊が激しく全体像を明らかにすることは不可能に近い状態です。しかし、これまで文献史料があるためにそれで初期の状態も十分に理解できると勘違いされてきました。しかし、今回の成果をみても判る通り、直前の長岡京では随分新しい設計(方針)が採用されています。時代のやや新しい文献史料を鵜呑みにはできないのです。しかし平安京の遺跡は残っていません。ならば何が必要か?

明かです!!

遺存状態の大変いい長岡京の諸施設を全面的に保存し、計画的に発掘調査する体制をとること!これこそが今求められていることではないでしょうか。今回の成果はそうした対策の緊急な必要性をさらに訴えるものだと言いきれます。本成果を踏まえて、内裏全体の保存と計画的な調査を実施することによって、上記の現段階での課題を解決することができるはずです。

なお、今回発見された小札類は向日市文化資料館で早速公開展示されています(4月25日まで)。是非ご見学下さい。そして長岡宮内裏の全面的保存に大きな声を上げて下さい!!

国宝級の小札を出した長岡宮内裏を是非国史跡として保存したいな!と思う人はこいつをポチッと押して下さいね→

長岡宮内裏全面を国史跡に!!

長岡宮内裏脇殿から大量の小礼が発見されたことを伝える2010年2月19日朝日新聞朝刊の紙面

2010年2月19日の関西地方の新聞各紙は、オリンピック中であるにもかかわらず、1面紙面中央にカラーで大々的に長岡宮内裏脇殿跡から確認された甲の部品の一つである小札を「天皇御物発見!」として伝えた。

昨年年6~8月に内裏内郭南東部で実施された発掘調査ではそれまでの仮説を覆す東西棟の脇殿発見のニュースが伝えられ私も早速現地を確認に行ったことがある。今回はその遺跡の資料を整理中に錆びた鉄製品をX線にかけると小さな穴が空いており、小札であると判明したというのである。小札自体はさほど珍しいものではなく、それなりの古墳を調査すると出土することがある。ところが今回出た遺跡は長岡宮である。それも、内裏の中心施設紫宸殿の南東に置かれた脇殿(平安時代では春興殿)の建物を解体した跡の基壇整地の一つから出たと言うから驚きである。

春興殿という施設に武具が納められていたことはこれまでにも研究があり、9世紀後半に二度ほどこの施設に甲のあることを示す史料があるのである。だから漠然と奈良時代の内裏にも同様の機能があったと考えられてきたが、実は確証はなかったのである。それが考古学の発掘調査という生の資料でもって確認出来たと言うから驚きなのである。それも史料を80年以上遡る長岡京期に既に収められていたことが実証できたのである。内裏に納められていた諸物資(図書や兵器などが納められていた)は基本的に天皇の御物である。そんなものが地下から出ることはほとんどない。そこで大騒ぎになったのである。私も担当者である財団法人向日市埋蔵文化財センターの梅本康広さんに誘われて事前に資料を拝見することができ、意見を交わしながらその意義を考えてみた。

1 平安時代の文献史料でしか判らなかった内裏の利用実態が初めて明らかになったこと。

今回の資料は、昨年夏の調査で明らかになった内裏内郭南東部の脇殿、平安時代には春興殿と呼ばれた施設の廃都時の基壇化粧石抜き取り跡から発見されています。この施設は『日本三代実録』貞観13年〔871年〕や 元慶8年〔884年〕の記載により、桂甲を保管していたことが知られていましたが、それ以前については全く知られていませんでした。それが今回の小札の発見によって記録を80年以上遡る長岡京期に既にこの施設に甲が収められていたことが判ったわけです。資料に示された事項が考古学で実証されることはなかなかありません。それも史料に示された時期を80年以上遡ることができるのは長岡京や平城京などの都城遺跡ならではの醍醐味でしょう。先ずこれでもって「事実」が進展しました。

日本古代の内裏内郭には延暦12(793)年段階に既に甲が納められていた!

という事実です。果たしてこれがいつまで遡るかについてはこれから慎重に検討していかなければなりません。

2 納められていた甲に用いられていた小札は8種類以上有り、最古の型式は6世紀末~7世紀中頃まで使用されたものであること。中には最高級品と地方生産品が含まれていること。

古代武器を専門的に研究されている栃木県埋蔵文化財センターの津野仁さん達が実際にこれらの資料を分析されて、多種多様な桂甲があることを明らかにされました(間もなく出る調査報告書に御高論が掲載されるそうです。乞うご期待!!)。津野さん達の検討によれば、小札は8タイプあり、6世紀末以降8世紀後葉までの4時期のものが認められるというのです。東大寺須弥壇築造時に埋納されていたものと同型式のものから、一部綴じ付け組紐を残すもの、やや幅広の地方で生産された可能性が高い甲も含まれているといいます。これらをどう解釈するかが問われます。

国家の最高位の甲である可能性が高い甲が内裏の脇殿に納められていたとしたら、それは天皇用の品であると考えるのが一般的です。もちろん内裏警護の兵士の使用した物である可能性も考えなければなりません。しかし、その多くが、200年近く経過した伝世品を含んでいるとなると、兵士にはとても役に立ちません。200年間の最高級の甲となると、7世紀以降の歴代の天皇(男帝だけだと、舒明、孝徳、天智、天武、文武、聖武、(淳仁)、光仁、女帝の場合はどうなんでしょうね。これも今後の検討課題です。)の物だとなります。こうした歴代天皇が、軍事権の象徴としての甲を所有し、それらが伝世されてきたとしても不思議ではないでしょう。

3 内裏内郭脇殿に兵器や図書を入れるようになったのがいつからなのかについてのヒントを得たこと。

これまで平安時代の文献史料から漠然と内裏内郭脇殿には累代図書や兵器が入れられていたと勝手に考えていましたが、そう言いきれる資料がないことから、可能性の一つとして、桓武天皇が創出した新しい収納方法であったとすることも考えなければなりません。

その理由の一つとして、平城宮の内裏脇殿や後期難波宮の脇殿の様子が必ずしも明確ではないことがあげられます。なぜ長岡宮内裏内郭脇殿の一つが東西棟であったのかをもう一度真剣に考えてみないといけないのです。長岡宮の内裏は西宮から東宮へ移されたことが知られています(この西宮を宮城の西端にそれまでの内裏とは全く異なる構造の遺構群に比定する暴論が一部でもてはやされているそうですが、とんでもない話しです。正都の変遷をきちんと理解すればあり得ない「お話し」です。)。その西宮から既に脇殿が東西棟だったとする向きもあるらしいのですが、難波宮から移築した前期長岡宮の宮城構造からはあり得ません。少なくとも今与えられている資料から確実に言えることは、後期内裏(東宮)の脇殿は、文献史料に伝えられる平安宮内裏と違って、東西棟であったということだけです。直前の西宮にも、それの原型となった後期難波宮にも脇殿は確認できない可能性が高いのですから、「東宮になって初めて東西棟の脇殿が成立し、そこに甲(兵器)が入れられていた」という事実から議論を始めないといけないのです。もちろん東宮は平城宮の内裏を移築した可能性が高いわけですから、桓武天皇が用いた平城宮の内裏の脇殿がどんな構造であったのか、その施設には甲が入っていたのかいなかったのかが問題になります。少なくとも後者の問題は既に発掘調査が終わっており兵器の有無は判らないとしか言いようがありません。前者の問題に付いては既に報告書があり、南北棟の脇殿とされていますから、この「事実」からすると、東宮は、平城宮の施設をそのままは移さなかったと言うことになります。つまり、長岡宮内裏の東西棟は東宮において初めて採用された構造であると言うことになります。

初めての東西棟の脇殿に甲が納められていたことが知られ、いつ変わったのかは明かではありませんが(長岡宮東院の脇殿が南北棟なので、この時点で南北棟に変えることが決まっていたのかも知れないが)、平安時代に脇殿を南北棟とし、その一つに兵器を入れることは継承された。この事実から解釈を加えなければなりません。

私は、脇殿に甲が納められるようになった契機と脇殿が東西棟になった(脇殿が新たな目的で成立した?)ことは連動していたと考えます。なぜ?

今回の成果によって初めて歴代の天皇の甲が伝世されていた可能性が高まりました。なぜ歴代の天皇の甲を伝世しなければならなかったのでしょうか。軍事権の象徴としての歴代天皇の甲を伝世することによって、皇位継承の正当性を担保する、祭祀権の象徴が三種の神器であり、軍事権の象徴が甲であったとするならば、いずれも王権の継承を保証する物的証拠だと言うことになります。正当な皇位継承権を最も訴えたかったのは桓武天皇ではないでしょうか。彼が斎宮の壮麗化を果たし、内親王を次々と斎王に入れたのもその正当性を内外に示すためだったでしょう。曾祖父天智天皇を顕彰するのも、当時の感覚からする「卑母」という出自から来る問題を覆い隠すために他ありません。

従来内兵庫に管理されていた歴代天皇の兵器を持ち出し、側に置くことによって、自らの天皇権の正当性を示そうとしたとは言えないでしょうか。

出自に問題を抱え、あらゆる方法を使ってその正当性を主張してきた桓武にとって、軍事権の象徴とも言える甲を内裏に持ち出し、正月に公開することによって、臣下や人民に視覚的にそれを示そうとしたのではないかとも考えられます。

4 ではなぜ基壇石抜き取り跡から出土したのでしょうか。

先ず甲(小札)の保存状態を分析してみる必要性があります。

200年近く経過した鎧甲は当然厳重な管理下にあったとしても錆び、劣化します。特に小札と小札を綴じ合わせる紐(実戦用は革紐、威儀具の場合は絹の組紐)は劣化して切れていったと思われます。そうして本体から外れた小札が結構な数、殿内にはあったのではないでしょうか。そうした破損品を廃都時に脇殿の抜き取り穴に埋め、何らかの目的を達しようとしたと考えられないでしょうか(小札が廃棄されたのではなく、基壇の凝灰岩抜き取り坑に埋納されていたことは梅本さんの執念とも言える丁寧な調査によって明らかになりました。素晴らしい!!)。

甲類は飛鳥寺塔心礎に入れられ、東大寺須弥壇の地鎮具としても納められていることが知られています。甲の持つ防御性に期待してのことでしょう。

長岡京は後半期に入り、早良親王の怨霊や桂川の洪水、疫病の流行に悩まされます。現代では考えられない無駄ではありますが、こうした状況を打開するために遷都を決断した桓武にとって、長岡京の鎮めは大きな課題であったに違いありません。歴代天皇の用いた甲の一部を用いて長岡京の怨霊を鎮め、新都平安京の繁栄を願う。そんな意味を持ったのがこの小札類ではないでしょうか。もちろん、正当性を示す歴代の甲をそんなに粗末に扱ったのか?一部にしろ埋めてしまえばその効果がなくなるのではないか?等々まだまだ解決しなければならない課題は多くあります。

200年余もの間伝世することによって破損を免れなかった甲の断片を寧ろ積極的に利用することによって、破損品をさらに効率よく利用することを目論んだのではないかと考えるのです。もちろんこの仮説には今のところ大きな根拠はありません。

5 内裏保存の問題

そうした課題を解決できる唯一の方法が長岡宮内裏地区の全面的保存です。

長岡宮内裏は随分以前から史跡指定の必要性が訴えられてきました。しかし、一部内郭築地回廊だけが指定され、肝心な紫宸殿やその附属施設は未指定のままです。残念ながら平安宮内裏は後世の破壊が激しく全体像を明らかにすることは不可能に近い状態です。しかし、これまで文献史料があるためにそれで初期の状態も十分に理解できると勘違いされてきました。しかし、今回の成果をみても判る通り、直前の長岡京では随分新しい設計(方針)が採用されています。時代のやや新しい文献史料を鵜呑みにはできないのです。しかし平安京の遺跡は残っていません。ならば何が必要か?

明かです!!

遺存状態の大変いい長岡京の諸施設を全面的に保存し、計画的に発掘調査する体制をとること!これこそが今求められていることではないでしょうか。今回の成果はそうした対策の緊急な必要性をさらに訴えるものだと言いきれます。本成果を踏まえて、内裏全体の保存と計画的な調査を実施することによって、上記の現段階での課題を解決することができるはずです。

なお、今回発見された小札類は向日市文化資料館で早速公開展示されています(4月25日まで)。是非ご見学下さい。そして長岡宮内裏の全面的保存に大きな声を上げて下さい!!

国宝級の小札を出した長岡宮内裏を是非国史跡として保存したいな!と思う人はこいつをポチッと押して下さいね→

長岡宮内裏全面を国史跡に!!