平成26年3月12日(土) 3月も中旬に入るが、まだまだ肌寒い天候の中、以前大変興味深く聞くことができた上溝の「歴史講座」の中で、

平安時代から戦国時代の頃の上溝を通っていた街道を紹介された。

千ちゃんの「記録が新しいうちに歩いてみようよ」の言葉に、私もこんな身近に、歴史の教科書に出てくるような人の逸話が残っていることに驚いていたので、二つ返事で、了承。

今回のウオーキングとなった。

はたまた驚いたのは、街道の道筋を辿っていくと、うちの近所の丸崎児童館の路地を入ったところに、和田坂や藤橋という、街道の地名がでてきたことである。

「和田坂(わださか)」の碑があり、その脇に、大きな榎のような古株があり、その近くには、2、3本の榎木がすくっとたっていた。多分この古株が、親株で、それが分かれたのかと想像を巡らし、写真に撮ってきた。

その由来とは、鎌倉時代の頼朝の家臣である「和田義盛」が横山党と姻戚関係にあったことから、たびたびこの地を訪れたという。あるとき、ここで弁当を食べ、使った箸をさしたのが根付いて、「和田榎」という大榎がこの「和田坂」にはかってあったという。また、和田坂の近くには、「藤橋」が架かってあり、それは、和田義盛が、藤を盛ってその上に土をかけて、川を渡ったからこの名が付いたと伝承されているという。

それに、古道に沿って今もある旧家の井上家に「泉親衡(いずみちかひら)」に始まる家系図が残されていて、この泉親衡は、北条義時を倒す計画を進めるが、発覚して、逐電した人物と言われています。この計画には和田義盛の子や甥も加わっていて、もしかしたら、和田氏ゆかりの地である上溝に逃れてきたのかもしれないという。

今回私たちが歩いた道は、この義盛や親衡が馬で駆け抜けた道なのである。

結局、御家人同士の争いが続き、義盛は、義時の挑発にのり、挙兵しますが、横山党の到着が遅くなったこともあり、善戦するが、打ち取られてしまい、以後、北条氏が実権を握ることになっていく。

大きな歴史の流れの中のちょっとした欠片でも、この地が関係していることがあるんだなと思った。

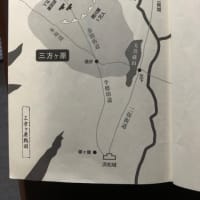

では、歩いた道順に、記載しておく。

まずは、原当麻の駅から、「天応院」の方へ、この辺は、油井領(元々は大石領であったが、川越合戦で上杉が北条に負けて、北条氏照の支配下になる)で、氏照の娘の化粧田となる。

当麻山無量光寺を目指す。

当麻山を抜けて、子神坂(ねのかみさか)を探す。夢の丘小学校の方へ。

この坂は、趣があって昔の感じを彷彿させるものがあった。夢の丘小の河津桜は有名だそうだ。

番田駅近くの大ケヤキ。立派な佐藤邸の庭にあった。昔のこの辺の武士の名前は、「佐藤」であった。どうりで佐藤さんが多かった。

旧家井上家の前を通って、「今橋」を抜けて、亀が池八幡宮へ。

亀が池八幡宮から丸崎の方へ行き、先ほど書いた「和田坂」「藤橋」へ行き、上溝の「宝光寺」へ向かう。宝光寺は、「向西庵(こうさいあん)」と称していて、戦国時代この地を治めていた、大石定久の娘が仏に仕えていたところである。大石氏は上杉氏に従う、武蔵野国守護代で滝山(油井)城主でしたが、1546年の川越合戦で北条氏に敗れて、氏康の二男氏照を養子とし、その所領を譲ったとされる。

市営グランドにいき、照手姫が祭ってある「榎神社」へ。そこから橋本方面に抜ける街道があったということだ。

こんな近くにも、歴史的なことが埋もれているんだなと感慨に浸ってしまった今日のウォーキングであった。

2万歩近く歩く。

平安時代から戦国時代の頃の上溝を通っていた街道を紹介された。

千ちゃんの「記録が新しいうちに歩いてみようよ」の言葉に、私もこんな身近に、歴史の教科書に出てくるような人の逸話が残っていることに驚いていたので、二つ返事で、了承。

今回のウオーキングとなった。

はたまた驚いたのは、街道の道筋を辿っていくと、うちの近所の丸崎児童館の路地を入ったところに、和田坂や藤橋という、街道の地名がでてきたことである。

「和田坂(わださか)」の碑があり、その脇に、大きな榎のような古株があり、その近くには、2、3本の榎木がすくっとたっていた。多分この古株が、親株で、それが分かれたのかと想像を巡らし、写真に撮ってきた。

その由来とは、鎌倉時代の頼朝の家臣である「和田義盛」が横山党と姻戚関係にあったことから、たびたびこの地を訪れたという。あるとき、ここで弁当を食べ、使った箸をさしたのが根付いて、「和田榎」という大榎がこの「和田坂」にはかってあったという。また、和田坂の近くには、「藤橋」が架かってあり、それは、和田義盛が、藤を盛ってその上に土をかけて、川を渡ったからこの名が付いたと伝承されているという。

それに、古道に沿って今もある旧家の井上家に「泉親衡(いずみちかひら)」に始まる家系図が残されていて、この泉親衡は、北条義時を倒す計画を進めるが、発覚して、逐電した人物と言われています。この計画には和田義盛の子や甥も加わっていて、もしかしたら、和田氏ゆかりの地である上溝に逃れてきたのかもしれないという。

今回私たちが歩いた道は、この義盛や親衡が馬で駆け抜けた道なのである。

結局、御家人同士の争いが続き、義盛は、義時の挑発にのり、挙兵しますが、横山党の到着が遅くなったこともあり、善戦するが、打ち取られてしまい、以後、北条氏が実権を握ることになっていく。

大きな歴史の流れの中のちょっとした欠片でも、この地が関係していることがあるんだなと思った。

では、歩いた道順に、記載しておく。

まずは、原当麻の駅から、「天応院」の方へ、この辺は、油井領(元々は大石領であったが、川越合戦で上杉が北条に負けて、北条氏照の支配下になる)で、氏照の娘の化粧田となる。

当麻山無量光寺を目指す。

当麻山を抜けて、子神坂(ねのかみさか)を探す。夢の丘小学校の方へ。

この坂は、趣があって昔の感じを彷彿させるものがあった。夢の丘小の河津桜は有名だそうだ。

番田駅近くの大ケヤキ。立派な佐藤邸の庭にあった。昔のこの辺の武士の名前は、「佐藤」であった。どうりで佐藤さんが多かった。

旧家井上家の前を通って、「今橋」を抜けて、亀が池八幡宮へ。

亀が池八幡宮から丸崎の方へ行き、先ほど書いた「和田坂」「藤橋」へ行き、上溝の「宝光寺」へ向かう。宝光寺は、「向西庵(こうさいあん)」と称していて、戦国時代この地を治めていた、大石定久の娘が仏に仕えていたところである。大石氏は上杉氏に従う、武蔵野国守護代で滝山(油井)城主でしたが、1546年の川越合戦で北条氏に敗れて、氏康の二男氏照を養子とし、その所領を譲ったとされる。

市営グランドにいき、照手姫が祭ってある「榎神社」へ。そこから橋本方面に抜ける街道があったということだ。

こんな近くにも、歴史的なことが埋もれているんだなと感慨に浸ってしまった今日のウォーキングであった。

2万歩近く歩く。