後述する正規化を行うために、まず、対象のデータのキー・識別子を設定する必要があります。キー・識別子につていはいくつかの考え方がありますので、以下で説明をしておきます。

【主キー】

エンティティのインスタンスを一意に識別するための、一つまたは複数の属性のことです。

(図1)得意先コードにより得意先を一意に識別

【候補キー】

エンティティのインスタンスを一意に識別するための、一つまたは複数の属性のことです。主キーになりうる属性の組み合わせ(主キーにならなかったキー)のこと。

(図2)得意先名で得意先電話番号を識別

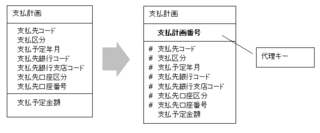

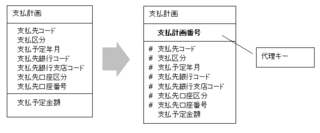

【代理キー】

長い複合キー(複数の項目で構成されるキー)は代理キー(Surrogate Key)で置き換えることがあります。この代理キーのことをいいます。 (例)支払計画の行(ロー)は「支払先コード」「支払区分」「支払予定年月」「支払先銀行コード」「支払先銀行支店コード」「支払先口座区分」「支払先口座番号」でユニークになりますが、これらの複合キーの代わりに「支払計画番号」を代理キーとします。

(図3)代理キーの例

(参考)データモデリングの段階では、データをどのような単位で管理するのかを分析していきます。 あるプロジェクトで実際にあったのですが、全てのエンティティに対して代替キーを設定していました。処理的にはそれでも何の問題はなかったのですが、データモデルとしてみてみると、代替キーを無条件に適用していることによって、データの管理単位がわかりにくくなってしまいます。 従って、論理データモデルを作成するタイミングでは、複合キー(複数のデータ項目で構成されるキー)で識別するエンティティについては、そのままの形でキーを設定することが望ましいと考えます。

【主キー】

エンティティのインスタンスを一意に識別するための、一つまたは複数の属性のことです。

(図1)得意先コードにより得意先を一意に識別

【候補キー】

エンティティのインスタンスを一意に識別するための、一つまたは複数の属性のことです。主キーになりうる属性の組み合わせ(主キーにならなかったキー)のこと。

(図2)得意先名で得意先電話番号を識別

【代理キー】

長い複合キー(複数の項目で構成されるキー)は代理キー(Surrogate Key)で置き換えることがあります。この代理キーのことをいいます。 (例)支払計画の行(ロー)は「支払先コード」「支払区分」「支払予定年月」「支払先銀行コード」「支払先銀行支店コード」「支払先口座区分」「支払先口座番号」でユニークになりますが、これらの複合キーの代わりに「支払計画番号」を代理キーとします。

(図3)代理キーの例

(参考)データモデリングの段階では、データをどのような単位で管理するのかを分析していきます。 あるプロジェクトで実際にあったのですが、全てのエンティティに対して代替キーを設定していました。処理的にはそれでも何の問題はなかったのですが、データモデルとしてみてみると、代替キーを無条件に適用していることによって、データの管理単位がわかりにくくなってしまいます。 従って、論理データモデルを作成するタイミングでは、複合キー(複数のデータ項目で構成されるキー)で識別するエンティティについては、そのままの形でキーを設定することが望ましいと考えます。

代理キーの方が主キーになる場合もありますから。