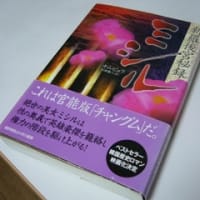

暦(こよみ)の話が出たついで・・・のついでに。

ミシルの時代、正確に月食や日食を予測する技術が本当にあったのかどうかは疑問だが、いずれにせよ古代社会において暦は重要だったわけである。

ドラマ「善徳女王」第14話で、隋からきた使節団に真平王が暦本を求め、使節団が猛烈に拒絶する場面があるが、あれは言ってみれば隋の国家機密を教えろと言っているのに等しいのだ。

さて、前回のネタに少し戻るのだが、夏至や冬至の日を判別するための観測地点を見つけた場合、時の権力者、為政者にとって、その情報は自分だけが握っておきたいものである。広く一般に公開するようなものではない。

その場所にはわかりやすいように大きな岩を置いてみたり、特徴的な木を植えたりということをしたのだろうが、一般人が近寄らない、あるいは近寄りがたいような工夫をするわけである。

そういった場所は、時間の経過とともに禁足地だとか、神聖なる場所などとして認識されていくのだが、さらに時代を下ってそこに建物が造られるようになるとこれが(一部の)神社の起源となっていく。こういう例は全国に無数に見つかるはずである。

神奈川県高座郡寒川町に相模国一之宮として名高い「寒川神社」がある。明確な創祀年代は不明とされるが、史料によっては5世紀に奉幣、8世紀に社殿建立との記録もあるようで、いずれにせよ伝統ある格式高い神社である。

(ちなみに「高座郡」というのは律令制で「郡」制がしかれたときからの由緒ある地名で、かつては現在の湘南から相模原に至るまでの広範な地域を範囲としていたが、現在は寒川町があるのみである)

この寒川神社からは丹沢山系のシンボルでもある大山(おおやま)、そして霊峰富士が望めるのだが、実は、夏至の日には大山山頂に日が沈み、そして春分・秋分の日には富士山の山頂に日が沈むのを観測できるポイントでもあるのだ。これは偶然などではありえない。明らかに必然の地として選ばれたのである。

相模国一宮・寒川神社

ミシルの時代、正確に月食や日食を予測する技術が本当にあったのかどうかは疑問だが、いずれにせよ古代社会において暦は重要だったわけである。

ドラマ「善徳女王」第14話で、隋からきた使節団に真平王が暦本を求め、使節団が猛烈に拒絶する場面があるが、あれは言ってみれば隋の国家機密を教えろと言っているのに等しいのだ。

さて、前回のネタに少し戻るのだが、夏至や冬至の日を判別するための観測地点を見つけた場合、時の権力者、為政者にとって、その情報は自分だけが握っておきたいものである。広く一般に公開するようなものではない。

その場所にはわかりやすいように大きな岩を置いてみたり、特徴的な木を植えたりということをしたのだろうが、一般人が近寄らない、あるいは近寄りがたいような工夫をするわけである。

そういった場所は、時間の経過とともに禁足地だとか、神聖なる場所などとして認識されていくのだが、さらに時代を下ってそこに建物が造られるようになるとこれが(一部の)神社の起源となっていく。こういう例は全国に無数に見つかるはずである。

神奈川県高座郡寒川町に相模国一之宮として名高い「寒川神社」がある。明確な創祀年代は不明とされるが、史料によっては5世紀に奉幣、8世紀に社殿建立との記録もあるようで、いずれにせよ伝統ある格式高い神社である。

(ちなみに「高座郡」というのは律令制で「郡」制がしかれたときからの由緒ある地名で、かつては現在の湘南から相模原に至るまでの広範な地域を範囲としていたが、現在は寒川町があるのみである)

この寒川神社からは丹沢山系のシンボルでもある大山(おおやま)、そして霊峰富士が望めるのだが、実は、夏至の日には大山山頂に日が沈み、そして春分・秋分の日には富士山の山頂に日が沈むのを観測できるポイントでもあるのだ。これは偶然などではありえない。明らかに必然の地として選ばれたのである。

相模国一宮・寒川神社