★植芝盛平翁の生前に記された『合気道開祖植芝盛平』にみる武田惣角。砂泊兼基著、昭和44年。

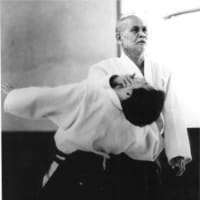

大本弾圧の嵐は大正十年の二月十二日から十月二十日の破壊工作が始まり、それが終るまでつづいたのであるが、植芝盛平はその間、武術の稽古、天王平農場の仕事をしながら、取壊された神殿や家屋の跡の整理に多忙な毎日を送っていた。そんなある日、北海道白滝に定住しているはずの武田惣角が、ヒョッコリ綾部に訪ねて来た。

盛平は師弟の礼をつくして粗末にはせずもてなした。どんな事情があったのか、盛平が惣角のために残して来た財産はどうなったのか、詳しくも話さなかったが惣角は、そのまま綾部の盛平のところに滞まることとなった。余程の事情があったらしい。

惣角が綾部に来たときは、すでにその前年に道場をつくってあったので、そこで希望者が惣角から大東流柔術を習うことにした。そんなとき盛平は代稽古をした。

惣角は約半年綾部に滞在して、またいずこへか発っていった。その時まで門弟や盛平は、稽古料のすべては惣角に直接渡していたのであるが、惣角夫妻の様子から、何とか餞別を心配してやらねばならぬと考え、盛平は、出口王仁三郎師に相談すると、事情を聞いた王仁三郎は「これはお前に貸すから・・・」といって〇〇円を出してくれたので、それをそっくり持たせて旅立たせた。勿論、滞在期間中のまかないはすべて負担し、一家中で心をこめて接待したことはいうまでもない。

大正十五年、植芝盛平は東京に出てきた。

ところがその後、その武田惣角が殆ど毎年上京しては盛平の道場へ訪ねて来るのであった。その度ごとに盛平は、あくまで恩師として厚くもてなし、滞在中の食費から遊覧費に至るまで支出して、帰るときにはかなりの餞別金を持たせるのであった。これが毎年のことで、盛平の態度は少しも変らなかったと、当時を知る人は一様に盛平の情誼の厚さに頭が下がったと語っている。

★『秘伝日本柔術』にみる武田惣角。松田隆智編、昭和53年。

その時の事情を久琢磨師範は『武芸帖(別冊第二十一号)』で、つぎのようにのべられている。

この時北海道から植芝先生の恩師と称する老人が来訪して、「諸氏は植芝守高から合気柔術を習っているそうだが、折角合気柔術を習わんとするに偽の合気では困る。自分は大東流合気柔術の宗家で武田惣角というもの。守高には若干教えたが、まだまだ未熟で他人に教えるどころではない。これから自分が直接指導して差しあげる」といって否応なしに教授を始められた。ちょうど昭和十一年十一月一日のことであった。これから早速植芝先生にこの由を報告したところ、恩師の膝下に馳せ参ずるかと思いの他、早々に大阪を引き上げてしまった。

★『合気道開祖植芝盛平伝』にみる武田惣角。植芝吉祥丸著、昭和52年。

昭和7年、大阪では久琢磨を中心に大阪朝日新聞社内に多数の熱心な門弟が参集した。昭和11年といえば、東京牛込若松町に「皇武館」道場を構え、武道界における開祖(植芝守高と号す)の実力および名声はきわめて高く、関東・関西を頻繁に往復していた頃であると記されている。

大正九年春、開祖が綾部移住を決意したむねの挨拶にいくと、出口王仁三郎師は「あんたが来ることは前からようわかっとった」とひどく喜ばれ、「わしの近侍になりなさい。(中略)あんたはな、好きなように柔術でも剣術でも鍛錬することが一番の幽斎になるはずじゃ。武の道を天職とさだめ、その道をきわめることによって大宇宙の神・幽・顕三界に自在に生きることじゃ。大東流とやらも結構だが、まだ神人一如の真の武とは思われぬ。あんたは、植芝流でいきなされ。真の武とは戈を止ましむる愛善の道のためにある。植芝流でいきなされ。大本の神さんが手伝うのやさかい。かならず一道を成すはずじゃ」ざっとそのような意味のことばで諭されたという。のちに開祖は嬉しげに語っていた。

★『合気道史跡行脚』にみる武田惣角。樋口隆成編、昭和54年。

親和体道(親英体道)創始者・井上鑑昭(いのうえ のりあき)先生の会見録。昭和53年4月30日、東京方南町のご自宅にて。先生は、本名を与一郎、号を方軒と称される。

神棚の左側上方に、出口王仁三郎師直筆の『電撃雷飛』の扁額が飾ってあった。これは重宝としてお祀りしているとのことであった。ここから、話は大本のことについて及ぶこととなる。

わしは、直接的には大東流を習っていないが、流派は知っていた。武田惣角先生とともに稽古をした。武田先生の助手になったこともある。だが、武田先生の流れは邪道じゃよ。この人の剣は受け身だ。相手を殺す。入身の実在は相手を活かすにあるので、入身に入ってこそ人を断ち切ることができるのじゃ。平法(親和体道における平法学のこと)には受け身はないのじゃ。すべて入身で世界が生成されるのじゃ。・・・決して受け身はない。すべてが入身じゃよ。これが、山、海で修行した実感じゃよ。・・・入身! 入身! 入身!。

「忠臣は二君に仕えず、と規約を制定してみても人間の転落は防ぎ得ず、(中略)自分自身の武士道、自分自身の天皇をあみだすためには、人は正しく堕ちる道を堕ちきることが必要なのだ」と坂口安吾『堕落論』にある。

大本弾圧の嵐は大正十年の二月十二日から十月二十日の破壊工作が始まり、それが終るまでつづいたのであるが、植芝盛平はその間、武術の稽古、天王平農場の仕事をしながら、取壊された神殿や家屋の跡の整理に多忙な毎日を送っていた。そんなある日、北海道白滝に定住しているはずの武田惣角が、ヒョッコリ綾部に訪ねて来た。

盛平は師弟の礼をつくして粗末にはせずもてなした。どんな事情があったのか、盛平が惣角のために残して来た財産はどうなったのか、詳しくも話さなかったが惣角は、そのまま綾部の盛平のところに滞まることとなった。余程の事情があったらしい。

惣角が綾部に来たときは、すでにその前年に道場をつくってあったので、そこで希望者が惣角から大東流柔術を習うことにした。そんなとき盛平は代稽古をした。

惣角は約半年綾部に滞在して、またいずこへか発っていった。その時まで門弟や盛平は、稽古料のすべては惣角に直接渡していたのであるが、惣角夫妻の様子から、何とか餞別を心配してやらねばならぬと考え、盛平は、出口王仁三郎師に相談すると、事情を聞いた王仁三郎は「これはお前に貸すから・・・」といって〇〇円を出してくれたので、それをそっくり持たせて旅立たせた。勿論、滞在期間中のまかないはすべて負担し、一家中で心をこめて接待したことはいうまでもない。

大正十五年、植芝盛平は東京に出てきた。

ところがその後、その武田惣角が殆ど毎年上京しては盛平の道場へ訪ねて来るのであった。その度ごとに盛平は、あくまで恩師として厚くもてなし、滞在中の食費から遊覧費に至るまで支出して、帰るときにはかなりの餞別金を持たせるのであった。これが毎年のことで、盛平の態度は少しも変らなかったと、当時を知る人は一様に盛平の情誼の厚さに頭が下がったと語っている。

★『秘伝日本柔術』にみる武田惣角。松田隆智編、昭和53年。

その時の事情を久琢磨師範は『武芸帖(別冊第二十一号)』で、つぎのようにのべられている。

この時北海道から植芝先生の恩師と称する老人が来訪して、「諸氏は植芝守高から合気柔術を習っているそうだが、折角合気柔術を習わんとするに偽の合気では困る。自分は大東流合気柔術の宗家で武田惣角というもの。守高には若干教えたが、まだまだ未熟で他人に教えるどころではない。これから自分が直接指導して差しあげる」といって否応なしに教授を始められた。ちょうど昭和十一年十一月一日のことであった。これから早速植芝先生にこの由を報告したところ、恩師の膝下に馳せ参ずるかと思いの他、早々に大阪を引き上げてしまった。

★『合気道開祖植芝盛平伝』にみる武田惣角。植芝吉祥丸著、昭和52年。

昭和7年、大阪では久琢磨を中心に大阪朝日新聞社内に多数の熱心な門弟が参集した。昭和11年といえば、東京牛込若松町に「皇武館」道場を構え、武道界における開祖(植芝守高と号す)の実力および名声はきわめて高く、関東・関西を頻繁に往復していた頃であると記されている。

大正九年春、開祖が綾部移住を決意したむねの挨拶にいくと、出口王仁三郎師は「あんたが来ることは前からようわかっとった」とひどく喜ばれ、「わしの近侍になりなさい。(中略)あんたはな、好きなように柔術でも剣術でも鍛錬することが一番の幽斎になるはずじゃ。武の道を天職とさだめ、その道をきわめることによって大宇宙の神・幽・顕三界に自在に生きることじゃ。大東流とやらも結構だが、まだ神人一如の真の武とは思われぬ。あんたは、植芝流でいきなされ。真の武とは戈を止ましむる愛善の道のためにある。植芝流でいきなされ。大本の神さんが手伝うのやさかい。かならず一道を成すはずじゃ」ざっとそのような意味のことばで諭されたという。のちに開祖は嬉しげに語っていた。

★『合気道史跡行脚』にみる武田惣角。樋口隆成編、昭和54年。

親和体道(親英体道)創始者・井上鑑昭(いのうえ のりあき)先生の会見録。昭和53年4月30日、東京方南町のご自宅にて。先生は、本名を与一郎、号を方軒と称される。

神棚の左側上方に、出口王仁三郎師直筆の『電撃雷飛』の扁額が飾ってあった。これは重宝としてお祀りしているとのことであった。ここから、話は大本のことについて及ぶこととなる。

わしは、直接的には大東流を習っていないが、流派は知っていた。武田惣角先生とともに稽古をした。武田先生の助手になったこともある。だが、武田先生の流れは邪道じゃよ。この人の剣は受け身だ。相手を殺す。入身の実在は相手を活かすにあるので、入身に入ってこそ人を断ち切ることができるのじゃ。平法(親和体道における平法学のこと)には受け身はないのじゃ。すべて入身で世界が生成されるのじゃ。・・・決して受け身はない。すべてが入身じゃよ。これが、山、海で修行した実感じゃよ。・・・入身! 入身! 入身!。

「忠臣は二君に仕えず、と規約を制定してみても人間の転落は防ぎ得ず、(中略)自分自身の武士道、自分自身の天皇をあみだすためには、人は正しく堕ちる道を堕ちきることが必要なのだ」と坂口安吾『堕落論』にある。