英語の上達はあきらめよう!?

自転車の練習は、40歳になってからでも、50歳になってからでも可能である。運動制御系の可塑性は年齢に無関係で、歳をとっても衰えることがない。一方、言語を習得するための可塑性は、年齢とともに急激に衰えることが知られている。

言葉を覚える能力は、一般に8歳までがピークだと言われる。この年齢を過ぎると、新しい言語を覚える能力は急速に低下する。「9歳の壁」と呼ばれる脳の変化だ。こうした現象が脳に備わっている理由は明らかになっていない。しかし、私たちはこれを事実として受け止めなければならない。

4~8歳までの子供は、模倣本能が旺盛で、聞いたことをそのままマネをしようとする。その結果、音声を聞き分ける能力が発達する。しかし9歳までにその能力が低下してしまう。

たとえば、5種類の母音「あいうえお」を持つ日本語を聞いて育ったらとしたら、子供はこの5つの音を聞き分けられるようになるだろう。それに順応した専門回路が脳に組み立てられるからだ。しかし、こうして組み立てらえた回路は9歳以降ほとんど変化することはない。こうなってしまってはもはや、日本語の3倍もの母音を含む英語に対処するのはとても無理な話なのである。

もし、あなたが幼い頃、日本語しか聞いてこなかったとしたら、英語力をネイティブ並みに高めようという期待はおそらく叶わないだろう。脳科学的にいうならば、それは不可能なのだ。もしあなたが「L」と「R」を聞き分けられなかったとしても、それはあなたの努力不足でも勉強不足でもない。私を含め、中学生になってから英語を習いはじめた人は手遅れなのである。

年輩の方々が「d」の発声ができず、「デズニーランド」「ビルジング」と発音しているのを聞いたことがあるだろう。滑稽に聞こえるかもしれないが、笑ってはいけない。彼らの言語能力が劣っているのではなく、幼少の頃に「d」の発音を聞いてこなかっただけなのだ。まったく同様に、私たちの脳もすでに「カタカナ英語」しか話せない仕組みになっている。もはや絶望的である。

もう一つ忘れてはならない事実がある。第二言語の習得能力は遺伝の影響が強いという点だ。一卵性双生児を用いた慎重な調査によれば、能力の70~80%は遺伝で決まっているという。残念ながら、大雑把に言えば、できる人はできる、できない人はできない、というわけだ(ちなみに、幼少時の母国語獲得力とは相関はない)。たしかに、日本に渡ってきた外国人を見ても、わずか3ヶ月で日本語がペラペラになる人もいれば、3年住んでも一向に話せない人もいる。前者は「コミュニケーションをよく取る人はやはり上達が速いね」と讃えられ、後者は「郷に入りて郷に従わないとはけしからん!日本への思い入れが足りないから日本人コミュニティに溶け込めず、日本語も上手にならないのだ」と勘違いされがちだ。習得能力は生まれながらにして非常に個人差が大きいことを忘れてはいけない。つまり、「コミュニティに溶け込めないから話せない」のでなく、「上達が遅いからスムーズに溶け込めない」という逆因果もあるわけだ。

ここで大切な点は、世間の英語テキストの多くは、英語習得の良い遺伝子を持っている人によって書かれているという事実だ。「私はこうして話せるようになった」というたぐいの経験談は「自分がどれほどよい能力を持って生まれてきたか」という自慢話を聞かされているだけで、私のように2年半もニューヨークに住んで日々努力を続けたのにもかかわらず、いまだに英会話に苦労しているに人には、ほとんど足しになる情報はない。

先ほど「認知」とは神経活動のパターンそのものであることを説明した。外の世界が何であっても、脳が適切に活動しなければ、それは認知されないのだ。英語が聞き取れないとは、まさにこれである。「La」という空気の振動が耳に届いても、残念ながら私の脳には「La」に反応する脳回路がない。しかたなく脳は「ラ」の神経は反応させる。となれば、それは私にとってその音は「ラ」以外の何者でもないだ。本当は「La」であっても、そんなことは私に関係ない。音は脳の外側にあるのではなく、脳の内側で作られるのだから。同様に「Ra」が耳に届いたとしても、それも私にとっては同じ「ラ」である。脳とはわがままだ。事実は都合良くねじ曲げられる。外界はもはや私の感知の外である。実際の世界がどうなっているのかを脳は知ることはできないのだ。

しかし、多少の望みがないわけでない。聞き分けるのは無理でも、発声の能力ならばうまく身につけられる可能性があるのだ。声は喉と舌と唇の協調した動きによって作られる。つまり運動神経だ。自転車が何歳になっても訓練次第で乗れるようになることから分かるように、運動能力の可塑性は大人になっても衰えない。

つまり理論的には、訓練によって「L」と「R」を言い分けることは可能なのである。実際に、私は「B」と「V」を言い分けることができる。研究室のアメリカ人に繰り返し聞いてもらって練習したからだ。これは日本人にとって朗報であろう。

ただし、日常生活で実際にこれを訓練することは現実的だろうか。身近にそこまで辛抱強く付き合ってくれる英米人がいるだろうか。もしあなたの身の回りにいそんな親切な友人がいればラッキーだろうが、なかなかそこまで環境が整っている人はいないだろう。

ならばCDやテープ録音を駆使してでも独学でやるさ、と思う人は志の高い方である。しかし、ここにも重要な問題点がある。

たしかにアメリカ人の友人が褒めてくれたように、私はBとVをうまく発音できているのかもしれない。にもかかわらず、私が発したBとVの音が、悲しいかな、自分にはまったく同じに聞こえる。私の脳回路はBとVを聞き分けられないのだ。

耳の不自由な方が言語の発達が遅いという事実を思い出してもらえれば分かるように、聞きとれないことを習得することは非常に困難なのである。

ジョン・レノンと結婚した小野ヨーコ、ボストンで活躍した世界的指揮者の小澤征爾、アメリカ生活の長いノーベル賞学者・利根川進。いずれも英語が堪能な方々だ。英語を使って今の地位を築き上げた、私にはまさに尊敬に値する人たちである。しかし、彼らが流暢に話す英語でさえ、実はいまだに日本語ナマりは抜けてはいない。彼らがダメだといっているのではない。それは脳科学的に言って当然だといいたいのだ。

日本語の環境で生まれ育ったのなら、日本語ナマりは一生抜けない。ましてや英語をそこそこにしか習っていない私たちがいきなり完璧な発音で話そうなんて夢のまた夢。科学的にみても望みは薄いのだ。

ここまで話せば、もうご理解いただけたことであろう。私たちに残された道はただ一つしかない。そう、開き直ることだ。

べつにカタカナ英語だっていいじゃないか。理想を求めることは潔くあきらめよう。

どうせ、私たちには発音するための脳回路がないのだから。

少なくとも私は、こう決めた瞬間、肩の荷が降りたように気分が楽になった。

最新の画像[もっと見る]

-

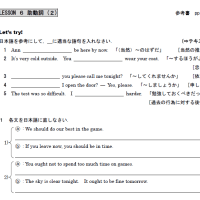

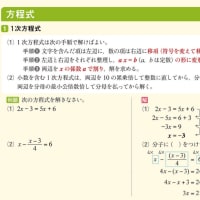

英検2・3級に必要な英文法・語法の宿題プリント(さくら教育研究所)

12時間前

英検2・3級に必要な英文法・語法の宿題プリント(さくら教育研究所)

12時間前

-

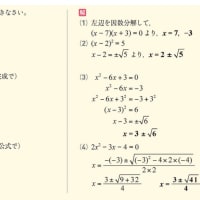

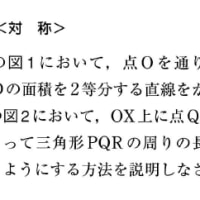

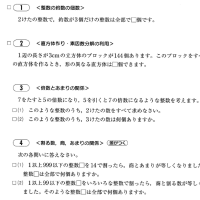

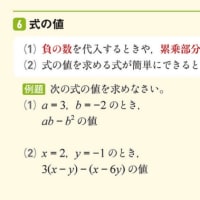

中学数学の重要ポイント解説 4(さくら教育研究所)

12時間前

中学数学の重要ポイント解説 4(さくら教育研究所)

12時間前

-

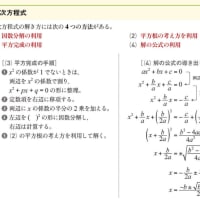

中学数学の重要ポイント解説 4(さくら教育研究所)

12時間前

中学数学の重要ポイント解説 4(さくら教育研究所)

12時間前

-

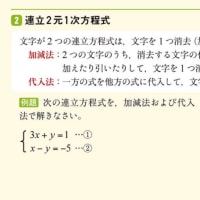

中学数学の重要ポイント解説 4(さくら教育研究所)

12時間前

中学数学の重要ポイント解説 4(さくら教育研究所)

12時間前

-

中学数学の重要ポイント解説 4(さくら教育研究所)

12時間前

中学数学の重要ポイント解説 4(さくら教育研究所)

12時間前

-

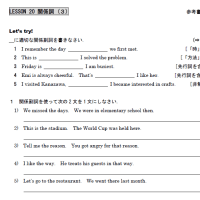

英検2・3級に必要な英文法・語法の宿題プリント(さくら教育研究所)

1日前

英検2・3級に必要な英文法・語法の宿題プリント(さくら教育研究所)

1日前

-

中学受験の算数:図形問題 激熱・演習講座を絶賛開講中!(怒涛のトレーニング)(さくら教育研究所)

2日前

中学受験の算数:図形問題 激熱・演習講座を絶賛開講中!(怒涛のトレーニング)(さくら教育研究所)

2日前

-

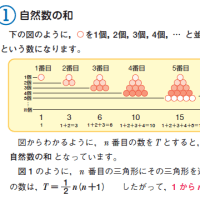

自然数の和(さくら教育研究所)

6日前

自然数の和(さくら教育研究所)

6日前

-

中学受験の算数:文章題 激熱・演習講座を絶賛開講中!(怒涛のトレーニング)(さくら教育研究所)

1週間前

中学受験の算数:文章題 激熱・演習講座を絶賛開講中!(怒涛のトレーニング)(さくら教育研究所)

1週間前

-

中学数学の重要ポイント解説 1(さくら教育研究所)

1週間前

中学数学の重要ポイント解説 1(さくら教育研究所)

1週間前