1.

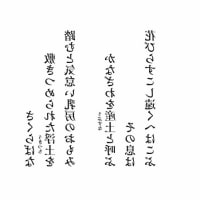

ドイツの腐刻画でみた或る風景が いま彼の眼前にある それは

黄昏から夜に入ってゆく古代都市の俯瞰図のようでもあり あるい

は深夜から未明に導かれてゆく近代の懸崖を模した写実画のごとく

にも想われた

この男 つまり私が語りはじめた彼は 若年にして父を殺した

その秋 母親は美しく発狂した

田村隆一と言えば、或る者はこの短い詩の深い谿谷の片岸のいずれかに手を掛け奈落の底へ落ちることを恐怖しながらもそれを願うアンビバレントな感情に目眩を覚えるであろう。

空から小鳥が墜ちてくる

誰もいない所で射殺された一羽の小鳥のために

野はある

窓から叫びが聴えてくる

誰もいない部屋で射殺されたひとつの叫びのために

世界はある

空は小鳥のためにあり 小鳥は空からしか墜ちてこない

窓は叫びのためにあり 叫びは窓からしか聴えてこない

また或る者はこの落下する小鳥の死から敷衍された「物」の峻厳な死に戦く。

全世界の人間が死の論証を求めている しかし誰一人とし

て死を目撃したものはいないのだ ついに人間は幻影にすぎ

ず 現実とはかかるものの最大公約数なのかもしれん 人間

にとってかわって逆に全事物が問いはじめる 生について

その存在について それが一個の椅子から発せられたにして

も俺は恐れねばならぬ 現実とはかかるものの最小公倍数な

のかもしれん ところで人間の運命に憂愁を感じ得ぬものが

どうしてこの動乱の世界に生身を賭けることができるだろう

か ときに天才も現われたが虚無を一層精緻なものとしただ

けであった 自明なるものも白昼の渦動を深めただけであっ

た

彼はなにやら語りかけようとしたのかもしれない だが

私は事実についてのみ書いておこう はじめに膝から折れる

ように地について彼は倒れた 駈けよってきた人たちのなか

でちょうど私くらいの年ごろの青年が思わずこんな具合に呟

いた「美しい顔だ それに悪いことに世界を花のごとく信じて

いる!」

もしくは、この最後の一文の美しき大どんでん返しに恐怖するであろう。

前回は吉岡実を採り上げたが、筆者が現代詩の魅力を教わったのが吉岡であるとすれば、田村隆一は私がこれまで出逢った現代詩の中でも最高の詩を数多くつくった詩人である。たまたまそのように好きな詩を数多く書き残した詩人に出逢うと全詩集(全集)を買うが、全集をこれまでに買った数少ない詩人の一人が田村隆一である。密かにタムリューと呼んで私淑している。

一篇の詩が生れるためには、

われわれは殺さなければならない

多くのものを殺さなければならない

多くの愛するものを射殺し、暗殺し、毒殺するのだ

見よ、

四千の日と夜の空から

一羽の小鳥のふるえる舌がほしいばかりに、

四千の夜の沈黙と四千の日の逆光線を

われわれは射殺した

(中略)

一篇の詩を生むためには、

われわれはいとしいものを殺さなければならない

これは死者を甦らせるただひとつの道であり、

われわれはその道を行かなければならない

このダンディーなメタポエムもマッチョそのもの。詩は全てのものを殺戮し尽くして生まれる。そのくらいの覚悟なくして詩は書けない。覚悟の問題、か。

田村隆一の代表詩集として、第一詩集『四千の日と夜』、第二詩集『言葉のない世界』を挙げる人は多いだろうし、筆者も一つ挙げるなら、『四千の日と夜』。上記の詩も全てここから採った。『現代詩読本 田村隆一』(思潮社)での北川透、三浦雅士、佐々木幹郎の討議で、田村の初期の仕事は評価しつつも中期、晩期にかけての詩作についてはポジティヴとは言えない言及がなされている。その点、一般の鑑賞者は至って気楽で、その作家の生涯を俯瞰し評価する必要はなく、その作品がその作家のいつ書かれたのかを勘案して鑑賞する必要もない。ベートーヴェンの「第九」が「運命」より先に書かれようが後に書かれようが、そんなことに頓着する必要はない。テクスト論に沿って言えば、作家から離れ、書かれた背景から離れ、純粋に作品のみを鑑賞すべきであって、連作でない限り、他作品を勘案する必要もないし、またすべきでもない。つまり、我々は、田村の上記の個々の詩作品を、一歩譲って、『四千の日と夜』という詩集合体を鑑賞すればよいのであり、それが彼にとって処女詩集であるか、遺詩集であるかに左右される必要もない。という至極お気楽な態度で今回鑑賞する。

田村隆一なかりせば現代詩は全く別物になっていたであろうし、現代詩がより扁平なものにはなっていたであろう。彼の卓抜さを平出隆は「断崖の変容について」(文庫版『腐敗性物質』収録)で「観念から実在までの両極をつらぬく「言葉の垂直軸の発見」と大きな仕事」と評している。しかし、田村隆一の好きな人間が何故彼の詩に惹かれるかと言えば、そこではあるまい。

上記の作品を引用したのは、無論、その魅力に筆者自身が魅了され、その詩に舌を巻いたからである。これらの作品の第一印象はまさしく、かっこいい、超クール。ハードボイルドを詩にしたらこうなった、的な。田村はエリオットから多くの影響を受けたというが、エリオットの、「四月は一番残酷な月だ」、で始まる「死者の埋葬」(『荒地』収録)よりも格段にクールである。どこをクールに感じるのであろうか。

自撰詩集『腐敗性物質』(1997年、講談社文芸文庫版)では、『四千の日と夜』(1956)、『言葉のない世界』(1962)、『腐敗性物質』(1966、全詩集『田村隆一詩集』の第三分冊)、第三詩集『緑の思想』(1967)の初期詩集に加えて、それ以外からは中期の『奴隷の歓び』(1984)が収録されているのみ。自撰詩集『腐敗性物質』が立風書房から刊行された1971年時点で、それ以前の詩集としては『緑の思想』までであったとはいうものの、1997年版の文庫化に当たっての改訂でも、それに加えられたのが『奴隷の歓び』だけというのは、著者の初期の詩(集)に対する偏愛ぶりが見て取れる。自分の愛する自作が最初期に生まれ様が晩年に生まれ様が、それにより多少の幸不幸はあっても、自分にとってどこに出しても恥ずかしくない自信作をもつ作家は幸せである。

2.

語と語との断絶が紡ぎ出すものが詩であるならば、また文と文との断絶が織りなすものが詩であるならば、さらに連と連との断絶に跨がる跳ね橋が詩であるならば、「美しき懸崖」と称されるべきこれらの語、文、連、の断絶を屹立させ、読者を眩惑させる田村の上記の作品は紛うことなき詩である。

ぼくは詩が行分けであるためには、一行と一行の間のブランクが深い谷間になっていないといけないと思うんです。それを辛うじて読む日とはとび超えるか、眼をつぶって途中で落ちるか、這いあがるか、そういういい詩が書きたいと思う。

詩の行分けには、そこで行分けするだけの強い理由(深い谷間)がなければならない、と田村は言う。

一方、俳句は一行棒書きが基本である。であるが、その自明が自明でないと知らしめたのが高柳重信、その人であった。

身をそらす虹の

絶顚

処刑台

*

冷凍魚

おもはずも跳ね

ひび割れたり

*

船焼き捨てし

船長は

泳ぐかな

多行形式俳句としての処女句集『蕗子』では、重信は多行であることの必然性に拘って俳句を詠んでいる。

多行形式俳句を俳句とは認めない守旧派俳人は多い。彼らは俳句の要件をごくごく狭く捉えている。虚子が定義した「有季定型」。当然、多行形式など考えもできないだろう。それでも、重信の存命中はまだ多行形式俳句の存在感はあり、朝日文庫の「現代俳句の世界」にも高柳重信の俳句が収録された。彼の死後は、前衛俳句は大きな精神的支柱を失い、多行形式俳句だけでなく前衛俳句が崩壊への坂道を転がり始めた。斯くして俳壇は何事もなかったように先祖帰りし、日日是好日、的なテンプレ俳句を垂れ流している(=量産している)。

多行形式俳句に対して、行分けすることの必然性を問う声が俳壇内で喧しいが、多行形式俳句の書き手は相当の覚悟で行を分けている。どこで行を分けるのかに関して。視覚的な効果も含めて。それは自由詩よりも多くの覚悟をもって。

確かに、多行形式俳句が出現したことで一行棒書き俳句の自明性が薄らいだとは雖ども、つなげて書くことと分けることを比べれば、前者がより自然に添うていることは自明である。多行形式俳句に、より積極的な説明責任が存在する所以だ。

しかし。自由詩においてこの関係は逆転している。行分けの自由詩がデフォルトであって、散文詩はわざわざ「散文詩」と呼ばれる。散文詩にその形式において説明責任が存在するかのごとくだ。しかし、勿論、そんな責任は散文詩にはない。

ある詩形式に特別の名称がつけられたら、いちいち、なぜその形式を選んだのかを作者が説明する義務を負うなどという馬鹿げた話はない。それは多行形式俳句でも同じである。多行形式俳句作家にもそれを選び取った、その説明責任があろうはずもない。

詩人は詩想に応じて行分け詩を書き、散文詩を書く。至極、当たり前のことだ。しかし重信は、自ら創作した多行形式俳句を墨守し、縛われていた。一行棒書き俳句を書く時には山川蝉男の別名を敢えて使用した。重信だけではない。現在も細々と続く多行形式俳句の書き手はいるが、彼らは多行形式俳句と心中するくらいの覚悟でやっているように見受けられる。

器があって、盛る料理が決まるのか。料理があって、盛る器を決めるのか。筆者は後者でありたい。作曲家が楽想に応じて、ピアノソナタや交響曲にそれを落とし込むように。筆者は多行形式俳句の形式を大いに認める者であるが、それに拘泥したくないし、一行棒書き俳句だけに拘泥する気もさらさらない。形式に縛られることの主客転倒を好まない。筆者は詩想に応じて、俳句や自由詩にそれらを落とし込んでいる。

3.

一夜(ひとよ)

二夜(ふたよ)と

三笠(みかさ)やさしき

魂(たま)しづめ

峯風(みねかぜ)

絶景(ぜつけい)

十六夜(いざよひ)

秘曲(ひきよく)・百済琴(くだらごと)

重信はその晩年、心地よく形式に縛られ、形式に殉教して俳句を書き進めていった。他愛もないと言える言葉遊びもあり、しかしそこには多行形式俳句ならではの味わいもある。一行棒書き俳句では出ない言葉遊びの見せ方が。

まっ赤に燃えながら

伊豆半島の天城にむかって落下する

秋のおわりの夕陽が肉眼で見たかったら

鎌倉の由比ケ浜に出てみるがいい

秋と冬の微妙な接点

あの落下速度とともに相模の海の色が

多彩に変化する

その世界を眺めたら

どんな人だって天動説を信じるだろう

天動説の世界で呼吸すれば

だれだって詩人になれるだろう

遺伝子と電子工学に支配されている人間は

物にすぎない

単なる記号にすぎない

人間がいなくなる不思議な世界

この世界に抵抗しようとするなら

インターネットのハッカーになるよりほかにない

むろん

ハッカーは地動説の人でなければならない

日没

一瞬のうちに「わが天動説」は消滅し

赤ワインとマカロニの世界に

ぼくは帰って行く それにしても

牡蠣のグラタンはおいしいよ

単行遺詩集『帰ってきた旅人』掲載。

自分で述べているように、田村はもともとは抒情趣味な詩を好まなかったが、中期以降は饒舌になりエンターテイメント性を強めている。これまでの自作をパロって大円団を観客と楽しむサーカスの団長さながらと云った風情。筆者はこれも積極的に好きだ。人はその晩年には円熟と呼ばれる現象を迎える。読み手も作者とともにその円熟さ(円熟の内容は人様々だろうが)を楽しめばよい。

4.

魂は形式

魂が形式ならば

蒼ざめてふるえているものはなにか

地にががみ耳をおおい

眼をとじてふるえているものはなにか

われら「時」のなかにいて

時間から遁れられない物質

われら変質者のごとく

都市のあらゆる窓から侵入して

しかも窓の外にたたずむもの

われら独裁者のごとく

感覚の王国を支配するゴキブリのひげ

(中略)

すべてのものは落下する

われら

ふるえるものすべては高所恐怖症

一篇の詩を読むだけで

はげしい目まいに襲われるものはいないか

一篇の詩を書こうとするだけで

眼下に沈む世界におびえるものはいないか

どんな神経質な天使にだって

この加速度は気持ちがいいにきまっている

(中略)

はげしく回転する車輪の軸

その熱性の中心

おお その性的遠心力によって

ふるえるものはすべては秋のなかに

秋の光りのなかに

魂の色のなかに

われら盲いたるものすべては

落下する

「落下」のイメージが心地よくリフレインされる印象的な詩。落下こそが、死への恐怖と快感のアンビバレントのアイコンである。田村隆一はこの落下の王国の主宰者として、読者を快楽の奈落へと突き落とし、そして読者も喜んで今日も奈落へ突き落とされる。

*『落下の王国』はオススメの映画。

*引用ルビは媒体の性質上やむを得ず括弧表記となっております。ご了承ください。

ドイツの腐刻画でみた或る風景が いま彼の眼前にある それは

黄昏から夜に入ってゆく古代都市の俯瞰図のようでもあり あるい

は深夜から未明に導かれてゆく近代の懸崖を模した写実画のごとく

にも想われた

この男 つまり私が語りはじめた彼は 若年にして父を殺した

その秋 母親は美しく発狂した

「腐刻画」

田村隆一と言えば、或る者はこの短い詩の深い谿谷の片岸のいずれかに手を掛け奈落の底へ落ちることを恐怖しながらもそれを願うアンビバレントな感情に目眩を覚えるであろう。

空から小鳥が墜ちてくる

誰もいない所で射殺された一羽の小鳥のために

野はある

窓から叫びが聴えてくる

誰もいない部屋で射殺されたひとつの叫びのために

世界はある

空は小鳥のためにあり 小鳥は空からしか墜ちてこない

窓は叫びのためにあり 叫びは窓からしか聴えてこない

「幻を見る人」より

また或る者はこの落下する小鳥の死から敷衍された「物」の峻厳な死に戦く。

全世界の人間が死の論証を求めている しかし誰一人とし

て死を目撃したものはいないのだ ついに人間は幻影にすぎ

ず 現実とはかかるものの最大公約数なのかもしれん 人間

にとってかわって逆に全事物が問いはじめる 生について

その存在について それが一個の椅子から発せられたにして

も俺は恐れねばならぬ 現実とはかかるものの最小公倍数な

のかもしれん ところで人間の運命に憂愁を感じ得ぬものが

どうしてこの動乱の世界に生身を賭けることができるだろう

か ときに天才も現われたが虚無を一層精緻なものとしただ

けであった 自明なるものも白昼の渦動を深めただけであっ

た

彼はなにやら語りかけようとしたのかもしれない だが

私は事実についてのみ書いておこう はじめに膝から折れる

ように地について彼は倒れた 駈けよってきた人たちのなか

でちょうど私くらいの年ごろの青年が思わずこんな具合に呟

いた「美しい顔だ それに悪いことに世界を花のごとく信じて

いる!」

「沈める寺」

もしくは、この最後の一文の美しき大どんでん返しに恐怖するであろう。

前回は吉岡実を採り上げたが、筆者が現代詩の魅力を教わったのが吉岡であるとすれば、田村隆一は私がこれまで出逢った現代詩の中でも最高の詩を数多くつくった詩人である。たまたまそのように好きな詩を数多く書き残した詩人に出逢うと全詩集(全集)を買うが、全集をこれまでに買った数少ない詩人の一人が田村隆一である。密かにタムリューと呼んで私淑している。

一篇の詩が生れるためには、

われわれは殺さなければならない

多くのものを殺さなければならない

多くの愛するものを射殺し、暗殺し、毒殺するのだ

見よ、

四千の日と夜の空から

一羽の小鳥のふるえる舌がほしいばかりに、

四千の夜の沈黙と四千の日の逆光線を

われわれは射殺した

(中略)

一篇の詩を生むためには、

われわれはいとしいものを殺さなければならない

これは死者を甦らせるただひとつの道であり、

われわれはその道を行かなければならない

「四千の日と夜」

このダンディーなメタポエムもマッチョそのもの。詩は全てのものを殺戮し尽くして生まれる。そのくらいの覚悟なくして詩は書けない。覚悟の問題、か。

田村隆一の代表詩集として、第一詩集『四千の日と夜』、第二詩集『言葉のない世界』を挙げる人は多いだろうし、筆者も一つ挙げるなら、『四千の日と夜』。上記の詩も全てここから採った。『現代詩読本 田村隆一』(思潮社)での北川透、三浦雅士、佐々木幹郎の討議で、田村の初期の仕事は評価しつつも中期、晩期にかけての詩作についてはポジティヴとは言えない言及がなされている。その点、一般の鑑賞者は至って気楽で、その作家の生涯を俯瞰し評価する必要はなく、その作品がその作家のいつ書かれたのかを勘案して鑑賞する必要もない。ベートーヴェンの「第九」が「運命」より先に書かれようが後に書かれようが、そんなことに頓着する必要はない。テクスト論に沿って言えば、作家から離れ、書かれた背景から離れ、純粋に作品のみを鑑賞すべきであって、連作でない限り、他作品を勘案する必要もないし、またすべきでもない。つまり、我々は、田村の上記の個々の詩作品を、一歩譲って、『四千の日と夜』という詩集合体を鑑賞すればよいのであり、それが彼にとって処女詩集であるか、遺詩集であるかに左右される必要もない。という至極お気楽な態度で今回鑑賞する。

田村隆一なかりせば現代詩は全く別物になっていたであろうし、現代詩がより扁平なものにはなっていたであろう。彼の卓抜さを平出隆は「断崖の変容について」(文庫版『腐敗性物質』収録)で「観念から実在までの両極をつらぬく「言葉の垂直軸の発見」と大きな仕事」と評している。しかし、田村隆一の好きな人間が何故彼の詩に惹かれるかと言えば、そこではあるまい。

上記の作品を引用したのは、無論、その魅力に筆者自身が魅了され、その詩に舌を巻いたからである。これらの作品の第一印象はまさしく、かっこいい、超クール。ハードボイルドを詩にしたらこうなった、的な。田村はエリオットから多くの影響を受けたというが、エリオットの、「四月は一番残酷な月だ」、で始まる「死者の埋葬」(『荒地』収録)よりも格段にクールである。どこをクールに感じるのであろうか。

自撰詩集『腐敗性物質』(1997年、講談社文芸文庫版)では、『四千の日と夜』(1956)、『言葉のない世界』(1962)、『腐敗性物質』(1966、全詩集『田村隆一詩集』の第三分冊)、第三詩集『緑の思想』(1967)の初期詩集に加えて、それ以外からは中期の『奴隷の歓び』(1984)が収録されているのみ。自撰詩集『腐敗性物質』が立風書房から刊行された1971年時点で、それ以前の詩集としては『緑の思想』までであったとはいうものの、1997年版の文庫化に当たっての改訂でも、それに加えられたのが『奴隷の歓び』だけというのは、著者の初期の詩(集)に対する偏愛ぶりが見て取れる。自分の愛する自作が最初期に生まれ様が晩年に生まれ様が、それにより多少の幸不幸はあっても、自分にとってどこに出しても恥ずかしくない自信作をもつ作家は幸せである。

2.

語と語との断絶が紡ぎ出すものが詩であるならば、また文と文との断絶が織りなすものが詩であるならば、さらに連と連との断絶に跨がる跳ね橋が詩であるならば、「美しき懸崖」と称されるべきこれらの語、文、連、の断絶を屹立させ、読者を眩惑させる田村の上記の作品は紛うことなき詩である。

ぼくは詩が行分けであるためには、一行と一行の間のブランクが深い谷間になっていないといけないと思うんです。それを辛うじて読む日とはとび超えるか、眼をつぶって途中で落ちるか、這いあがるか、そういういい詩が書きたいと思う。

「恐怖・不安・ユーモア」

詩の行分けには、そこで行分けするだけの強い理由(深い谷間)がなければならない、と田村は言う。

一方、俳句は一行棒書きが基本である。であるが、その自明が自明でないと知らしめたのが高柳重信、その人であった。

身をそらす虹の

絶顚

処刑台

重信『蕗子』

*

冷凍魚

おもはずも跳ね

ひび割れたり

重信『蕗子』

*

船焼き捨てし

船長は

泳ぐかな

重信『蕗子』

多行形式俳句としての処女句集『蕗子』では、重信は多行であることの必然性に拘って俳句を詠んでいる。

多行形式俳句を俳句とは認めない守旧派俳人は多い。彼らは俳句の要件をごくごく狭く捉えている。虚子が定義した「有季定型」。当然、多行形式など考えもできないだろう。それでも、重信の存命中はまだ多行形式俳句の存在感はあり、朝日文庫の「現代俳句の世界」にも高柳重信の俳句が収録された。彼の死後は、前衛俳句は大きな精神的支柱を失い、多行形式俳句だけでなく前衛俳句が崩壊への坂道を転がり始めた。斯くして俳壇は何事もなかったように先祖帰りし、日日是好日、的なテンプレ俳句を垂れ流している(=量産している)。

多行形式俳句に対して、行分けすることの必然性を問う声が俳壇内で喧しいが、多行形式俳句の書き手は相当の覚悟で行を分けている。どこで行を分けるのかに関して。視覚的な効果も含めて。それは自由詩よりも多くの覚悟をもって。

確かに、多行形式俳句が出現したことで一行棒書き俳句の自明性が薄らいだとは雖ども、つなげて書くことと分けることを比べれば、前者がより自然に添うていることは自明である。多行形式俳句に、より積極的な説明責任が存在する所以だ。

しかし。自由詩においてこの関係は逆転している。行分けの自由詩がデフォルトであって、散文詩はわざわざ「散文詩」と呼ばれる。散文詩にその形式において説明責任が存在するかのごとくだ。しかし、勿論、そんな責任は散文詩にはない。

ある詩形式に特別の名称がつけられたら、いちいち、なぜその形式を選んだのかを作者が説明する義務を負うなどという馬鹿げた話はない。それは多行形式俳句でも同じである。多行形式俳句作家にもそれを選び取った、その説明責任があろうはずもない。

詩人は詩想に応じて行分け詩を書き、散文詩を書く。至極、当たり前のことだ。しかし重信は、自ら創作した多行形式俳句を墨守し、縛われていた。一行棒書き俳句を書く時には山川蝉男の別名を敢えて使用した。重信だけではない。現在も細々と続く多行形式俳句の書き手はいるが、彼らは多行形式俳句と心中するくらいの覚悟でやっているように見受けられる。

器があって、盛る料理が決まるのか。料理があって、盛る器を決めるのか。筆者は後者でありたい。作曲家が楽想に応じて、ピアノソナタや交響曲にそれを落とし込むように。筆者は多行形式俳句の形式を大いに認める者であるが、それに拘泥したくないし、一行棒書き俳句だけに拘泥する気もさらさらない。形式に縛られることの主客転倒を好まない。筆者は詩想に応じて、俳句や自由詩にそれらを落とし込んでいる。

3.

一夜(ひとよ)

二夜(ふたよ)と

三笠(みかさ)やさしき

魂(たま)しづめ

『日本海軍』

峯風(みねかぜ)

絶景(ぜつけい)

十六夜(いざよひ)

秘曲(ひきよく)・百済琴(くだらごと)

『日本海軍・補遺』

重信はその晩年、心地よく形式に縛られ、形式に殉教して俳句を書き進めていった。他愛もないと言える言葉遊びもあり、しかしそこには多行形式俳句ならではの味わいもある。一行棒書き俳句では出ない言葉遊びの見せ方が。

まっ赤に燃えながら

伊豆半島の天城にむかって落下する

秋のおわりの夕陽が肉眼で見たかったら

鎌倉の由比ケ浜に出てみるがいい

秋と冬の微妙な接点

あの落下速度とともに相模の海の色が

多彩に変化する

その世界を眺めたら

どんな人だって天動説を信じるだろう

天動説の世界で呼吸すれば

だれだって詩人になれるだろう

遺伝子と電子工学に支配されている人間は

物にすぎない

単なる記号にすぎない

人間がいなくなる不思議な世界

この世界に抵抗しようとするなら

インターネットのハッカーになるよりほかにない

むろん

ハッカーは地動説の人でなければならない

日没

一瞬のうちに「わが天動説」は消滅し

赤ワインとマカロニの世界に

ぼくは帰って行く それにしても

牡蠣のグラタンはおいしいよ

「牡蠣」

単行遺詩集『帰ってきた旅人』掲載。

自分で述べているように、田村はもともとは抒情趣味な詩を好まなかったが、中期以降は饒舌になりエンターテイメント性を強めている。これまでの自作をパロって大円団を観客と楽しむサーカスの団長さながらと云った風情。筆者はこれも積極的に好きだ。人はその晩年には円熟と呼ばれる現象を迎える。読み手も作者とともにその円熟さ(円熟の内容は人様々だろうが)を楽しめばよい。

4.

魂は形式

魂が形式ならば

蒼ざめてふるえているものはなにか

地にががみ耳をおおい

眼をとじてふるえているものはなにか

われら「時」のなかにいて

時間から遁れられない物質

われら変質者のごとく

都市のあらゆる窓から侵入して

しかも窓の外にたたずむもの

われら独裁者のごとく

感覚の王国を支配するゴキブリのひげ

(中略)

すべてのものは落下する

われら

ふるえるものすべては高所恐怖症

一篇の詩を読むだけで

はげしい目まいに襲われるものはいないか

一篇の詩を書こうとするだけで

眼下に沈む世界におびえるものはいないか

どんな神経質な天使にだって

この加速度は気持ちがいいにきまっている

(中略)

はげしく回転する車輪の軸

その熱性の中心

おお その性的遠心力によって

ふるえるものはすべては秋のなかに

秋の光りのなかに

魂の色のなかに

われら盲いたるものすべては

落下する

「四千の日と夜」

「落下」のイメージが心地よくリフレインされる印象的な詩。落下こそが、死への恐怖と快感のアンビバレントのアイコンである。田村隆一はこの落下の王国の主宰者として、読者を快楽の奈落へと突き落とし、そして読者も喜んで今日も奈落へ突き落とされる。

*『落下の王国』はオススメの映画。

*引用ルビは媒体の性質上やむを得ず括弧表記となっております。ご了承ください。