江戸時代の高級料亭といえば、浅草新鳥越の「八百善」。この店

ではいろんな逸話と伝説で彩られた名店である。

「八百善」は屋号のとおり元は八百屋で、4代目の八百屋善四郎

(1786~1839)が当主時に料理茶屋を開業。そこで創意と工夫に富ん

だ料理と宣伝力で、食通を唸らせる老舗に育て上げている。

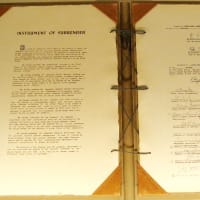

「江戸流行料理通」は善四郎が著した料理書で、八百善で振る舞

われた料理のメニューとレシピが惜しげもなく記されており、初編

から4編まであり、文政5年(1822)から天保6年(1835)にかけて出

版された。

八百善にとって料理書の出版は、店の広告宣伝に大いに役立つ。

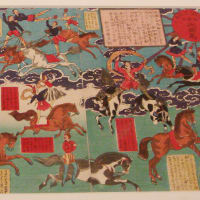

大田南保や亀田鵬斎など当代一流の文人が寄せた序文に、谷文晁や

葛飾北斎など著名画家による挿絵も効果を高めている。

本膳、会席、精進の料理が季節ごとの献立、膾、汁、平など一品

ごとの食材や料理名も記されている。また、善四郎は“その機にのぞ

み、変に応じて、趣向品々あり“と客の要望次第で趣向を懲らせるこ

とが書き添えてある。

八百善で出された蒲鉾は次のとおり。鯛、鰹味噌、甘鯛、鱚、鮭、

鰆、鱈、平目、生貝、雲丹、玉子黄身、烏賊、濃茶、朝日、春山な

どの蒲鉾。

(国立公文書館:千代田区北の丸公園3-2)

ではいろんな逸話と伝説で彩られた名店である。

「八百善」は屋号のとおり元は八百屋で、4代目の八百屋善四郎

(1786~1839)が当主時に料理茶屋を開業。そこで創意と工夫に富ん

だ料理と宣伝力で、食通を唸らせる老舗に育て上げている。

「江戸流行料理通」は善四郎が著した料理書で、八百善で振る舞

われた料理のメニューとレシピが惜しげもなく記されており、初編

から4編まであり、文政5年(1822)から天保6年(1835)にかけて出

版された。

八百善にとって料理書の出版は、店の広告宣伝に大いに役立つ。

大田南保や亀田鵬斎など当代一流の文人が寄せた序文に、谷文晁や

葛飾北斎など著名画家による挿絵も効果を高めている。

本膳、会席、精進の料理が季節ごとの献立、膾、汁、平など一品

ごとの食材や料理名も記されている。また、善四郎は“その機にのぞ

み、変に応じて、趣向品々あり“と客の要望次第で趣向を懲らせるこ

とが書き添えてある。

八百善で出された蒲鉾は次のとおり。鯛、鰹味噌、甘鯛、鱚、鮭、

鰆、鱈、平目、生貝、雲丹、玉子黄身、烏賊、濃茶、朝日、春山な

どの蒲鉾。

(国立公文書館:千代田区北の丸公園3-2)