③石橋山以降の北条父子の行動が不自然。

予定ではもっと先に書くつもりでしたが、今日書くことにします。

まず、吾妻鏡での北条父子の行動を追いかけて見ましょう。

八月二十三日条

石橋山の合戦開始、北条父子は頼朝の側にいる

八月二十四日条

頼朝逃走する

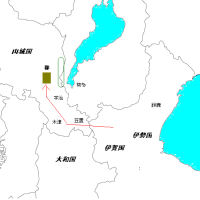

北条父子はぐれる、その後時政・義時は箱根湯坂を通って甲斐へ行こうとする

嫡子北条宗時討ち取られる

時政箱根山行実を連れて頼朝が隠れていた椙山の陣へ現れる

八月二十五日条

頼朝らは箱根宮を出て真鶴を目指す

「北条殿」は事の由を源氏の人々に知らせるために甲斐へ向かうが、

途中で(?)思い直して安房へ行く決心をする

八月二十七日条

北条時政・義時、岡崎義実、近藤七国平、安房に向けて出発

(頼朝らは翌日安房へ向かう)

九月一日条

頼朝が上総介広常の元に向かうかどうかを「北条殿」らに相談

九月八日条

「北条殿」甲斐国へ使節として頼朝の元より派遣させる

九月十五日条

信濃を平定して甲斐に戻った甲斐源氏の元に「北条殿」到着

十月十三日条

甲斐源氏とともに駿河へ侵攻

となっています。

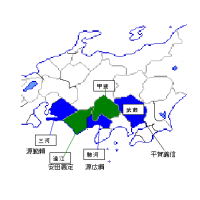

この「吾妻鏡」の記載に従うと

北条殿は石橋山の混戦の中一時頼朝と離れる時間もありますが

最終的には一緒に安房に渡り

頼朝の「使者」として甲斐源氏の元に派遣されたことになります。

しかしそれ以前の記事に

石橋山敗戦後の混乱の中北条時政が甲斐へ行こうとしたという記載が

八月二十四日条、二十五日条にあります。(二十七日には安房へ向けで船出)

実際に時政が甲斐へ行ったとしたら

残党狩りの激しい中、二日間で箱根→甲斐→湯河原

というハイスピードで甲斐へ行って戻ってきたかのような不自然な行動ともとれる記載があります。

ただし、この場合は甲斐へ行こうとしたが実際には行けなかったと

解釈することも可能かもしれません。

しかしながら、石橋山敗戦の混乱中の二十四日、二十五日に両方に「甲斐」という単語が

やたら出てくるのは何かひっかかるものがあります。

さて、「吾妻鏡」のほかに石橋山後の北条父子の行動を記したものに

「延慶本平家物語」と「源平闘諍録」があります。

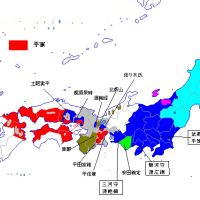

「延慶本平家物語」では

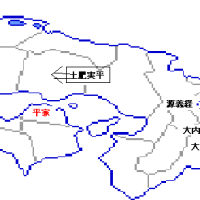

北条父子は石橋山で敗れた後山伝いに甲斐へ逃れます。

どこへも寄らず、頼朝と再会もしません。

そして、そのまま甲斐の人々と面会をします。

「源平闘諍録」においては

下総の千田親正を討つかどうかの詮議をする際に「北条四郎」が

発言している記載があります。

さて、まず北条時政が安房へ行ったのかどうかに関してですが

「源平闘諍記」を信じれば安房に行き、頼朝とともに房総を北上していたことになります。

しかし、「源平闘諍録」には北条時政が甲斐へ行った記載はありません。

「吾妻鏡」以外のの史料を二つ読むと

まず、北条父子が「安房へ本当に渡ったのかどうか」という点と

「甲斐へ行ったのか」という点が食い違います。

さて、この先は「吾妻鏡」と「延慶本平家物語」との差について考えてみたいと思います。

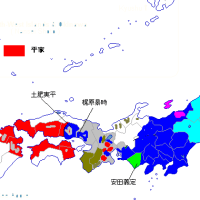

この二点は

北条父子が「甲斐」へ向かったということは共通しています。

異なる点は

北条父子が石橋山から直接甲斐へ向かったのか

一旦安房へ行ってから甲斐へ行ったのかということが問題になると思います。

このあたりに関しては「延慶本以前の平家物語」が「吾妻鏡」と「延慶本平家物語」の

元ネタになっていると考えてもよいのではと思います。

つまり、「吾妻鏡」の編者が

「北条父子は甲斐へ行った」という前提で筆をとっていると思われます。

そのように考えると「吾妻鏡」の編者の意図が見えてくるような気がします。

北条時政・義時は石橋山に敗れた後、頼朝とは会わないで直接甲斐へ向かったのが

「元ネタ」であったのではないのかと思います。

(あくまでも元ネタです。その元ネタが正確なものかどうかの判断は難しいところだと思います。)

しかし、それでは北条父子の立場が悪いものになります。

「吾妻鏡」は義仲も甲斐源氏も頼朝の意志によって挙兵したかのように書く傾向にありますが

その後の彼らの動向を見てみると決してそうではなく

木曽義仲も甲斐源氏も頼朝からは独立した一つの反平家勢力であることがわかります。

そして、「元ネタ」に北条父子は頼朝が一番大変だった時期に

吾妻鏡にとって「幕府設立の一番の功労者」でなければならない

北条時政が「甲斐源氏」の元に身を寄せていたと記載されていたならば

「吾妻鏡」編纂者からみればそれは非常にマズイ事態だったのではないのかと

思います。

そのような事情から、「吾妻鏡」における時政は

石橋山敗戦の苦難の中にある頼朝を助け共に安房に渡り

「頼朝の意向を伝える使者」として

頼朝が多少の勢力を得た後で威儀を正して「甲斐源氏」の元に

赴いたことにしなければならなかったのではないのか

と私は考えます。

さらに、そうすることによって「甲斐源氏」が頼朝の意向を尊重したというような

書き方ができるという効果も狙ったものだと思われます。

予定ではもっと先に書くつもりでしたが、今日書くことにします。

まず、吾妻鏡での北条父子の行動を追いかけて見ましょう。

八月二十三日条

石橋山の合戦開始、北条父子は頼朝の側にいる

八月二十四日条

頼朝逃走する

北条父子はぐれる、その後時政・義時は箱根湯坂を通って甲斐へ行こうとする

嫡子北条宗時討ち取られる

時政箱根山行実を連れて頼朝が隠れていた椙山の陣へ現れる

八月二十五日条

頼朝らは箱根宮を出て真鶴を目指す

「北条殿」は事の由を源氏の人々に知らせるために甲斐へ向かうが、

途中で(?)思い直して安房へ行く決心をする

八月二十七日条

北条時政・義時、岡崎義実、近藤七国平、安房に向けて出発

(頼朝らは翌日安房へ向かう)

九月一日条

頼朝が上総介広常の元に向かうかどうかを「北条殿」らに相談

九月八日条

「北条殿」甲斐国へ使節として頼朝の元より派遣させる

九月十五日条

信濃を平定して甲斐に戻った甲斐源氏の元に「北条殿」到着

十月十三日条

甲斐源氏とともに駿河へ侵攻

となっています。

この「吾妻鏡」の記載に従うと

北条殿は石橋山の混戦の中一時頼朝と離れる時間もありますが

最終的には一緒に安房に渡り

頼朝の「使者」として甲斐源氏の元に派遣されたことになります。

しかしそれ以前の記事に

石橋山敗戦後の混乱の中北条時政が甲斐へ行こうとしたという記載が

八月二十四日条、二十五日条にあります。(二十七日には安房へ向けで船出)

実際に時政が甲斐へ行ったとしたら

残党狩りの激しい中、二日間で箱根→甲斐→湯河原

というハイスピードで甲斐へ行って戻ってきたかのような不自然な行動ともとれる記載があります。

ただし、この場合は甲斐へ行こうとしたが実際には行けなかったと

解釈することも可能かもしれません。

しかしながら、石橋山敗戦の混乱中の二十四日、二十五日に両方に「甲斐」という単語が

やたら出てくるのは何かひっかかるものがあります。

さて、「吾妻鏡」のほかに石橋山後の北条父子の行動を記したものに

「延慶本平家物語」と「源平闘諍録」があります。

「延慶本平家物語」では

北条父子は石橋山で敗れた後山伝いに甲斐へ逃れます。

どこへも寄らず、頼朝と再会もしません。

そして、そのまま甲斐の人々と面会をします。

「源平闘諍録」においては

下総の千田親正を討つかどうかの詮議をする際に「北条四郎」が

発言している記載があります。

さて、まず北条時政が安房へ行ったのかどうかに関してですが

「源平闘諍記」を信じれば安房に行き、頼朝とともに房総を北上していたことになります。

しかし、「源平闘諍録」には北条時政が甲斐へ行った記載はありません。

「吾妻鏡」以外のの史料を二つ読むと

まず、北条父子が「安房へ本当に渡ったのかどうか」という点と

「甲斐へ行ったのか」という点が食い違います。

さて、この先は「吾妻鏡」と「延慶本平家物語」との差について考えてみたいと思います。

この二点は

北条父子が「甲斐」へ向かったということは共通しています。

異なる点は

北条父子が石橋山から直接甲斐へ向かったのか

一旦安房へ行ってから甲斐へ行ったのかということが問題になると思います。

このあたりに関しては「延慶本以前の平家物語」が「吾妻鏡」と「延慶本平家物語」の

元ネタになっていると考えてもよいのではと思います。

つまり、「吾妻鏡」の編者が

「北条父子は甲斐へ行った」という前提で筆をとっていると思われます。

そのように考えると「吾妻鏡」の編者の意図が見えてくるような気がします。

北条時政・義時は石橋山に敗れた後、頼朝とは会わないで直接甲斐へ向かったのが

「元ネタ」であったのではないのかと思います。

(あくまでも元ネタです。その元ネタが正確なものかどうかの判断は難しいところだと思います。)

しかし、それでは北条父子の立場が悪いものになります。

「吾妻鏡」は義仲も甲斐源氏も頼朝の意志によって挙兵したかのように書く傾向にありますが

その後の彼らの動向を見てみると決してそうではなく

木曽義仲も甲斐源氏も頼朝からは独立した一つの反平家勢力であることがわかります。

そして、「元ネタ」に北条父子は頼朝が一番大変だった時期に

吾妻鏡にとって「幕府設立の一番の功労者」でなければならない

北条時政が「甲斐源氏」の元に身を寄せていたと記載されていたならば

「吾妻鏡」編纂者からみればそれは非常にマズイ事態だったのではないのかと

思います。

そのような事情から、「吾妻鏡」における時政は

石橋山敗戦の苦難の中にある頼朝を助け共に安房に渡り

「頼朝の意向を伝える使者」として

頼朝が多少の勢力を得た後で威儀を正して「甲斐源氏」の元に

赴いたことにしなければならなかったのではないのか

と私は考えます。

さらに、そうすることによって「甲斐源氏」が頼朝の意向を尊重したというような

書き方ができるという効果も狙ったものだと思われます。

格調高い文体と精緻な考察で、本当に素晴らしい小説ですね。ぐいぐい引き込まれる内容もさることながら、筆を抑えた細やかな書きぶりが飽きさせない。僕のようなものが感想を言うのもおこがましいとは承知していますが…。

今焦点となっている甲斐源氏の動向の考察は凄いですね。さがみさんの説ですと矛盾点がない。吾妻鏡の性格と立脚点が浮き彫りにされるようです。

今後も、楽しみに読ませていただきます。

過分なるお褒めの言葉をいただき恐縮しております。

本当にこの時代が好きで、源平時代ヲタクとなってしまった私が自己流で調べて思ったことを書いているブログですが

今後もお付き合いいただければ幸いに存じます。

よろしくお願いします。