重隆に対抗する勢力が結んでいた貴種とは源義朝・義平親子でした。

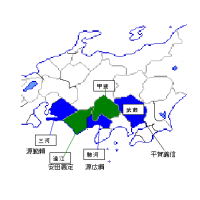

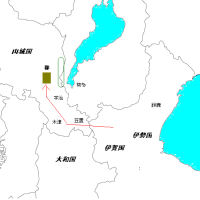

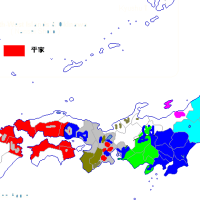

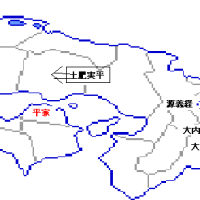

義朝は当時左馬頭兼下野守でした。下野守として当然その国に住む藤姓足利氏に強い影響力をもっていました。事実翌年に勃発して保元の乱には藤姓足利氏を配下に加えています。

また、上野の新田義平は娘と当時鎌倉に住んでいた義朝の子義平に嫁がせており義重と義平は婿舅の間柄となっていました。

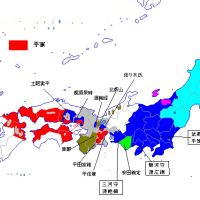

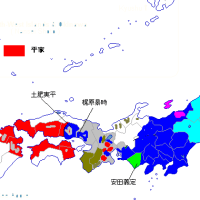

また、重隆と同族争いをしていた重能は数年後相模の豪族三浦義明の娘を妻に迎えその間に重忠を儲けます。いつから重能と関係を結んだかは定かではありませんが重能には三浦一族の影が見え隠れします。

その三浦一族は義朝とはかなり親しく保元・平治の両乱には義朝に従っています。また、義平の母は三浦義明の娘だったとも言われています。

このように、反重隆勢力は義朝義平父子とかなり接近していたのです。

この坂東の対立の他に義朝とその父為義との関係も良好ではなかったというのが両陣営の対立に拍車をかけました。

現在多くの人が義朝が為義の後継者であるという見方をしていますが、この見解に対して元木泰雄氏らは疑問を投げかけています。

というのは、1139年時点で義賢が東宮(後の近衛天皇)の帯刀先生に任じられますがその兄の義朝は坂東に在住していて無位無官だったのです。

(義朝の子で、長男義平が坂東にいて無位無官であったのに対して、三男頼朝が官位を重ねて都における義朝の嫡男という待遇を受けていたのと同様の状況)

そのことから考察すると、為義の後継者は義朝ではなく義賢であったとみるべきだと元木氏らは主張されています。

(ちなみに義賢はトラブルを起こしまくって廃嫡され、その後頼賢が嫡子に座に納まったということです。)

嫡子問題を脇においておいても都における政界の激震と為義と義朝の政治路線の違いがこの親子の間に深い溝を投げかけることになります。(つづく)

前回 次回

義朝は当時左馬頭兼下野守でした。下野守として当然その国に住む藤姓足利氏に強い影響力をもっていました。事実翌年に勃発して保元の乱には藤姓足利氏を配下に加えています。

また、上野の新田義平は娘と当時鎌倉に住んでいた義朝の子義平に嫁がせており義重と義平は婿舅の間柄となっていました。

また、重隆と同族争いをしていた重能は数年後相模の豪族三浦義明の娘を妻に迎えその間に重忠を儲けます。いつから重能と関係を結んだかは定かではありませんが重能には三浦一族の影が見え隠れします。

その三浦一族は義朝とはかなり親しく保元・平治の両乱には義朝に従っています。また、義平の母は三浦義明の娘だったとも言われています。

このように、反重隆勢力は義朝義平父子とかなり接近していたのです。

この坂東の対立の他に義朝とその父為義との関係も良好ではなかったというのが両陣営の対立に拍車をかけました。

現在多くの人が義朝が為義の後継者であるという見方をしていますが、この見解に対して元木泰雄氏らは疑問を投げかけています。

というのは、1139年時点で義賢が東宮(後の近衛天皇)の帯刀先生に任じられますがその兄の義朝は坂東に在住していて無位無官だったのです。

(義朝の子で、長男義平が坂東にいて無位無官であったのに対して、三男頼朝が官位を重ねて都における義朝の嫡男という待遇を受けていたのと同様の状況)

そのことから考察すると、為義の後継者は義朝ではなく義賢であったとみるべきだと元木氏らは主張されています。

(ちなみに義賢はトラブルを起こしまくって廃嫡され、その後頼賢が嫡子に座に納まったということです。)

嫡子問題を脇においておいても都における政界の激震と為義と義朝の政治路線の違いがこの親子の間に深い溝を投げかけることになります。(つづく)

前回 次回

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます