すこし、この時代について説明してみたいと思います。

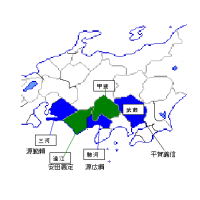

1156年都に「保元の乱」というものが発生します。

詳細は後述しますが、

この乱で久しく戦闘行為のなかった都で武力が行使されました。

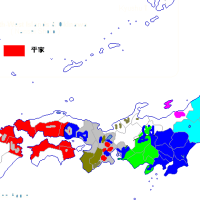

それぞれの軍を率いていたのが

源氏、平家などの諸将でした。

そして、負けた武将達は永く都では実行されなかった

「死刑」で死ぬことになりました。

(死刑になってのは、武力を直接行使したひとのみで

政治的に主導権を握っていた公家たちは最悪でも流罪でした)

その中には範頼の祖父や叔父にあたる源氏の諸将がいました。

この乱の後都は絶対的な権力を持つものがなくなり

政界は混迷に入ります。

またまた、詳細は後述しますが

保元の乱から3年後今度は「平治の乱」が発生します。

そしてその戦の「負け組」になった人の中に

範頼の父源義朝がいます。

義朝は戦闘に破れ敗走する途中に裏切りにあい、殺害されます。

義朝の子供達のうち戦闘に加わったのは義平、朝長、頼朝の三人ですが

頼朝以外の二人は殺されたり、逃亡中に死去したりしています。

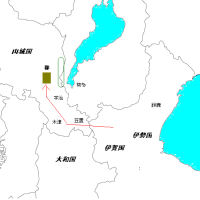

頼朝は逮捕され、本来ならぱ死罪になるところでしたが

(彼も戦闘行為当事者でしたから)

いろいろあって(本文をご参照ください)

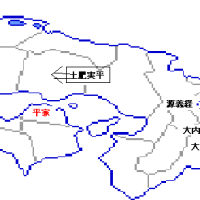

伊豆へ流刑となります。

なお、このとき範頼はどうだったのかということは

まったく記録に残っていないので想像で書きました。

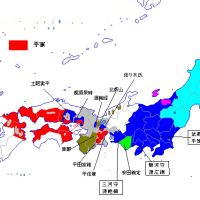

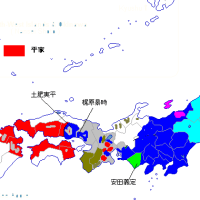

一方この戦いで最後に勝ち残った平清盛が

この後政界に台頭していくことになります。

こんな時代でこんな状況だったということをまず抑えていただきたいと存じます。

1156年都に「保元の乱」というものが発生します。

詳細は後述しますが、

この乱で久しく戦闘行為のなかった都で武力が行使されました。

それぞれの軍を率いていたのが

源氏、平家などの諸将でした。

そして、負けた武将達は永く都では実行されなかった

「死刑」で死ぬことになりました。

(死刑になってのは、武力を直接行使したひとのみで

政治的に主導権を握っていた公家たちは最悪でも流罪でした)

その中には範頼の祖父や叔父にあたる源氏の諸将がいました。

この乱の後都は絶対的な権力を持つものがなくなり

政界は混迷に入ります。

またまた、詳細は後述しますが

保元の乱から3年後今度は「平治の乱」が発生します。

そしてその戦の「負け組」になった人の中に

範頼の父源義朝がいます。

義朝は戦闘に破れ敗走する途中に裏切りにあい、殺害されます。

義朝の子供達のうち戦闘に加わったのは義平、朝長、頼朝の三人ですが

頼朝以外の二人は殺されたり、逃亡中に死去したりしています。

頼朝は逮捕され、本来ならぱ死罪になるところでしたが

(彼も戦闘行為当事者でしたから)

いろいろあって(本文をご参照ください)

伊豆へ流刑となります。

なお、このとき範頼はどうだったのかということは

まったく記録に残っていないので想像で書きました。

一方この戦いで最後に勝ち残った平清盛が

この後政界に台頭していくことになります。

こんな時代でこんな状況だったということをまず抑えていただきたいと存じます。