一人の武士がいたとする。

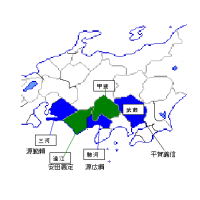

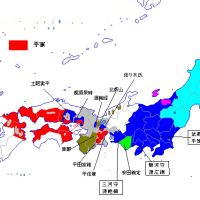

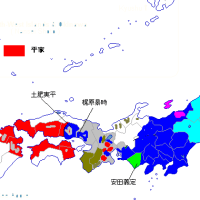

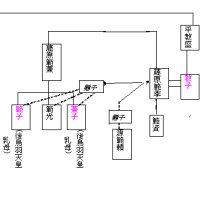

その武士は、鎌倉殿の御家人であると同時に、甲斐源氏の家人であり、木曽義仲にも誼を通じ、

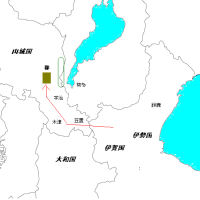

妻や母、息子の嫁、娘の嫁ぎ先などを通じて多くの縁戚関係を有し、そして国衙の在庁官人であり、ある荘園の管理者であって

その荘園の管理や知行国主や国守を通じて都の有力者の家人となっている。

そしてその武士が複数仕える主のうちどの主の意向に従うか、また縁戚の誰に協力するかは、その時の各武士の都合によって決する。

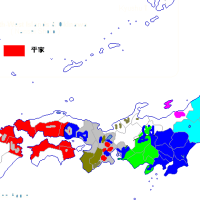

そのような複雑な人間関係を有する武士達が武蔵国に数多くひしめいている。

武蔵国に限らずこの頃の武士と呼ばれる人々は、鎌倉殿一人だけに仕えていたわけではなのである。

そのような状況に一条忠頼らのつけいる隙は十分にあったといえる。

「つまり、鎌倉殿の東海東山の沙汰を骨抜きにしてしまえばよい。

手っ取り早いのが武蔵をわし等が手にいれることじゃ。

武蔵国さえ押さえれば鎌倉殿の東海、東山の沙汰はわしらを通さねば立ち行かなくなる。

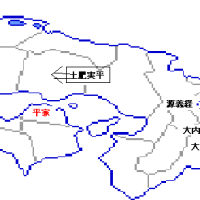

さすれば、頼朝が沙汰をする権利など名目のものに過ぎなくなる。さすれば、わしと懇意にしておるそなたを頼朝もそなたの親父殿も無下にはできまいて。

そこでじゃ。」

一条忠頼は声を落とした。

「わしは・・・・・が欲しい。」

と秋山光朝の耳元でささやいた。確かにそれが一条忠頼の手に入れば、忠頼の手中に武蔵国は転がり込んでくるであろう。

「なるほど。」

「そこでそなたの出番じゃ。

わしと違って、昔から都に数多く出入りして、小松殿の婿にまでなりおおせたそなたならば

この話を都の人々に通しやすかろう。」

「相分かった。」

秋山光朝は何かがはじけたかのように返答した。

その二人を西に傾いた日が照らしていた。

前回へ 目次へ 次回へ

その武士は、鎌倉殿の御家人であると同時に、甲斐源氏の家人であり、木曽義仲にも誼を通じ、

妻や母、息子の嫁、娘の嫁ぎ先などを通じて多くの縁戚関係を有し、そして国衙の在庁官人であり、ある荘園の管理者であって

その荘園の管理や知行国主や国守を通じて都の有力者の家人となっている。

そしてその武士が複数仕える主のうちどの主の意向に従うか、また縁戚の誰に協力するかは、その時の各武士の都合によって決する。

そのような複雑な人間関係を有する武士達が武蔵国に数多くひしめいている。

武蔵国に限らずこの頃の武士と呼ばれる人々は、鎌倉殿一人だけに仕えていたわけではなのである。

そのような状況に一条忠頼らのつけいる隙は十分にあったといえる。

「つまり、鎌倉殿の東海東山の沙汰を骨抜きにしてしまえばよい。

手っ取り早いのが武蔵をわし等が手にいれることじゃ。

武蔵国さえ押さえれば鎌倉殿の東海、東山の沙汰はわしらを通さねば立ち行かなくなる。

さすれば、頼朝が沙汰をする権利など名目のものに過ぎなくなる。さすれば、わしと懇意にしておるそなたを頼朝もそなたの親父殿も無下にはできまいて。

そこでじゃ。」

一条忠頼は声を落とした。

「わしは・・・・・が欲しい。」

と秋山光朝の耳元でささやいた。確かにそれが一条忠頼の手に入れば、忠頼の手中に武蔵国は転がり込んでくるであろう。

「なるほど。」

「そこでそなたの出番じゃ。

わしと違って、昔から都に数多く出入りして、小松殿の婿にまでなりおおせたそなたならば

この話を都の人々に通しやすかろう。」

「相分かった。」

秋山光朝は何かがはじけたかのように返答した。

その二人を西に傾いた日が照らしていた。

前回へ 目次へ 次回へ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます