「現代語訳吾妻鏡」でとてもありがたいことは

注釈が充実しているというところです。

有名な人ばかりではなく、あまり知られていない人や、

その時代特有のことの解説がきちんと載っているので大変勉強になります。

さて、その注釈の中で気になる人物と遭遇しました。

その人物とは「新藤次俊長」さんです。

「新藤次俊長」とは「現代語訳吾妻鏡」の注釈によりますと

「生没年未詳。鎌田政家の男。藤井氏。鎌田新藤二。のち、鎌倉幕府政所案主に就任した。」

とあります。

で、気になる部分というのが「鎌田政家の男(=息子)」というところです。

鎌田政家というのは頼朝の父義朝の乳母子で、平治の乱で義朝らが敗走する際

義朝に最期まで付き従い、しまいには自分の舅長田忠致に主共々討ち取られてしまった人物です。

頼朝もそのような政家のことは後々まで気にかけ、伊豆に流罪になっている間も父の菩提を弔うと共に政家のことをも弔っていたと伝えられています。

その遺児である「俊長」が頼朝に仕えていたのです。

「俊長」が「吾妻鏡」において初見されるのが「石橋山の戦い」の頼朝軍を構成している人々の名前の中です。

つまり、俊長は初期の頃から頼朝に仕えていたことになるのです。

それが事実だとすると、かなり後に出てくる「吾妻鏡」の記事と齟齬をきたすという現象が発生します。

「吾妻鏡」建久五年(1194年)十月二十五日条に次のような記載があります。

「勝長寿院において、如法経十種供養あり。これ鎌田兵衛尉正清が息女修するところなり。

かつは故左典厩の御菩提を訪へたてまつらんがために、かつは亡父の追福を加へんがために、一千日の間、當寺において浄侶を○(くっ)し、如説法華三昧を行はしむと云々。(略)

将軍家ならびに御臺所、御結縁のために参らしめたまふ。(略)上野介憲信・工匠蔵人・安房判官代高重等布施を取る。

かの女性の父左兵衛尉正清は、故大僕卿の功士なり。つひに一所においてその身を終ふ。

よつて今将軍家殊に憐愗せしめたまふの間、遺孤を尋ねらるといへども男子なし。たまたまこの女子参上す。

尾張国志濃畿、丹波国田名部両荘の地頭職をもって、恩補せしめたまひをはんぬと云々。」

(「全訳吾妻鏡」より抜粋)

とあります。意訳しますと

「勝長寿院において供養がありました。鎌田兵衛尉正清(政家の旧名)の娘が行ないました。義朝と自らの父政家を供養するためです。

将軍(頼朝)御台所(政子)も出席しました。上野介憲信・工匠蔵人・安房判官代高重等が布施をとりました。

この女性の父左兵衛尉正清は、故大僕卿(源義朝)の忠実な家人でした。最期には同じ場所で一緒に生涯を終えました。

ですから将軍(頼朝)は正清を殊更気にかけておられ、その遺児を探していましたが

正清の男子の子はいませんでした。そのようなところ、この女性が参上しました。

この女性には尾張志濃畿、丹波国田名部両荘の地頭職をお与えになられたようです。」

上記の文章によると鎌田政家に男子がいなかったために代わりに政家の娘が参上して

父の供養の為の仏事を行なったことになります。

しかし、頼朝には旗揚げ初期のころから「政家の息子」の「新藤次俊長」が仕えていました。

しかも建久二年(1191年)に開設された「政所」の「案主」という要職に俊長は任命されています。

文治元年(1185年)に義朝の供養の為に造営された「勝長寿院」は俊長の生存が確認される建久二年(1191年)現在すでに存在してますし、

義朝の首と共に政家の首も落成と同時期に勝長寿院に埋葬されています。

政家の遺児の男子俊長が古くから頼朝に仕えていて、

勝長寿院の落成の頃にも生存していたその遺児の男子がいたにも関わらず

わざわざ政家の女子がその落成の9年後に「遺孤の男子がいないために参上した女子」として父の供養をしなければならなかったのか

新たなる「謎」が私の中で発生していまいました。

注釈が充実しているというところです。

有名な人ばかりではなく、あまり知られていない人や、

その時代特有のことの解説がきちんと載っているので大変勉強になります。

さて、その注釈の中で気になる人物と遭遇しました。

その人物とは「新藤次俊長」さんです。

「新藤次俊長」とは「現代語訳吾妻鏡」の注釈によりますと

「生没年未詳。鎌田政家の男。藤井氏。鎌田新藤二。のち、鎌倉幕府政所案主に就任した。」

とあります。

で、気になる部分というのが「鎌田政家の男(=息子)」というところです。

鎌田政家というのは頼朝の父義朝の乳母子で、平治の乱で義朝らが敗走する際

義朝に最期まで付き従い、しまいには自分の舅長田忠致に主共々討ち取られてしまった人物です。

頼朝もそのような政家のことは後々まで気にかけ、伊豆に流罪になっている間も父の菩提を弔うと共に政家のことをも弔っていたと伝えられています。

その遺児である「俊長」が頼朝に仕えていたのです。

「俊長」が「吾妻鏡」において初見されるのが「石橋山の戦い」の頼朝軍を構成している人々の名前の中です。

つまり、俊長は初期の頃から頼朝に仕えていたことになるのです。

それが事実だとすると、かなり後に出てくる「吾妻鏡」の記事と齟齬をきたすという現象が発生します。

「吾妻鏡」建久五年(1194年)十月二十五日条に次のような記載があります。

「勝長寿院において、如法経十種供養あり。これ鎌田兵衛尉正清が息女修するところなり。

かつは故左典厩の御菩提を訪へたてまつらんがために、かつは亡父の追福を加へんがために、一千日の間、當寺において浄侶を○(くっ)し、如説法華三昧を行はしむと云々。(略)

将軍家ならびに御臺所、御結縁のために参らしめたまふ。(略)上野介憲信・工匠蔵人・安房判官代高重等布施を取る。

かの女性の父左兵衛尉正清は、故大僕卿の功士なり。つひに一所においてその身を終ふ。

よつて今将軍家殊に憐愗せしめたまふの間、遺孤を尋ねらるといへども男子なし。たまたまこの女子参上す。

尾張国志濃畿、丹波国田名部両荘の地頭職をもって、恩補せしめたまひをはんぬと云々。」

(「全訳吾妻鏡」より抜粋)

とあります。意訳しますと

「勝長寿院において供養がありました。鎌田兵衛尉正清(政家の旧名)の娘が行ないました。義朝と自らの父政家を供養するためです。

将軍(頼朝)御台所(政子)も出席しました。上野介憲信・工匠蔵人・安房判官代高重等が布施をとりました。

この女性の父左兵衛尉正清は、故大僕卿(源義朝)の忠実な家人でした。最期には同じ場所で一緒に生涯を終えました。

ですから将軍(頼朝)は正清を殊更気にかけておられ、その遺児を探していましたが

正清の男子の子はいませんでした。そのようなところ、この女性が参上しました。

この女性には尾張志濃畿、丹波国田名部両荘の地頭職をお与えになられたようです。」

上記の文章によると鎌田政家に男子がいなかったために代わりに政家の娘が参上して

父の供養の為の仏事を行なったことになります。

しかし、頼朝には旗揚げ初期のころから「政家の息子」の「新藤次俊長」が仕えていました。

しかも建久二年(1191年)に開設された「政所」の「案主」という要職に俊長は任命されています。

文治元年(1185年)に義朝の供養の為に造営された「勝長寿院」は俊長の生存が確認される建久二年(1191年)現在すでに存在してますし、

義朝の首と共に政家の首も落成と同時期に勝長寿院に埋葬されています。

政家の遺児の男子俊長が古くから頼朝に仕えていて、

勝長寿院の落成の頃にも生存していたその遺児の男子がいたにも関わらず

わざわざ政家の女子がその落成の9年後に「遺孤の男子がいないために参上した女子」として父の供養をしなければならなかったのか

新たなる「謎」が私の中で発生していまいました。

伊豆の住民としては、「鎌田の子は伊東にいた」というのは良く語られている事なので、建久5年の記事の方が意外であります。鎌田氏は親子に渡って近くに仕えていたのではなかったのか~。

伊東の中心を流れる松川の上流に奥野ダムという景色に勝れたダムがあり、そのほとりに城山という標高318mの山が聳えていて、それが鎌田俊長が拠った「鎌田城」であると伝えられております。でも静岡の著名な城郭研究家の水野茂氏は、「鎌倉時代には山城は存在しない」といってその伝説を否定しています。複雑な性格の伊東祐親が源氏の忠臣の鎌田の遺児を保護していれば面白かったのですけど、曾我物語で「伊東庄の半分を相続した」とされる伊東祐経がその役をしたとも考えられます。もっとも大事なことは、この城は伊東から伊豆山脈方面に5kmも入った内陸部にあり、にもかかわらず「海賊城」として位置づけられていることです。その地が「鎌田」と名付けられていることから見て、鎌田氏と水運の関係も考慮してみる必要がありそうだと愚考するのですけど。

私が今住む遠江(の磐田)が鎌田氏の故地だと言われているそうなので、またいろいろ調べてみますね。

俊長さんの情報ありがとうございます。

そうですか、伊東にいたという話があるのですね。

遠江の「鎌田」。

鎌田氏の鎌田はどこなのか実は私は知りません。

遠江鎌田が政家と関係があるかもしれないですよね。

情報お待ちしております。

水運と鎌田氏のことですが

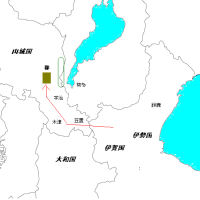

鎌田氏と血縁的にやや近い山内首藤氏が本拠の山内荘が相模にあるにも関わらず、伊勢の守護になったり、

政家の母が相模の中村氏に関係がありそうだったり政家の妻が尾張内海の長田氏出身ということで

鎌田氏はどうやら東海道筋の海運に関係あるのではないのかと思われます。

「現代語訳吾妻鏡」

最初は値段と巻数の多さを考えて購入を迷いましたが、買って正解でした。

調べてみて思ったことは、「鎌田俊長が鎌田正清の子だというのが俗説なのでは?」ということです。私はまだ吾妻鏡を全部浚いきれてないので教えて頂きたいのですが、吾妻鏡の中に「俊長は正清の子である」と明言してある箇所はありますか? 伊豆に住んでると「俊長=正清の子」というのは当然の「事実」で、他地域でも同様の所伝があるので今回の吾妻鏡の注釈にもそう書かれたのだと思いますが、だからさがみさんのような真摯な方を「え?」と惑わすことになってしまったのですね。考えてみれば、義経四天王の鎌田兄弟も正清の子を名乗っていたのですが、あれもあやしい。鎌田兄弟は弁慶以上に幻の存在かと。思うに、鎌田・蒲田という地名は全国に多く、当然「鎌田氏」も数多くいたのだと思います。それがある時点でみんな「鎌田正清の子孫」を語るようになってしまったのじゃないか。伝説なんていいかげんなものです。遠江では、囚われの身となった平重衡と美しいロマンスを残した「千手の前」も鎌田正清の娘であると伝えています。屋島の戦いで鎌田盛政を斬り殺したのが重衡なのに、おかしなことですね。

九州の島津家の家老となった鎌田氏の伝える系図では鎌田俊長の名は出てきませんが、義経四天王の鎌田光政は鎌田正清の兄弟となっています。

三河の豊田市で「鎌田正清の子孫」を名乗る深津氏の系図では、鎌田正清の子が鎌田光政で、その子が鎌田俊長となっています。それだと頼朝挙兵時、俊長は何歳だというのでしょうか。(山木攻めのとき、仁田忠常も12歳なので少年が何人参加してようと問題無いんですけど)

源為義に従っていた正清の父の鎌田通清が遠江の御厨(今の磐田市鎌田)に住したといいいますので、鎌田正清の故地もここでいいのだと思います。池田の宿・蒲の御厨とも近いですし。JR磐田駅と遠江国府に近くて交通の要衝です。遠江では数少ない港町である浅羽も近いです。ここには「鎌田正清の墓」があります。全国に正清の墓は4箇所あるのですけど。

いろいろ読んだ中で、唯一気になったのが以下の記事です。「遠州の久野氏に嫁いだ鎌田正清の娘(※おそらく吾妻鏡のくだんの記事の女性でしょう)の息子の烏帽子親に、鎌田俊長がなった」というもの。

http://www.ann.hi-ho.ne.jp/oshd/ensyuukuno_so.htm

悩めば悩むほど面白すぎるので、これからもっと調べて、報告されてもらいますね。

遠江に住むようになって、さがみさんの小説に出てくる安田義定に興味津々です。

>「俊長は正清の子である」と明言してある箇所はありますか?

実は、私はその部分をまだ発見していません。

「現代語訳」が出てから、「全訳」で読み飛ばしている部分が結構あったと反省している状態ですので、

もし、どちらかの吾妻鏡を読み込んでその箇所を発見しましたらまた報告させていただきたいと存じます。

念のため「尊卑分脈」(←国会図書館のサイトから覗いてみました)を見たところ正清(政家)の子は「女子」一人しか記載されていませんでした。

俊長が政家の子である説の根拠が何なのか追いかけてみるのも楽しいかもしれませんね。

鎌田氏は結構複雑そうですね。

麁鹿火さんの続報お待ちしております。

ありがとうございます。

とはいっても鎌田俊長は吾妻鏡に十数回登場する能吏でししたからね。そんな人が「ナゾの人」扱いされるのが面白いです。俊長以上に、正清が伝説が多く謎な人で、私はそちらも大好きなので、まず正清を追うことから始めてみたちと思います。静岡県には、伊豆と遠江に別個の「正清は生きていた」伝説があるんですよ。また、知多半島では鎌田正清の「源氏の埋蔵金」伝説もあるそうですね。捜してみたい~。

物部氏の末裔を名乗る私じゃ見付けることはできないでしょうか。

埋蔵金伝説まであるとは・・・

情報楽しみにしております!

伊東あたりに城があったと伝えられていました。このブログを見てびっくりしています。

バクさまのブログ拝見させていただきました。

こちらの記事をご紹介していただきましてありがとうございます。

鎌田氏のことについてはまだ実は私の中では多くの疑問があります。

もし何かご存知のことがあれば教えていただければ幸いです。

今後とも宜しくお願いいたします。

鎌田氏は通清のときから遠江の鎌田御厨を苗字の本拠地としてますが、源氏との密接な関係から鎌倉と京に屋敷を持ち、さらにその間の東海道ルートの要所に旅亭をいくつも持っていたと思われます。

伊東の鎌田城も旅亭の一つで頼朝が伊東に流された時に俊長(鎌倉の山内首藤氏に庇護されていた?)と共に居住していた場所です。

遠江の久野氏は本拠地に近く、通清の時代から何らかの血縁関係があったのでは?

義経四天王の鎌田兄弟は伝説の域を出ませんが、俊長とその子孫は吾妻鏡にも度々登場する確かな家系です。

ただし、吾妻鏡は北条氏に都合よく書いている著者が多いため、源家と親しすぎる鎌田氏を意識的に虚筆してるところがあるように思えます。

恐らく俊長は正清の息子あるいは縁戚であることに間違いないです、でなければ出自不明の鎌田氏を流人時代の頼朝が突如親しく重用するはずがないでしょうからね。

鎌田氏は事実が明らかになれば非常に面白く重要な一族だと思いますね。

鎌田氏に関しての情報をお寄せいただきましてありがとうございます。

鎌田氏の旅亭や俊長についてはわからないことが本当に多いです。

源氏累代仕えていたと見られる鎌田氏のことがよく判ればまた色々と面白そうですね。

今後とも宜しくお願い申し上げます。