京都木島社 三柱鳥居(撮影:2022-8-21)

------------------------------------------------------------------------------------

【2012/8 初稿】

【2016/7/23追記】

なんと!写真素材提供のPIXTAにロタ島の三柱鳥居が掲載されていました。

写真素材: ロタ島の三柱鳥居

写真を見る限りまだ新しそうですが、建立された経緯などぜひ知りたいところです。

【2018/9/1追記】

成子天神社、不二阿祖山太神宮 写真・文書追記

【2022/11/18追記】

海竜王神(絵葉書)、三柱鳥居蓋置、3Dモデリング写真・文書追記

【2022/11/20追記】

北斎漫画、京都名所図会、旧三井北鄭庭園間取図 図番差込

------------------------------------------------------------------------------------

さて、鳥居見聞記の中で、数多くの鳥居を紹介してきたが、真打“三柱鳥居”の紹介

三柱鳥居は、このカテゴリでの初めの投稿でも記述した様に、自分が鳥居フリークとなったきっかけをつくった鳥居でも有り思い入れが深い一基でもある。

《☞関連記事》

別名は、いろいろあって「三ツ鳥居、三角鳥居、三才鳥居、ムスビ鳥居、三脚鳥居」とも紹介されているようだ。

特徴は、見ての通り三つの鳥居がそれぞれ笠木と貫を介して組み合わされている奇異な形の鳥居である。

現在、この型の鳥居は全国で12基(2018年9月現在 和多都美神社には、二基あるが一基とする)確認されているが既に現存していないものや、私設で建てられているものだったりで、現況が不明なものもあり、現存している正確な基数は不明である。

また最近になって新たに発見した物もあって、まだまだ何処かに存在している可能性は十分考えられる。

それでは以下に、今まで確認できている鳥居を紹介したい。

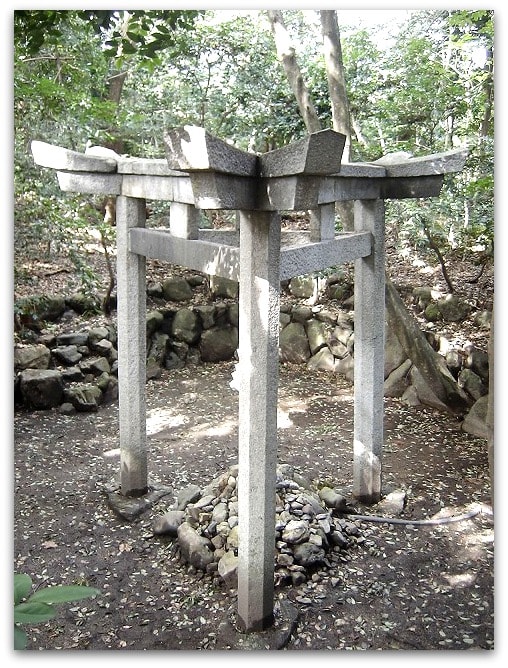

木嶋坐天照御魂神社(通称:木嶋社・蚕ノ社)@京都府右京区太秦

建立:天保二年十二月(1831)(撮影:2003-02)

「三柱鳥居」と、言えばここのものが由緒正しき一基 他でみつかっているものはここの模倣にすぎない。本来、人と神域との結界に置かれる鳥居が、なぜ三方で閉じられた空間を持つこのような形となったのか?…。

この理由に関しては、今までにも諸説語られて来ているのでここではあえて言及は避ける。

三囲(みめぐり)神社@墨田区向島 建立:明治二十一年(1888)(撮影:2012-05)

木嶋社の物と同じ石造りで同サイズ 元々は三井北邸(麻布)の庭園にあったものを移築の際に、ここへ移したもの

南禅寺大寧軒(非公開庭園内)@京都市左京区南禅寺 建立:昭和初期頃(撮影:2005-05 ©奈良県ZOUさん)

木嶋社と同型で、石製だがやや小振り 昭和初期に、大寧軒のオーナーが趣味で木嶋社の物を模倣しここへ建立

大神教会@奈良県桜井市(撮影:2000-10)

ここでは「ムスビ鳥居」と呼称している

和多都美神社@長崎県対馬市(撮影:2010-05 ©市川市ANさん)

磯良恵比寿 安曇磯良の墓と伝わる。 和多都美神社のかつての霊場跡

同 豊玉彦命の墳墓と伝わる。(撮影:2010-05 ©市川市ANさん)

徳積三柱鳥居@岐阜県武儀郡洞戸村底津丸山山頂 建立:平成7年10月(撮影:2001-05 ©岐阜県Kさん)

既に撤去されていて現存せず。

(以前この鳥居を穂積と記述していましたが、今回資料を再チエックしたところ徳積の誤記と判明しました。今更ながらではありますが訂正の上お詫び申し上げます。)

(以前この鳥居を穂積と記述していましたが、今回資料を再チエックしたところ徳積の誤記と判明しました。今更ながらではありますが訂正の上お詫び申し上げます。)

大和三柱鳥居@岐阜県郡上市大和町山名不明の頂上 建立:平成6年8月1日(撮影:2003-01 ©名古屋市Mさん)

今も現存しているか不明 徳積三柱鳥居と共に対をなしていた。私設で建立されたもの

長崎諏訪神社境内 蛭子神社@長崎県長崎市(撮影:1997年5月)

朽ちて現存せず。ここでは、水に関わる願い事の成就に信仰がある。(2022/11/18 写真入替)

神山スキーランド内@徳島県神山町(©徳島県KEIJUさん)

詳細は不明 現存しているのかどうかも不明

Googleストリートビューより:新しく建立し直されたようです。

宮處八幡宮@香川県高松市 建立:昭和52年8月吉日(撮影:2013-06 ©香川県veetenさん)

柱には「東山流華道同好会」とあり、昭和52年に、華道の家元さんがお弟子さん達に出資を募り木嶋社から勧請し建立したものとのこと。 推測ではあるが、いけばなの基本型の「三才」に習って造られたものでないか?

【2018/9/1追記】

成子天神社@東京都新宿区西新宿(撮影:2015-06)

高層ビルの建ち並ぶ麓にある神社の境内に、ひときわ目立つ赤い三柱鳥居

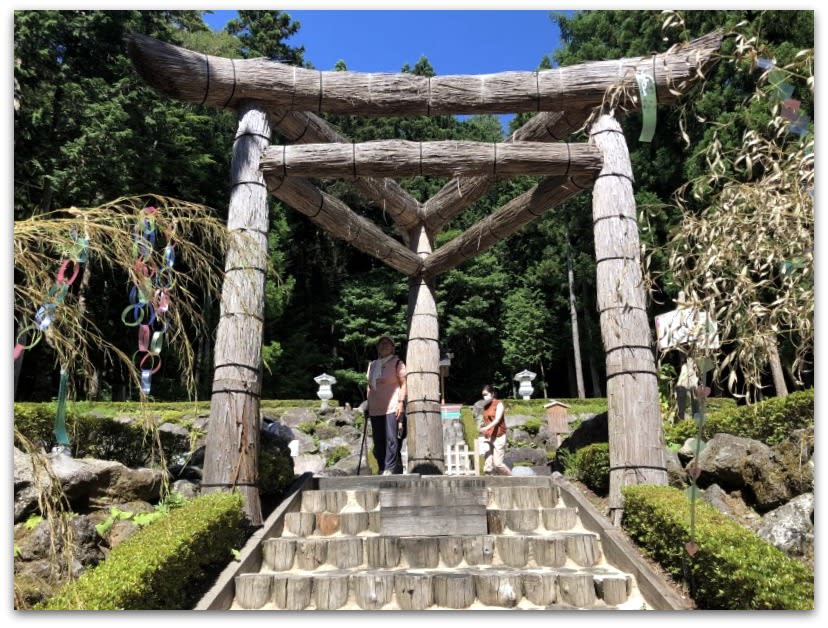

不二阿祖山太神宮@山梨県富士吉田市大明見

茅で組まれた三柱鳥居。火、水、土の気が天から地へとこの鳥居の真ん中に降り注ぎパワーを頂けるのだとか。

【2022/11/18 追記】

稲毛海岸 海龍王神(絵葉書)@千葉県千葉市稲毛区稲毛(大正7年~昭和8年頃)(写真クリックで拡大)©千葉市立郷土博物館 御提供

三柱鳥居部分のアップ 石製に見えるが木島社の貫が出ない形を継承している。奥行のある三柱鳥居を最奥に建てたという事は初めからこのスペースを確保していたわけで、建立当初と同時期に建てたものと推測

富士浅間御洗神社(絵葉書)(大正7年~昭和8年頃)(写真クリックで拡大)

©千葉市立郷土博物館 御提供

三柱鳥居部分のアップ 貫に注連縄が架かっている様に見える。

≪考察≫

『鳥居の研究』の中で、著書の根岸が語っていた視聴者よりの情報から発見されたもの。

地元では「ゴンダラ様」といって眼病の神様としているが、祠前の碑に寄ると、海神海龍王を祀っていた。崖からチョロチョロ水が流れ落ちた窪みのところに、赤く塗った木製の小鳥居が、ナント三本足で立っているではないか。(同著p73より引用)

この絵葉書は、大正7年~昭和8年頃に製作されたものとの事だが、根岸がこの三柱鳥居を実際に見たのが昭和2年頃(1927)との記述から既にそれ以前に、ここに建っていたことになる。

絵葉書に記載の社名が海龍王神と浅間御洗神社と異なるのも気にはなるが、そもそも建立するのにわざわざ3倍の手間と材料費がかかるこの形にした意図が知りたい。

この海龍王神祠を建立したオーナーが日本のワイン王 神谷バーで有名な神谷傳兵衛氏である。

彼は、各界の諸名士とも広く交流があったそうで、京都の木島社を長年崇敬し復興させた三井一族との関りがあった事は十分予想できる。

これは、憶測ではあるのだが傳兵衛氏は、神社仏閣への崇敬も厚かったそうで、大正6年 稲毛に彼の別荘を建てた時と同時期に海龍王神祠を整備した際、三井一族の誰かから入れ知恵(^^; され木島社と同じ三柱鳥居を模してここへ建てたのではないだろうか。

【追記】

『鳥居の研究』の中で根岸の見た「赤く塗った木製の小鳥居」だが、自分にはどうしてもこの絵葉書の鳥居とは違うものに見えてしまう。手前の鳥居と比べても小鳥居とは思えないし、そもそも赤い鳥居ならばモノクロ写真だと黒く映るはず。

元々あったものを傳兵衛氏が石製に建て直している可能性も出てくるのだが、建て直したとするとここで年代の相違が生じる。

・傳兵衛氏が別荘が建てたのが大正6年(1917)

・傳兵衛氏が故人となった年が大正11年(1922)

・根岸が実際に実物を見たのが昭和2年(1927)

根岸の見た昭和2年当時は「木製の赤い小鳥居」だったわけで、そうなると傳兵衛氏が故人となったあと更に建て直したことになる。

更に謎は残った。

三柱鳥居を模した蓋置 茶道の「薮内流」では、三柱鳥居(三つ鳥居)型の蓋置を好んで使われると聞く

明治から昭和の初期、少なくとも太平洋戦争以前までは、茶道は紳士の高尚な趣味で、茶会は現在のゴルフと同じ社交の場として存在していた。毎回開かれる茶会では、道具の収集とその披露の場での美術鑑賞会。

そして山海の珍味に舌鼓を打ち場の趣向を味わう楽しみとしての茶の湯。その道具立てにおいても過去の仕来たりにとらわれず自由に機智を働かせていたようである。

3Dプリンタで造形した三柱鳥居

木島社の三柱鳥居を再現 中央に積石、柱も8角形でなかなか造形が細かい

【2022-11-20 追記】

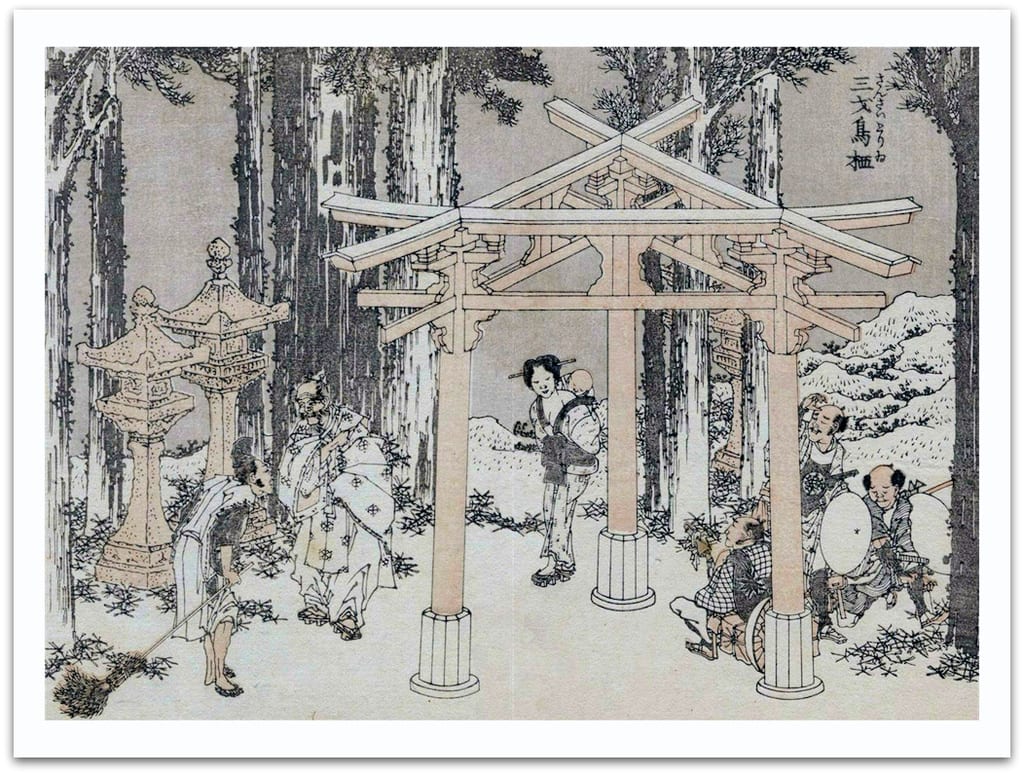

北斎漫画十一篇より 三才鳥居

※この絵図を北斎が見て描いたものであるならば現在の石鳥居になる以前は木製だった可能性もありえる。

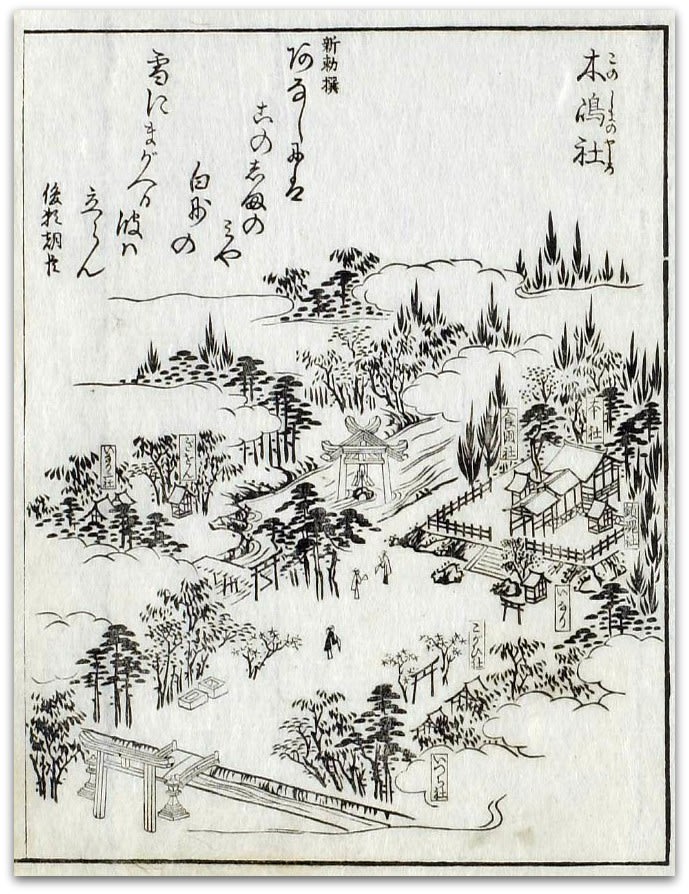

京都名所図会より 木島社(このしまのやしろ)

旧三井八郎右衛門(江戸東京たてもの園内)庭園と間取り図

三井総領家11代 高公の時代に建てられた昭和中期の建物 庭園に三柱鳥居が建っていた。後に解体と共に三囲神社へと移築された。

《☞関連記事》

※重要:©と記述している写真に関しては、ご好意でご提供いただいているものですので転載は禁止とさせていただきます。

#木嶋神社 #三囲神社 #南禅寺大寧軒 #大神教会 #和多都美神社 #徳積三柱鳥居 #大和三柱鳥 #蛭子神社 #宮處八幡宮 #成子天神社 #不二阿祖山太神宮