| ■ はじめに・・・ |

■ 信頼か過信か?! - 日本vsオーストラリア 【プレーバック ドイツW杯】

以下、ドイツW杯での「日本vsクロアチア」に関するエントリーです。

現在、日本代表はオシム監督体制となり、前任者ジーコはフェネルバフチェ(トルコ)で監督をしています。さらに、中心選手であった中田英寿は引退、中村俊輔は日本人として未知の領域チャンピオンズリーグベスト16へと進みました。その他にもドイツW杯で戦った選手の中には代表引退を示唆する発言をしたり、現代表に召集される者されない者、さらに海外クラブへと移籍した者と2006年6月以前と大きく状況が変わりました。

過去の出来事に関して興味ない人(物事を振り返らない性格の人)にとっては面白くないエントリーだと思います。また、当時の試合を録画しながらも2度と観ることがない人もいると思います(私もこれまではそうでした)。今回、このエントリーを書くきっかけとなったのは、こちらのエントリーで紹介した「敗因と」という本(以下、著書)にインスパイアされたからです。

今年のドイツW杯まで日本代表がW杯に出場したのはたった2回です。その98年、02年の日本代表の試合、全て録画していましたが、実は一度も観ることはありませんでした。

理由は、単純です 「思い出したくなかったから」です。誰しも過去の嫌な思い出などに関して再び体験したり見たりしたくないと思います。しかし、今回このエントリーを書くきっかけとなったのは、紛れもなく「敗因と」と言う本であります。(宣伝ではないので、誤解のないように)また、そもそもこのブログを始めたきっかけは、ドイツW杯前に「2002年の時の自分の感情やその当時の印象、また世間の論調など、私自身の中で過去の日本代表及びサッカーに関する記憶が乏しかったこと」なのです。勿論、昔の雑誌などはありますが、やはり「当時、俺はどう思っていたんだろう?」ってのが大事だと思いました。つまり、自分自身の記録の為というのがこのブログを始めたきっかけだったのです。そういう意味で、今回初めて数ヶ月前のドイツW杯での嫌な記憶へと迫ってみました。

| ■ 試合結果 FIFAワールドカップ 2006年ドイツ大会 / グループリーグ グループF(第2試合) |

| 日本(0-0)クロアチア |

| ■ 戦う気持ちが感じられなかった理由 |

◆ 人の印象・記憶ってのは不確か

このクロアチア戦後、「戦う気持ちが感じられなかった」と多くの人が思っていました。私は、リアルタイムで見ていなかったですし、録画した試合も結果を知っていたというのもあり親善試合みたいな感覚がありました。そこで、今回は、客観的にもう一度見てみました。厳密に言えば、一度、見ながら寝てしまったんですけど(苦笑)

この答えは、人それぞれだと思います。著書の中で金子氏は「負荷」。(良い意味での外部からのプレッシャー)がなかったのでは?と語っています。(私はざっくり書いてますので、興味のある方は本をご覧下さい。)

勿論、ピッチ上の選手は、一生懸命プレーをして勝ちに行こう!としていたと思います。ただ、オーストラリア戦の悪夢が脳裏に焼き付いていて「リスク」に関して過敏に反応していたのだと思います。先日見たアジア大会での、なでしこJAPANと北朝鮮の決勝は、非常に良い試合でした。負けてしまったのですが「戦う気持ち」は強烈に伝わってきました。

人の印象・記憶ってのは不確かであるということです。

サッカーでは、ゴールシーン(得点・失点)、インパクトがあるシーンなど人が受けた印象によって記憶に残るのが違うと思います。そして試合の後半の方ほど印象が強いというのもあると思います。これはサッカーに限らず記憶のメカニズムとでもいいましょうか・・・そんなものだと思います。例えば、“ジョホールバルの歓喜”と言われるW杯に初めて日本が出場を決めたイランとの試合。結果は3-2でした。延長後半に決勝ゴールを決めた選手は、当時見ていた人またそうでない人でも分かると思います。では、2点目を決めた選手は誰だったでしょうか?!また、1点目(日本の先制点)を決めた選手は誰だったでしょうか?!覚えていますか?!(笑)

というような感じで、人の記憶は色あせるものであり、90分間の試合においてもそういうものだと思うのです。ただ、今回クロアチア戦を見て、どうして人々が「戦う気持ちを感じられなかった」のか?あるサッカーの戦術的な原因があるように感じました。では、この辺の話を中心に試合を振り返ってみます。

| ■ 絶対に負けられない戦いではなく、勝たなければならない戦いだった |

◆ 試合の重要性を履き違えた?

(私はBSで見ましたけど)この試合を地上波で放送した民放が上記のようなキャッチフレーズを謳っています。しかし、ケースバイケースですよね!?

まず、日本とクロアチアの両チームは第1戦を落としました。そして、この試合に敗れたチームはW杯グループリーグ敗退が決定する重要な試合でした。

1.負けたらグループリーグ敗退決定(但し、引き分けなら第3戦のブラジル戦に望みあり)

2.クロアチアも日本と同様の条件

しかし、現実的に絶対に“勝たなければならない”立場にいたのは日本です。なぜならば、第3戦がブラジルだからです。ドイツW杯参加32ヶ国中、優勝候補ナンバーワンと言われていたチームです。仮に、スタメンを入れ替えて来た所で勝利する見込みは低かった訳で・・・

一方、クロアチアは“負けられない戦い”でしたが、第3戦がオーストラリアという事で彼らとしては「直接対決で叩いて、決勝Tへ進む」という目論見はあったでしょうし、ブラジルと対戦する日本と比較しても可能性という意味ではクロアチアの方が断然有利でした。勿論、サッカーは何が起こるか分かりませんけど、そうそう“奇跡”なんて起きないのが現実です。特にサッカーの場合はね。

◆ この試合のデータ

シュート数(枠内) 日本:12(5) クロアチア:16(6)

コーナーキック 日本: 5 クロアチア:11

フリーキック 日本:25 クロアチア:18 (※ 但し、詳細エリア不明なのであてにならない)

ボールポゼッション率 両チームとも ほぼ50%

「戦う気持ち」が感じられなかった試合ですが、数字上のデータではほぼ互角の内容と言ってもいいと思います。但し、このデータを知った上でもう一度みると「データなんぞ、あてにならない」と思うんですけど(苦笑)

| ■ 論議になった、DFラインの問題 |

◆ 日本は4バック。ジーコ前監督の試合前の指示は・・・

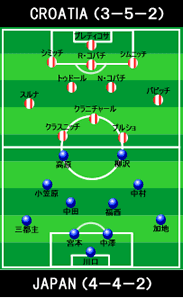

◆ 日本は4バック。ジーコ前監督の試合前の指示は・・・この試合、怪我から復活した加地を右SB。そして小笠原を投入して、[4-4-2]の布陣で望みました。一方のクロアチアは[3-5-2](詳細、後述)

そして、大会前からも“中田と福西の口論”で話題に挙がっていたDFラインの高さの問題ですが・・・(ここでちょっとだけDFラインの高さについて。そもそも、DFラインの高低については、ケースバイケースですし、監督の趣向によるものも大きいと思います。近年の欧州のトレンドは、わりと低めのDFラインです)

ジーコ前監督は、クロアチア戦前の練習前にはっきりとチームとして初めのプレスを掛ける位置を指定していました。(以下、赤字、著書引用)

ニュルンベルグのフランケン・シュタディオンでの最後の練習をやる直前、ドレッシングルームからスタッフを追い出し、狭い部屋の中に選手を集めた。ジーコはうなるようにして言った。

「船頭は私だ・・・。私が全責任を持つ。私の指示通りやってくれ」

ジーコが選んだのは、宮本たちの意見だった。

「相手ボールになったとき、一回全部引け。2トップはハーフウェイラインのセンターサークルの近くまで引け。オーストラリア戦と、同じ轍をふみたくない。そこから呼吸を整えろ。相手に繋がれたってかまわない。回させとけ。相手がヤナギのところまで入って来たところで守備をはじめろ」

ジーコ前監督の意図は、十分に分かります。

第1戦、3時キックオフの試合により暑さで選手たちの運動量の低下が敗因の一つと考えていたと思うのです。そして、同じような気象条件下で行われる第2戦です。第1戦と同じように、試合開始から、前線からガンガンプレスを仕掛けるのは、よっぽどの自信家かよっぽどのアホとしか思えません。

そして、上記引用にあるようにプレスを仕掛ける位置などしっかりとチームに浸透させた結果?落ち着いた立ち上がりでした。勿論、局面ごと分ければ、前線からプレスを仕掛ける事もありましたが、全体的には“引いたプレス”で日本は試合を進めて行きました。

| ■ クロアチアの戦略は・・・ |

◆ 同じ戦術で来たクロアチア

この試合、クロアチアのクラニチャル前監督もジーコ前監督と同様の意図が1つありました。それは、“暑さ対策”です。私が、W杯前に見たアルゼンチンとの親善試合(3-2で勝利)は、前線~DFラインまでコンパクトにして中央での鬼のようなプレスが特徴的でした。正直、当時はオーストラリアよりも怖い相手だと思っていましたし、ブラジルに勝つかも?って思っていました。しかし、この試合クラニチャル監督も“引いたプレス”という布陣で来ました。つまり、両チームとも、無理に前線からプレスを仕掛けず、相手ボールになったら遅攻させ、自分達の守備の陣形を整える。そして、攻めてきた相手をクモのように守備の網にかけボールを奪うという戦略です。

◆ サイド攻撃によるサイドのアドバンテージ。三都主サイドを突け!

著書の中でクラニチャル前監督の試合前の選手への指示で興味深い発言をしていましたので、引用します。

「スルナに対して、三都主のウラを突けと指示をした。三都主は攻撃的な選手だから、前に行く傾向があるから、スルナはそこを突いてクロスを上げろ」

まぁ、これは日本のビデオを分析したどのチームも考えることです(笑)

この試合日本は4バックでした。両SBが上がることは普通なのですが、どうしても上がり過ぎる傾向の強い三都主のサイドを狙うというのは、素人でも容易に想像がつきます(苦笑)ただ、3バックと異なり守備に回った時にSBがそれほどオーバーラップしていなければ、DFラインの両サイドを突かれる危険性は、3バックよりは低いわけです。事前の分析ではプルショは、アンリのようにサイドに流れる傾向があると思っていたので、加地のサイドは危険かな?ってのは個人的にありました。(実際は、思ったよりサイドへ流れるプレーはなかった)

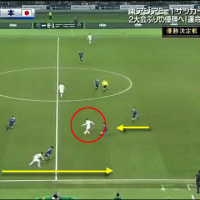

試合が始まってみれば、案の定、加地のサイドより三都主のサイドからクロアチアのアーリークロスが上がって来ました。また、クロアチアの攻撃の特徴として中央から攻めてもサイドへ展開してクロスを上げるという形が目立ちました。

◆ 逆サイドも封じ込まれた日本

さらに、もう一つ新たな発見が今回ありました。

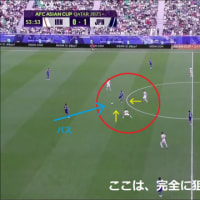

クロスがほぼ全てファー・サイドを狙っていたということです。実は、このファー・サイド狙いには大きな戦術的意図が隠されていましたと思いました。

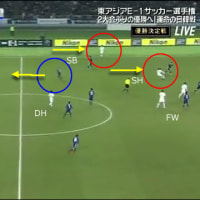

日本は4バックでしたので、三都主が上がった裏のスペースをスルナかFWのクラスニッチが突きます。そして、ファー・サイドにボールを入れたとします。この時に対処するのは、ほとんどが加地でした。クロアチアの左サイドはバビッチでした。

つまり、加地はバビッチと1対1のオンザボールの局面よりはオフザボールのバビッチの上がりにマーカーとして引っ張られていたのです。そして、結果的には日本の右サイドを封じることにクロアチアが成功していました。また、日本の2センター(宮本、中澤)はFWのプルショorクラスニッチ、またトップ下のニコ・クラニチャルをケアしなければなりませんでした。

中田は上がっているケースが多く、ボランチは福西だけでした。もし、多くの時間、福西がDFラインに吸収された場合オーストアリア戦の二の舞になりますし、何よりクロアチアの2.5列目からの上がりもケアする必要がありました。ジーコ前監督が福西を前半で交代させたのは、こういった見えない部分での疲労によるものではないか?と思う次第です。

◆ 中央攻撃の日本とサイド攻撃のクロアチア

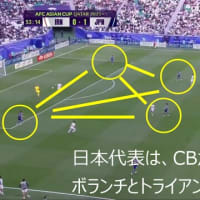

◆ 中央攻撃の日本とサイド攻撃のクロアチア 前述の通り、両チームの攻撃の形は、結果的に?!両極端な形になって現れていました。一般論としてサイドでの数的優位なのは日本です。しかし、日本の攻撃は中央へ集中していました。その理由がこのクロアチアのサイド攻撃による部分が大きかったと思いました。そして、日本は中央を狙い、縦のくさびのパスを入れるものクロアチアのボランチエリアで封じ込まれてしまいました。

◆ 3バックの泣き所は突けなかったのか?

では、日本はクロアチアの3バックの泣き所“DFの両サイドのエリア”は狙えなかったのでしょうか?!実際、加地の突破であったり、後半には三都主、柳沢と交代で入った玉田などが突いていて、サイド攻撃が有効的だったような印象が残っている人もいると思いますが、実際の所、決定的なフィニッシュまで至ったのは、高原とのワンツーから加地がDFの裏へ抜けクロスを上げて、柳沢が明後日の方向へ蹴り出したシーンくらいなものです。その他は、中田のミドルシュートが2本くらい。

W杯1年くらい前に、ボスニア・ヘルツェゴビアとの試合を覚えている人はいるでしょうか?あの試合ボスニアは、前半、引いた布陣で来ました。[4-5-1]のような形で日本の得意な形とするサイドチェンジも使えないくらいでした。まさに、この試合はそんな感じだったと思うのです。では、ジーコJAPANのアクション・サッカーがなぜクロアチアの守備を崩せなかったのか?考えてみました。そして、試合中に1つ気になることがありました。

◆ こういう試合で明確になるFWの能力

日本もクロアチアも2トップです。ところが、その2トップにボールが上手く入っていたのはクロアチアの方です。2トップへボールを出す前の段階で日本の攻撃は遮断されるケースが多かったのです。これまでのジーコJAPANであれば、FWにボールが入るもののシュートが決まらないってのが多かったと思うのですが、この試合に関しては、その前の段階で寸断されていました。また、FWの能力の差ってのも顕著でした。(結局かよ!?と思いでしょうけど)実際のデータを並べてみましょう・・・

| シュート数 | |

| 日本:12本 柳沢 1本(玉田1本) 高原 1本 中田 3本 三都主、中村、小笠原、(各2本) | クロアチア:16本 クラスニッチ 4本 プルショ 1本 クラニチャル 4本 スルナ、バビッチ、トゥドール、シムニッチ、モドリッチ(各1本) オリッチ 2本 |

いや、シュート数が全てではないのは分かっています。むしろ1本でも試合を左右するシュートの方大事だと思います(・・・って、柳沢、外したんだよね)

とりあえず、データ上でFWとして必要なプレーをしていないので得点なんぞ入りません。ついでにもう1点言いますと、縦のくさびのパスを受けた後のプレーも消極的というかなんというか・・・前を向いてドリブルで仕掛けたりがないんですよね。

| ■ 引き分けに相応しい内容 |

◆ 千載一遇のチャンスを決められなかった、両チーム

試合が終わってみれば、データ上の数字にもあるように根本的にシュート自体が少なかったので、日本にとって柳沢のシュートは、まさに“千載一遇”のチャンスだったのです。

また、クロアチアも日本より決定的なフィニッシュの形は多かったのですが、同様に川口に止められたPKこそ彼らにとって千載一遇のチャンスでした。結果論ですが、終わってみれば、両チーム共に引き分けに相応しい試合だったということです。

◆ 戦術的に重なり合った、両チーム

つまり、戦術的に両チーム共、“引いたプレス”を布いて来て、日本はボールポゼッションをキープしてフィニッシュに至ったので、オシムJAPANのようなリスクを冒して攻撃したり、前線からのプレスを仕掛けるような積極性を感じることが出来なかった。

さらに、根本的なシュートの数が少なく、千載一遇のチャンスを外したシーンが印象・記憶に残りスケープゴートにされた感のある柳沢。

その他も、川口や宮本の軽率なプレーなどもあったり、三都主のドリブルも中へ切れ込むものの利き足ではないので脅威もなく、玉田投入後も自分の得意な左サイドへ流れるが三都主と縦のスペースという部分で互いの良さを殺し合い・・・などなど。

これらのことから人々の心には「戦う気持ち」が感じられなかっただけだったという結論です。

W杯という舞台なのでもっとアグレッシブに行って欲しいという気持ちは、再度見てもありますし、どっかでリスクを冒さなければ勝てないよなぁ~って思う次第です。結局、“絶対に負けられない戦い方”ではなく、“絶対に勝たなければならない戦い方”をすべきだったんでしょうね。

今回のプレーバックの内容ですが分析する人によって多少違いはあると思いますが、大まかな見かたとしては間違いないと思います。最後に、サッカーではこんな試合、良くあるもんです。欧州のどっかのリーグでは結構多いですよ・・・(苦笑)

最後まで読んで下さって、ありがとうございます。

最後に良かったら

応援して下さい。

応援して下さい。| ■ ピックアップ 過去エントリー | ワールドカップ、日本代表、Jリーグ、欧州サッカー、その他 |

| ドイツW杯 | ・ドイツW杯 総括 |

| 日本代表 | 準備中 |

| Jリーグ | 準備中 |

| 欧州サッカー | 準備中 |

次の豪州戦で闘う姿勢をぶつけてキレるわけですが。

3-5-2だけど守るときはバビッチがLBになって、プルショが左に張る感じ。

アレックス対スルナの1対1を楽しみにしてましたが最終ラインのアレックスと抜かれてもシミッチの控えているスルナとではハンディーがありました。

ジーコの判断は悪くなかったと思います。

猛暑の中、ボールをキープしてまわし倒せば体の重いクロアチア人はばてたかもしれません。

でも試合ではボールを奪うとすばやく前線へ運んで取られてしまう悪循環の繰り返しでした。

ボランチに小野を入れて欲しかった。

中田はとにかく前のスペースにボールを通してくるんです。

中田を生かすならもっと高い位置でゴールを狙わせてもよかったでしょう。いいシュート撃ってました。

枠内シュートではそれほど劣っていません。

結局バテてくるのはボールを失い続ける日本。走力のあるオリッチ(CSKA)投入に私は肝を冷やしました。

川口のPKセーブもあったので、引き分けで上々という試合でした。

>>ジーコJAPANのポゼッション志向が裏目に出たって気がしないでもないんですよね・・・勿論、カウンターとのバランスは重要ですが...

実際、オーストラリアの反省?もあり90分間頑張ったとは思います。ただ、こういう膠着気味の試合は1つのゴールで変わるんだろうなぁ~って思いました。さらに、そこが世界との差だと痛感しましたね。

>>こんばんは、お久し振りです。

著書の中でもクロアチアの選手がもっとハイボールを多用すべきだったかも・・・ってことは言っていますし、稲本もオーストラリア戦のような攻撃を喰らっていたら危険だっただろうって言及しています。

そういう意味ではクロアチアのプランに多少ミスがあったかもしれませんね。

私は、第1戦、第2戦で「勝ち点4」を取るべきと考えていましたので、もし、オーストラリア戦で勝ち点3を取れていれば、この試合も十分に評価に値すると思うのです。

しかし、第3戦がブラジルってこと(オーストラリアvsクロアチアの直接対決)を考えれば、やはり勝ち点1ではなく、勝ち点3は必須だったと思います。そして、決して勝てない試合じゃなかった・・・なぜなら、厳しい見かたをすれば0-2くらいで負けてもおかしくなかった試合だとも思いますのでね。