以前拙ブログでとりあげさせていただきましたMJLnet、熱くなっています。

地域医療再生をめぐる試論

医師間でよく言われる言葉で、

その病院で働きたくなる要素

三つの点に関する地域での現状分析

1 勤務条件 (給与面、労働環境、職務規程)

2 医療技術面(スキルアップ出来る職場か、専門職を生かせる職場か)

3 院長ないし病院のポリシー(院長や病院の方針に魅力があるか)

2 医療技術面(スキルアップ出来る職場か、専門職を生かせる職場か)

に関して

話はちょっと変わっていき、地域で必要なのは、

スペシャリストとジェネラリストどっち?その定義は?

集約化の議論など、とりとめが無くなる感がある。

認識の食い違いはやはりそれなりにある。

プライバシーの問題もあるので

僕の独り言を載せましょう。

脳外科見習いさんは言いました;

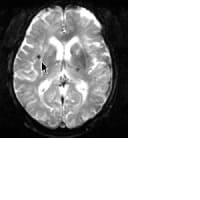

ちなみに札幌の病院で当直をやっていると夕張から患者さんがきます。

脳卒中なのですが、もちろん夕張のクリニックはスルーです。

だいたい1時間くらいで救急車できます。

(全部調べているわけではではありませんが)

脳卒中がうたがわれれば、僻地病院は即スルーというほうが時間の無駄が無くて合理的だと思います。

町の規模や、中核病院までのアクセスを考えると、村上医師タイプが合理的なことが結構あるのではと考えます。

救急疾患別にアルゴリズム(初診でどこまで診るか、その後の搬送など)

を用意すべきですが。

個人的には、心肺停止例に対してどう対応しているか知りたいですね。

昨年まで、ジェネラルもスペシャルもという小規模僻地病院で働いていましたが、どちらも中途半端だったような気がします。おそろしく疲弊していました。どちらかといえばスペシャル>ジェネラルですが、あまりにも忙しくて、予防には手が回らないし、かといって、心疾患だと学会でその支庁の他の先生が出張でいなかったりすると、対応しきれない患者さんはヘリで札幌まで送らなければならないことも。既に道東地区はジェネラリストはおろかスペシャリストも不足している状況です。

医師が絶対的に不足しています。村上先生タイプの医師が数人いても焼け石に水です。身の丈にあった地域医療だけは可能かもしれませんが。

中核都市救急外来の混雑具合は、トリアージにも支障をきたしています。

絶対的な医療資源が不足しているなか、あれこれこねくりまわしても、

短期間での朝令暮改的なシステム変更自体が疲弊の原因となったりもします。

ミクロ・マクロ両方の視点でどのくらいの医療資源が地域地域に必要なのか検討する必要があります。私見としては1時間圏内に中核病院がある人口5000人程度の自治体ならば、医師3~4人での老健併設型クリニック、救急はある程度アクセス制限をかける、という体制が良いのではと思います。いわゆる村上先生モデルとでもいいましょうか。

問題は1時間圏内の中核病院が様々な要因で医師不足となって機能を果たせなくなっている地域です。

根室地区は、中標津・根室・別海と分散していますが集約化すべきだと思います。病院の体質として●●はダメです。たぶん。田舎病院でも周辺自治体から患者さんを集めて町唯一の黒字経営企業として道内ではちょっと知られている砂川市立病院があります。周辺人口は砂川の方がもちろん多いのですが・・・。病院のホームページの収益をみてください。とても人口2万を切っている町の自治体病院とは思えません。ここになにかヒントがあるはずです。

砂川市立病院

http://www.med.sunagawa.hokkaido.jp/ウィキペディア

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%82%E5%B7%9D%E5%B8%82

このような議論やデータの検討がちょこちょこ為されている。

まだ決着点は全く見える気配は無い(あたりまえだが)

が、少しでも医療従事者とマスコミの溝が埋められればと思う。

マスコミサイドは医療の専門的なことで間違った知識を

持っていることはあるので、そこはただす。

もちろん我々もわからないことはわからないと素直に言う。

現場を実際取材した彼らなりの観点がある。

そしてかなりの問題意識で取り組まれているのは間違いない。

医療行政上の問題で医師としてできっこない理想像に対しても、

それが不可能な理由を話す。

医療に関する理念は正直かなり高いものがあるのだが、

それが実現可能なものかどうなのか?

一緒に議論していきたい。必要なのは対話だと思っている。

そして普段マスコミと接する機会など無い

末端の医師としては、このポータルサイトは

有効なツールと考えている。

いつかリアルに対面する日を待っています。

間違った内容があったらご指摘ください。

最後まで読んでくれてありがとうございます。

MJLnet面白そうだなと思った方、

ポチッ↓をお願い致します。

地域医療再生をめぐる試論

医師間でよく言われる言葉で、

その病院で働きたくなる要素

三つの点に関する地域での現状分析

1 勤務条件 (給与面、労働環境、職務規程)

2 医療技術面(スキルアップ出来る職場か、専門職を生かせる職場か)

3 院長ないし病院のポリシー(院長や病院の方針に魅力があるか)

2 医療技術面(スキルアップ出来る職場か、専門職を生かせる職場か)

に関して

話はちょっと変わっていき、地域で必要なのは、

スペシャリストとジェネラリストどっち?その定義は?

集約化の議論など、とりとめが無くなる感がある。

認識の食い違いはやはりそれなりにある。

プライバシーの問題もあるので

僕の独り言を載せましょう。

脳外科見習いさんは言いました;

ちなみに札幌の病院で当直をやっていると夕張から患者さんがきます。

脳卒中なのですが、もちろん夕張のクリニックはスルーです。

だいたい1時間くらいで救急車できます。

(全部調べているわけではではありませんが)

脳卒中がうたがわれれば、僻地病院は即スルーというほうが時間の無駄が無くて合理的だと思います。

町の規模や、中核病院までのアクセスを考えると、村上医師タイプが合理的なことが結構あるのではと考えます。

救急疾患別にアルゴリズム(初診でどこまで診るか、その後の搬送など)

を用意すべきですが。

個人的には、心肺停止例に対してどう対応しているか知りたいですね。

昨年まで、ジェネラルもスペシャルもという小規模僻地病院で働いていましたが、どちらも中途半端だったような気がします。おそろしく疲弊していました。どちらかといえばスペシャル>ジェネラルですが、あまりにも忙しくて、予防には手が回らないし、かといって、心疾患だと学会でその支庁の他の先生が出張でいなかったりすると、対応しきれない患者さんはヘリで札幌まで送らなければならないことも。既に道東地区はジェネラリストはおろかスペシャリストも不足している状況です。

医師が絶対的に不足しています。村上先生タイプの医師が数人いても焼け石に水です。身の丈にあった地域医療だけは可能かもしれませんが。

中核都市救急外来の混雑具合は、トリアージにも支障をきたしています。

絶対的な医療資源が不足しているなか、あれこれこねくりまわしても、

短期間での朝令暮改的なシステム変更自体が疲弊の原因となったりもします。

ミクロ・マクロ両方の視点でどのくらいの医療資源が地域地域に必要なのか検討する必要があります。私見としては1時間圏内に中核病院がある人口5000人程度の自治体ならば、医師3~4人での老健併設型クリニック、救急はある程度アクセス制限をかける、という体制が良いのではと思います。いわゆる村上先生モデルとでもいいましょうか。

問題は1時間圏内の中核病院が様々な要因で医師不足となって機能を果たせなくなっている地域です。

根室地区は、中標津・根室・別海と分散していますが集約化すべきだと思います。病院の体質として●●はダメです。たぶん。田舎病院でも周辺自治体から患者さんを集めて町唯一の黒字経営企業として道内ではちょっと知られている砂川市立病院があります。周辺人口は砂川の方がもちろん多いのですが・・・。病院のホームページの収益をみてください。とても人口2万を切っている町の自治体病院とは思えません。ここになにかヒントがあるはずです。

砂川市立病院

http://www.med.sunagawa.hokkaido.jp/ウィキペディア

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%82%E5%B7%9D%E5%B8%82

このような議論やデータの検討がちょこちょこ為されている。

まだ決着点は全く見える気配は無い(あたりまえだが)

が、少しでも医療従事者とマスコミの溝が埋められればと思う。

マスコミサイドは医療の専門的なことで間違った知識を

持っていることはあるので、そこはただす。

もちろん我々もわからないことはわからないと素直に言う。

現場を実際取材した彼らなりの観点がある。

そしてかなりの問題意識で取り組まれているのは間違いない。

医療行政上の問題で医師としてできっこない理想像に対しても、

それが不可能な理由を話す。

医療に関する理念は正直かなり高いものがあるのだが、

それが実現可能なものかどうなのか?

一緒に議論していきたい。必要なのは対話だと思っている。

そして普段マスコミと接する機会など無い

末端の医師としては、このポータルサイトは

有効なツールと考えている。

いつかリアルに対面する日を待っています。

間違った内容があったらご指摘ください。

最後まで読んでくれてありがとうございます。

MJLnet面白そうだなと思った方、

ポチッ↓をお願い致します。