(写真は、大垣の奥の細道のゴール( 結びの地)に建つ

「芭蕉と弟子の木因(ぼくいん)の像」)

芭蕉は、弟子の路通と一緒に敦賀を発ち、途中の木之本宿で

1泊、そこから北国脇往還を南下、小谷城のあった小谷

(おだに)を通り、関ケ原に向かいます。

関ケ原からは、中山道を通って、ついに、結びの地(ゴール)

の大垣に到着しました。

スタート地点の江戸・深川から2,400キロ、142日間

にも及ぶ「奥の細道」の旅は、ここ「大垣」でようやく

終わったのです。

当時、大垣藩10万石の藩主・戸田氏定(うじさだ)の俳句の

奨励によって、大垣の俳壇は、大垣藩士らを中心に盛ん

でした。

芭蕉が、大垣藩士の近藤如行(じょこう)の家に宿泊すると、

到着を待ちわびた大垣の大勢の弟子達が、ぞくぞくと如行邸に

集まって来て、大歓迎します。

芭蕉は、大垣滞在中に、家老の戸田権太夫、弟子の谷木因

(たに ぼくいん)などの家を訪れて句を詠みます。

結局、大垣には2週間ほど逗留し、「おくのほそ道」の最後の

句である ”蛤(はまぐり)の ふたみにわかれ 行く秋ぞ ”

を詠みました。

そして、ここ大垣の水門川の船町港から、桑名経由で、舟で

伊勢へ旅たちました。

我々のバス旅行は、小谷(おだに)の歴史博物館を出て、

いよいよ、「奥の細道」のゴールの「大垣」へ向かい

ます。

大垣に着くと、先ず、写真の「奥の細道むすびの地記念館」に

入りました。

(撮影禁止)

館内では、奥の細道に関する資料の展示の他に、3D映像の

奥の細道の紹介映画もやっていました。

記念館の隣は、上の写真の大垣藩の重鎮だった小原鉄心の別荘

の「大醒射(たいせいしゃ)」です。

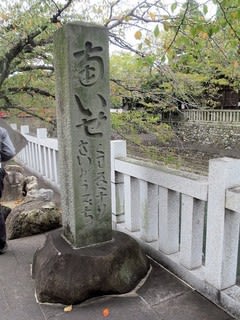

次に、記念館の道路向いにある上の写真の「芭蕉と弟子の

谷木因(たに ぼくいん)の像」を見に行きます。

奥の細道の旅を終わり、水門川を伊勢に向かう芭蕉と、それを

見送る木因の像が向かい合って立っています。

弟子の木因や如行らも、一緒に芭蕉の船に乗り、写真の水門川

の途中まで見送ったそうです。

水門川は、大垣城の外堀として築かれた運河で、揖斐川

(いびがわ)を介して大垣と桑名を結ぶ船運の運河の役割

も持っていました。

上の写真は、水門川の船着き場で、次頁の写真は

「住吉燈台」です。

住吉燈台は、かつての川港の燈台で、港の標識であると共に、

夜間でも船が航行できるように造られました。

赤い橋は、水門川に架かる住吉橋です。

上の写真は、木因が建てた道しるべの「木因俳句道標」

(複製)ですが、本物の木因俳句道標は、「奥の細道

むすびの地記念館」の中に展示されています。

”南いせ くわな(桑名)へ十り ざいごうみち”

(谷木因の俳句による道案内の柱ですが、季語の”桑苗”

(くわなへ)と、芭蕉がこれから向かう”桑名へ”を

掛けています。)

この道標は、芭蕉が木因宅を訪れた際に木因が建てたとのこと

ですが、俳句の道標は珍しいらしいです。

上の写真は、住吉燈台の近くの「蛤(はまぐり)塚」です。

”蛤の ふたみにわかれ 行秋ぞ ”

(ハマグリの殻と身とを引きはがす様に、また、再び悲しい

別れのときが来たことだ。)

この句は、芭蕉が江戸の千住を出発した際の ”行く春や

鳥なき魚の 目は泪” と対をなしています。

(ウォーク)して果たしました。

(ウォーク)して果たしました。 「槍投げ標識」を珍百景に押していただきありがとうございます。

「槍投げ標識」を珍百景に押していただきありがとうございます。