え~、この本の感想もこれで終わりにしたいと思います。正直、他にやることが溜まっていますので。今回はニッチと遺伝子についてです。

以下引用

P132

恐竜や首長竜のような大型の爬虫類が絶滅した後、そのニッチはどうなったのだろうか。環境が回復すれば、系統は違っていても形態や生態が似通っている動物がそのニッチに入り込んで生息しているはずである。たとえば、かつての魚竜のニッチには現在ではイルカが入り込んで生息しているように見える(中生代にいた爬虫類のイクチオサウルスと現生の哺乳類のイルカの生態や形態は、かなり似通っていると思われる)。しかし、たとえば首長竜の絶滅後、そのあいたニッチに入り込んで生息している生物はいるだろうか。ネッシーのようなものが普通に生息しているのだとすればかつての首長竜のニッチが現在もあると言うことができるのだろうが、ネッシーは実際には存在せず、ニッチも具現していない。つまり、いちど絶滅したらその後はもうなくなってしまったニッチも結構あるのだろう。巨大恐竜のニッチもまた、その後にはほとんど引き継がれていないように見える。哺乳類については自称以降に述べるが、白亜紀末期頃から様々な哺乳類が出現し、恐竜絶滅後に多様化するけれども、巨大恐竜と似通った生態と形態を持っている哺乳類はいない。100トンもの巨体が生存可能な陸上のニッチはなくなってしまったのだろう。

引用終わり

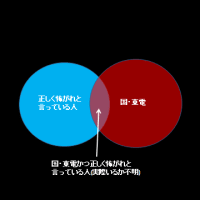

ニッチというのはその生物の生態系内における役割、人間に例えれば職業です。

この場合、首長竜のニッチって水中における大型捕食者ですよね。クジラがそうじゃないの?首長竜が魚やアンモナイトを食べていたようにクジラが現代では魚や頭足類の捕食者ですが?なんでニッチの話をしているのに形態にしか目がいかないのか。なぜ生態面の話をしないのか理解に苦しみます。

遺伝子についてもまるで理解できないことを嘯いています。

以下引用

P148~149

現生の生物についてはDNA解析が可能だから、それによって系統を確かめることができる。ところが、DNA解析によって得た系統と形態による分類は合致しないケースが多い。

中略

逆に言えば、DNA解析の結果、同じ系統だということになっても、その形態はまるで異なることも多いのである。DNAが形を決めているわけではないのだ。

引用終わり

ハァ?(゜A゜)普通、DNAによる系統解析って淘汰圧のかかりにくい中立な領域を使うんですが。形態という自然淘汰のかかりやすい所とは関わっている遺伝子が違うんですよ。そもそもDNAによる系統解析が中立説から発展してきたことを知っていればこんなことは言えないはずですよ。なにこの一知半解。まぁ理解度が半解どころか崩壊してる気もしますが。まるで出来の恐ろしく悪い大学生を見ているようだ。本人は総合説へのネガキャンのつもりでしょうが、違いをきちんと把握して説明すべきことを説明しないのは教育者として下衆だよね。

いろいろ書いてきましたが、感想としては、「まぁ池田清彦だからね。この程度はデフォだよね(´・ω・`)」。

以下引用

P132

恐竜や首長竜のような大型の爬虫類が絶滅した後、そのニッチはどうなったのだろうか。環境が回復すれば、系統は違っていても形態や生態が似通っている動物がそのニッチに入り込んで生息しているはずである。たとえば、かつての魚竜のニッチには現在ではイルカが入り込んで生息しているように見える(中生代にいた爬虫類のイクチオサウルスと現生の哺乳類のイルカの生態や形態は、かなり似通っていると思われる)。しかし、たとえば首長竜の絶滅後、そのあいたニッチに入り込んで生息している生物はいるだろうか。ネッシーのようなものが普通に生息しているのだとすればかつての首長竜のニッチが現在もあると言うことができるのだろうが、ネッシーは実際には存在せず、ニッチも具現していない。つまり、いちど絶滅したらその後はもうなくなってしまったニッチも結構あるのだろう。巨大恐竜のニッチもまた、その後にはほとんど引き継がれていないように見える。哺乳類については自称以降に述べるが、白亜紀末期頃から様々な哺乳類が出現し、恐竜絶滅後に多様化するけれども、巨大恐竜と似通った生態と形態を持っている哺乳類はいない。100トンもの巨体が生存可能な陸上のニッチはなくなってしまったのだろう。

引用終わり

ニッチというのはその生物の生態系内における役割、人間に例えれば職業です。

この場合、首長竜のニッチって水中における大型捕食者ですよね。クジラがそうじゃないの?首長竜が魚やアンモナイトを食べていたようにクジラが現代では魚や頭足類の捕食者ですが?なんでニッチの話をしているのに形態にしか目がいかないのか。なぜ生態面の話をしないのか理解に苦しみます。

遺伝子についてもまるで理解できないことを嘯いています。

以下引用

P148~149

現生の生物についてはDNA解析が可能だから、それによって系統を確かめることができる。ところが、DNA解析によって得た系統と形態による分類は合致しないケースが多い。

中略

逆に言えば、DNA解析の結果、同じ系統だということになっても、その形態はまるで異なることも多いのである。DNAが形を決めているわけではないのだ。

引用終わり

ハァ?(゜A゜)普通、DNAによる系統解析って淘汰圧のかかりにくい中立な領域を使うんですが。形態という自然淘汰のかかりやすい所とは関わっている遺伝子が違うんですよ。そもそもDNAによる系統解析が中立説から発展してきたことを知っていればこんなことは言えないはずですよ。なにこの一知半解。まぁ理解度が半解どころか崩壊してる気もしますが。まるで出来の恐ろしく悪い大学生を見ているようだ。本人は総合説へのネガキャンのつもりでしょうが、違いをきちんと把握して説明すべきことを説明しないのは教育者として下衆だよね。

いろいろ書いてきましたが、感想としては、「まぁ池田清彦だからね。この程度はデフォだよね(´・ω・`)」。