再導入というのは専門家の間でも意見がわかれる問題です。問題点のひとつは再導入を成功させるまでにかかるお金や人員。もうひとつは再導入に使う個体の出自です。再導入につかう個体がもともとその地域に生息していた種の系譜につらなる(その地域固有の遺伝子を持っている)場合はまだいいです。

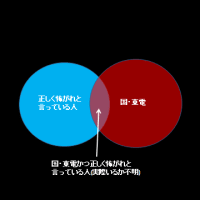

しかし、トキの場合は中国産の個体を増やしているわけですから、日本のトキが持っていた固有の遺伝子を持っていないことは明白です。この場合、遺伝的多様性の保全の観点からトキを日本に持ち込むのは容認しづらいと考えられます。優先順位をつけるなら、外来の遺伝子より在来の遺伝子のほうがより保全すべき対象になるからです。これはブラックバスより日本産タナゴ類の保全に重きを置くようなものです。

これに対して、トキの再導入に肯定的なひとは次のような利点をあげます。

・トキを旗頭として地域の自然再生につながる

実際、トキの再導入にかかわる本ではこれが利点としてよくあげられていますし、事実としてある程度はトキを旗頭とした自然再生は効果はありそうです。同じく再導入されたコウノトリでは、コウノトリを自然再生の旗頭にして休耕田を魚などが住みやすい環境に変えたり、無農薬、減農薬の米作りにもつながっていると聞きます。ですから、多くの生物が住みやすい環境を作るという目的においては、トキの再導入は手段のひとつとして有効だと思われます。

ですが、再導入そのものの成功や外来生物問題という観点からは、いまの状況を素直に喜べないという気持ちが僕にはあります。外来生物問題の観点からは定義上トキもブラックバスも外来生物ですから、あまりトキを特別扱いするのはダブルスタンダードともとられかねません(これは僕自身がトキにあまり思い入れがないからかもしれません)。また、再導入として成功するのかという点でも懐疑的です。これまでに数々の再導入が行われましたが、そのうち保全生態学的に成功と呼べるのは十数件ほどと聞きます。再導入が成功とみなされるのは1000単位の数の個体群が複数個所に生息しているのが条件です。いまの日本にそれだけのトキを養える容量があるのかというのが僕がトキの再導入に懐疑的な理由のひとつです。

しかし、トキの場合は中国産の個体を増やしているわけですから、日本のトキが持っていた固有の遺伝子を持っていないことは明白です。この場合、遺伝的多様性の保全の観点からトキを日本に持ち込むのは容認しづらいと考えられます。優先順位をつけるなら、外来の遺伝子より在来の遺伝子のほうがより保全すべき対象になるからです。これはブラックバスより日本産タナゴ類の保全に重きを置くようなものです。

これに対して、トキの再導入に肯定的なひとは次のような利点をあげます。

・トキを旗頭として地域の自然再生につながる

実際、トキの再導入にかかわる本ではこれが利点としてよくあげられていますし、事実としてある程度はトキを旗頭とした自然再生は効果はありそうです。同じく再導入されたコウノトリでは、コウノトリを自然再生の旗頭にして休耕田を魚などが住みやすい環境に変えたり、無農薬、減農薬の米作りにもつながっていると聞きます。ですから、多くの生物が住みやすい環境を作るという目的においては、トキの再導入は手段のひとつとして有効だと思われます。

ですが、再導入そのものの成功や外来生物問題という観点からは、いまの状況を素直に喜べないという気持ちが僕にはあります。外来生物問題の観点からは定義上トキもブラックバスも外来生物ですから、あまりトキを特別扱いするのはダブルスタンダードともとられかねません(これは僕自身がトキにあまり思い入れがないからかもしれません)。また、再導入として成功するのかという点でも懐疑的です。これまでに数々の再導入が行われましたが、そのうち保全生態学的に成功と呼べるのは十数件ほどと聞きます。再導入が成功とみなされるのは1000単位の数の個体群が複数個所に生息しているのが条件です。いまの日本にそれだけのトキを養える容量があるのかというのが僕がトキの再導入に懐疑的な理由のひとつです。