■【能登末森城の戦い】

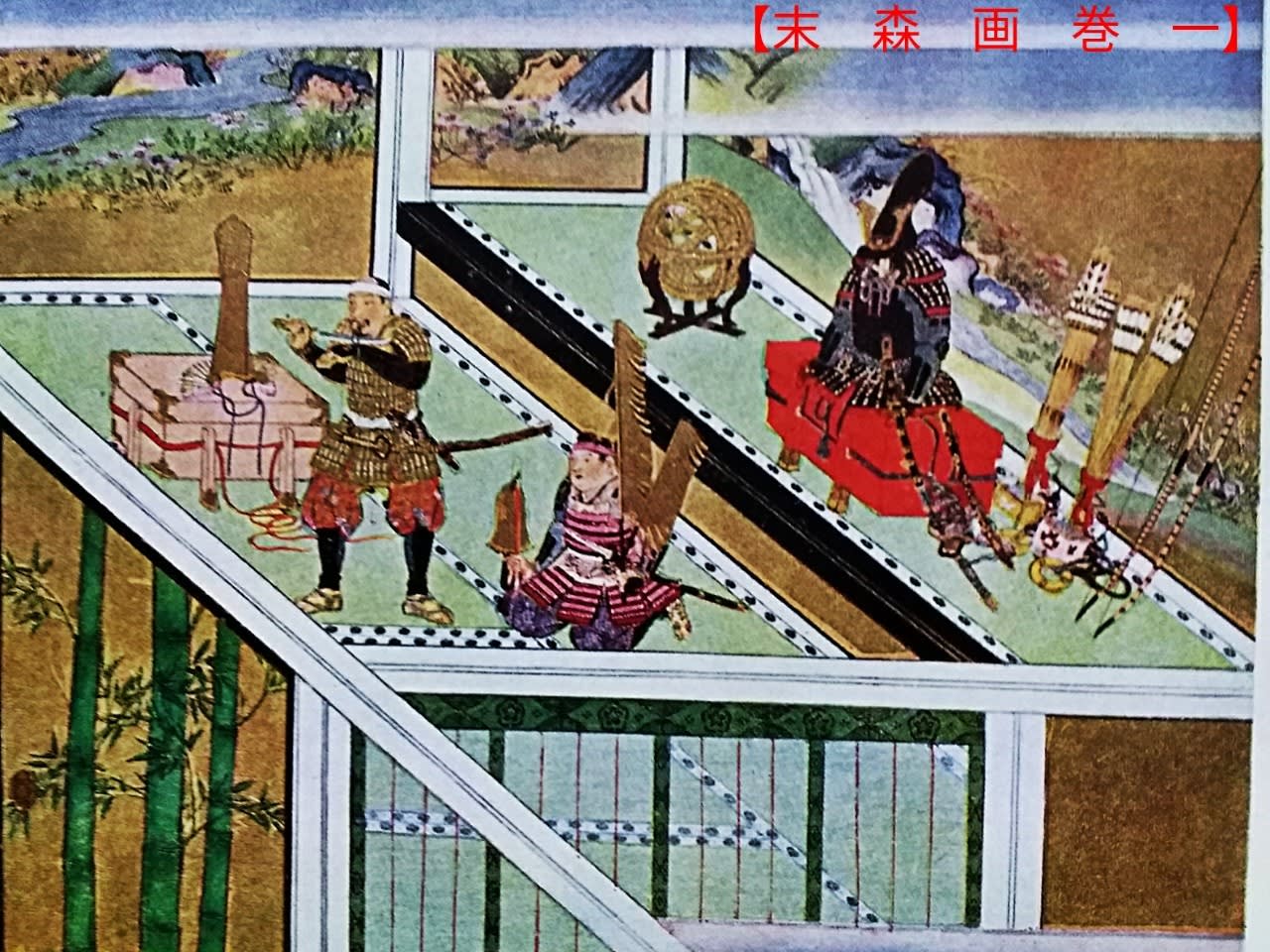

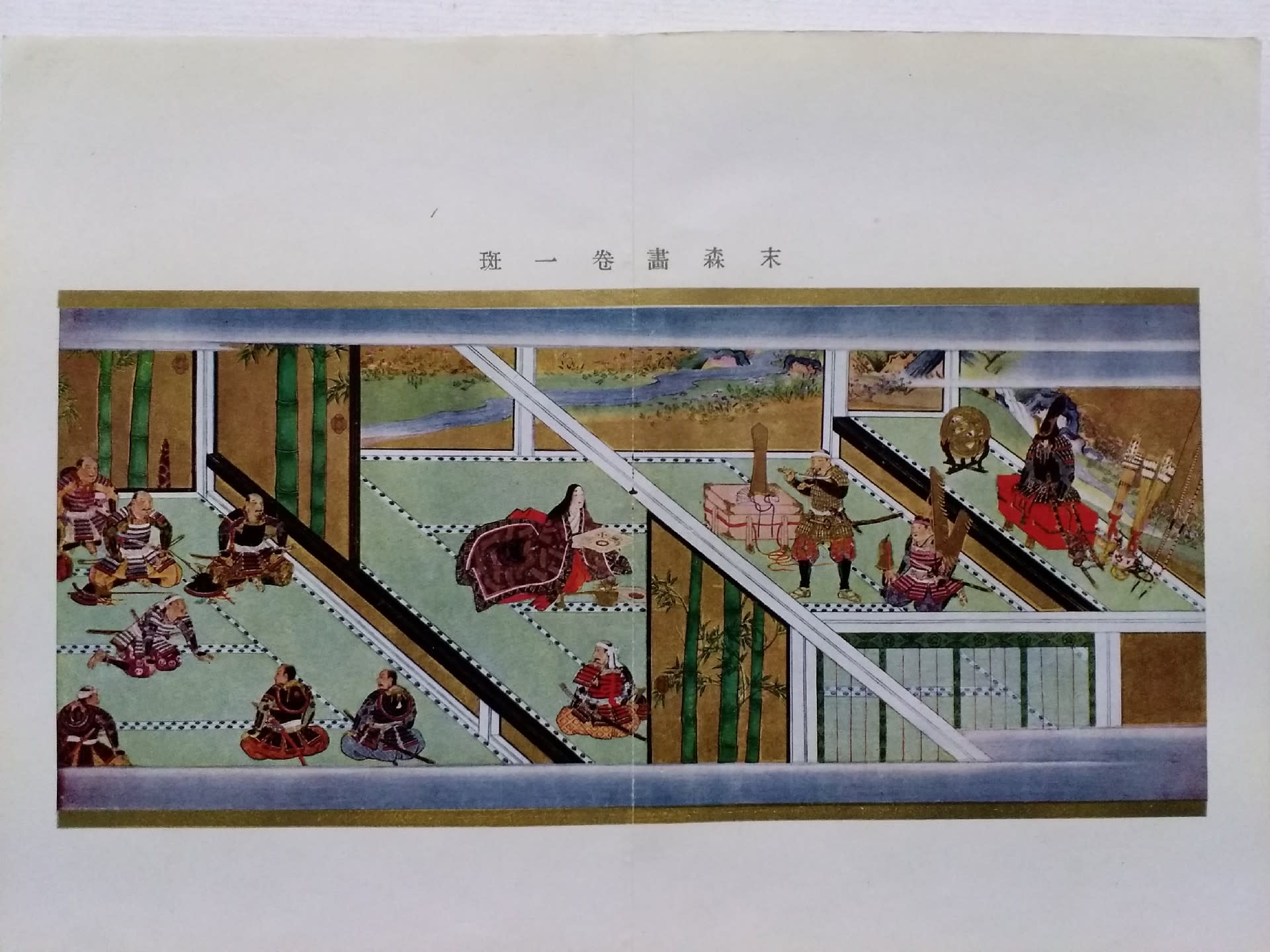

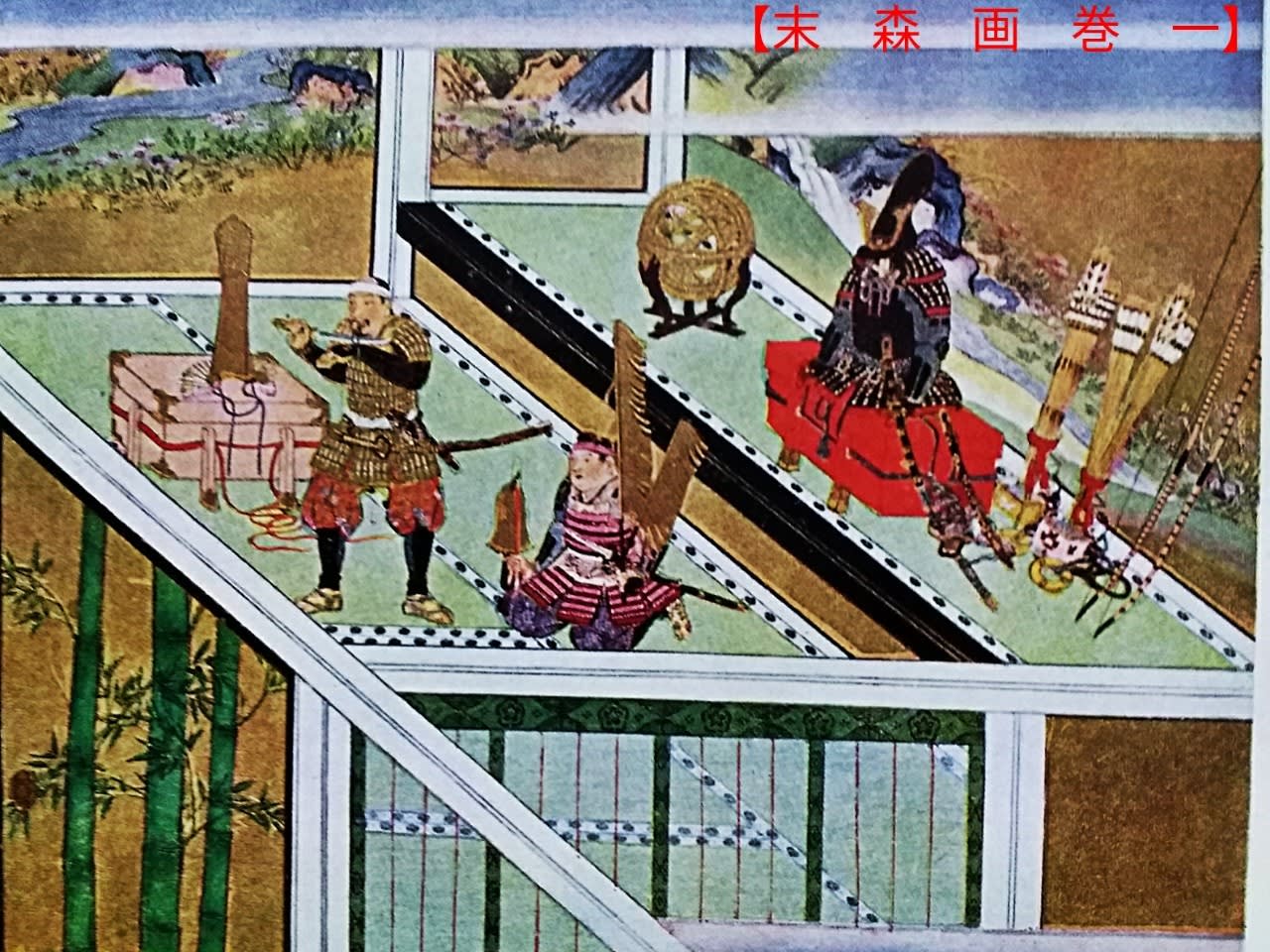

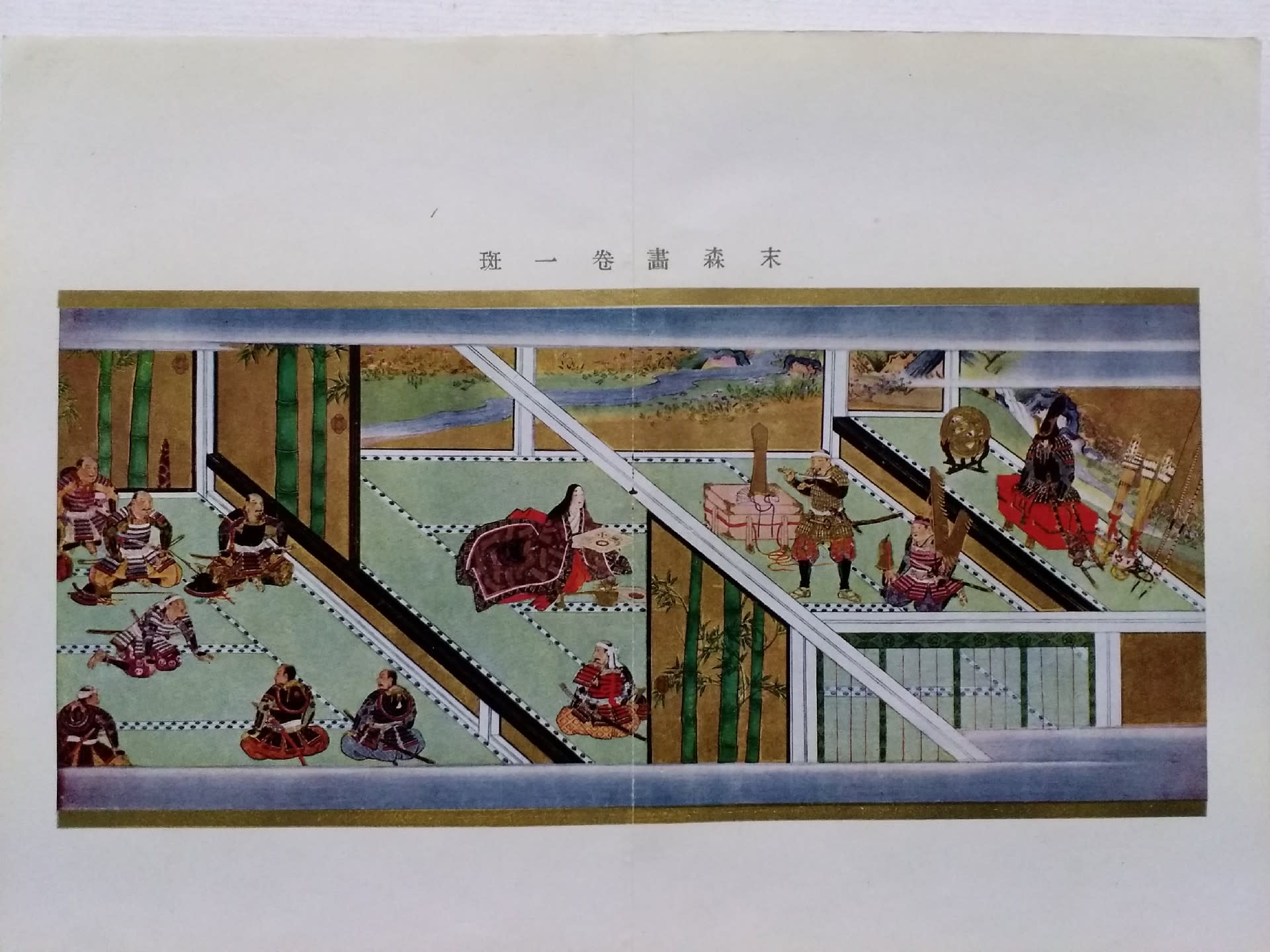

(前田利家出陣の図)

加賀藩第十五代前田利嗣所蔵「能登末森巻一」

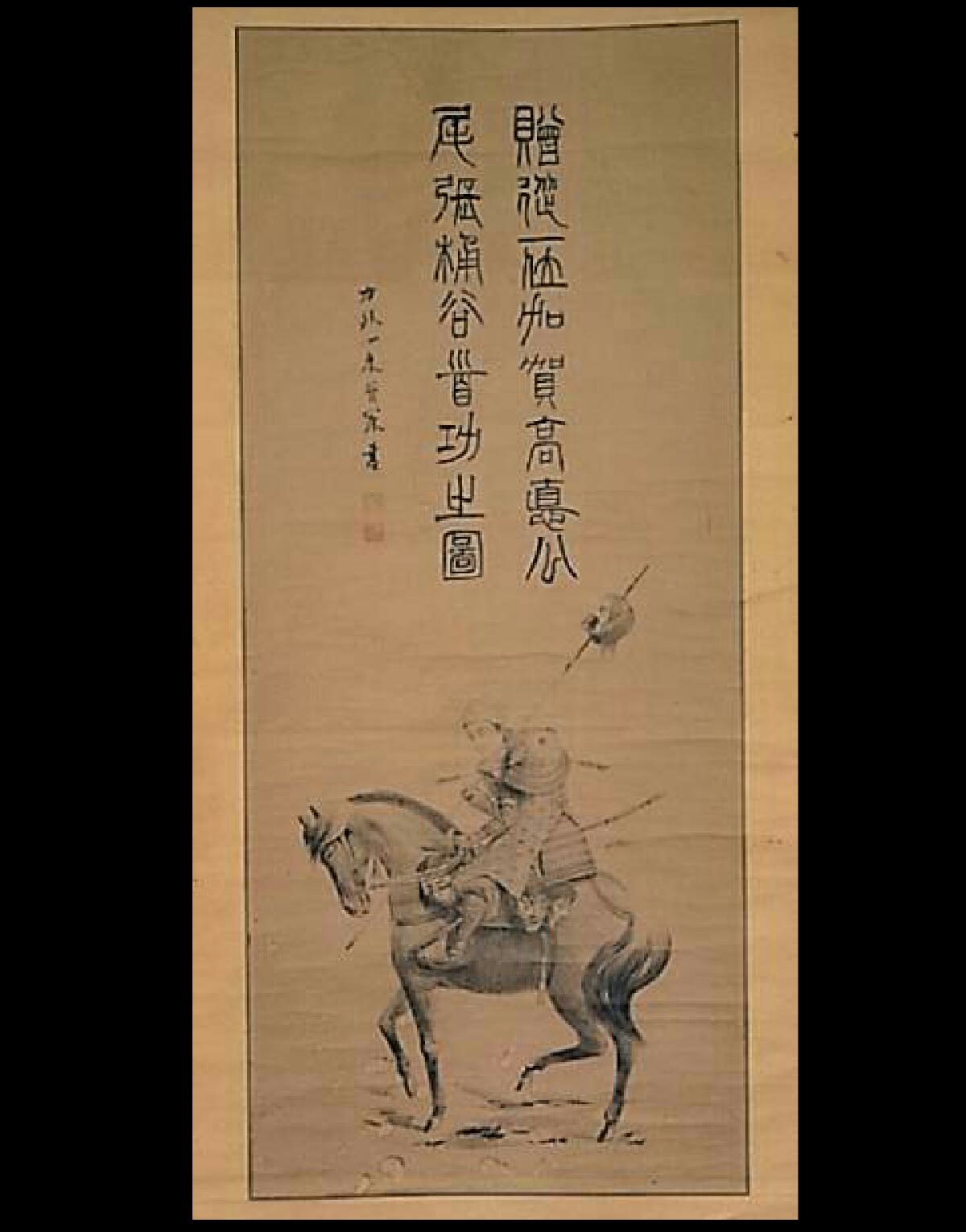

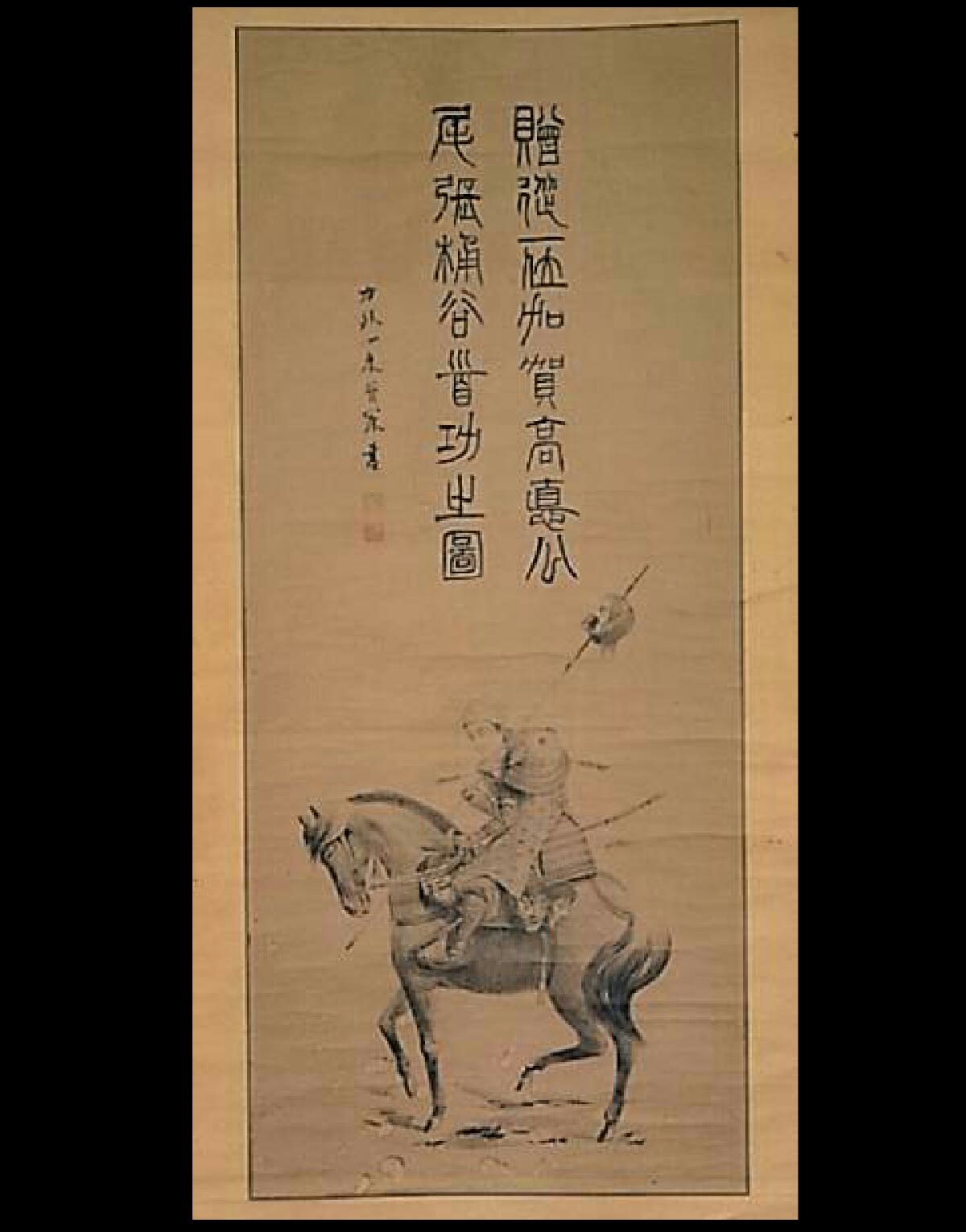

■「前田利家戦功図」 (北方心泉作)

(※金沢市では北方心泉の作品が文化財に指定されている。 )

■「国史画帖 大和桜」

■高岡市内の守山城の城主神保氏張とその家臣の柴野城城主寺嶋牛之助・甥の赤丸・浅井城城主中山直治は佐々成政に従い石川県の能登末森城で前田利家と戦った。負けた越中砺波郡の諸将はある者は前田家にすり寄り、ある者は意地を通して領外に落ち延びた。神保氏張は佐々成政に従い、熊本に転じ、成政の死後は徳川家康に従って旗本として遇された。五位庄領主寺島牛之助(牛介)は鉄砲の腕前を買われて加賀藩に士官し、高岡町奉行や算用場奉行等の要職を勤めた後に罪を得て能登島に流されそこで生涯を閉じた。赤丸城の中山直治は敦賀に逃れて敦賀の今井家を継いだ。しかし、残された砺波郡、取り分け赤丸城や柴野城が在った小矢部川と西山一帯に囲まれた小矢部川の川西地域は、施設が破壊され、寺院は移され、西山沿いの住民は農奴として無産の頭振り百姓として現在の高岡市和田の和田新村の開発に従事させられ極貧に喘いだ。(※「富山県立公文書館資料」)

通常は「四公六民」で40%の課税標準だが、佐々成政の牙城の赤丸城の麓の舞谷村には75%もの課税が行われ、それ以外の村々の小矢部川川西の鳥倉村75%、花尾村71%、赤丸村61%、細池村70%、馬場村70%の重税が課せられ、その他の西山沿いの集落にも60%以上の税が課せられた。加賀藩からは「村御印」と云う課税通達が村々に発給され、この書面は再発行がされなかった為、紛失、汚損は重罪とされ、それだけで「手鎖の上、入牢」の処罰を受けた。赤丸村その肝煎「五衛門」も処罰を受けて、遂には亡くなっている。

(※「杉野家文書」福岡歴史民俗資料館)

■「加能越三箇国高物成帳 部分」

(※金沢市立玉川図書館 発行)

■事情の知らない歴史家は、これは小矢部川川西の生産高が高い為、或は品質が良い為だと解説しているが、加賀藩の情け容赦の無い占領政策を知らない者の戯言に過ぎない。当時は種籾を借りれば二割の利子、地域の土木工事や藩の工事には駆り出され、森林の利益は山役、河川の漁には川役として課税された。又、米を集める手数料として米の1割が役人の手元に入った。勿論、米は百姓が地域の「お蔵」に迄届けるのだが、検査と称して役人によって米が抜かれたと云う。地域は十村役、肝煎、組合頭と言う三役に徴税の義務が課され、連座して罪を問われた。示された納税が期限迄に出来なければ女房、子供も売り払い、それでも払えない凶作の年には小矢部川に次々と遺体が流れ着いた。この遺体処理費用も村の連帯責任とされた為、村々では小矢部川に立ち番をして流れて来た遺体を長い竹棒で下流に押し流していたと古老は伝えている。

赤丸地域の住民は、為政者が代わる度に家を焼かれ、農地を荒され、人間が売り買いされると云うのが実状で在った。特に五位庄は南北朝時代の桃井直常の「五位庄の戦い」や「一向一揆の五位庄への集結」、上杉謙信の「石動山焼き討ち」、前田利家の「石動山・西山」の焼き討ちにより徹底して施設は燃やされ、前田利家は、住民は女子供に至る迄斬殺して寺の山門に一千以上の首を掛けて見せしめにし、山から流れ出る谷川は流れる血で真っ赤になり溢れたと地域の古記録や伝承は伝えている。

■『越中の戦記』

=>『北国太平記』と『北国全太平記』

🔽『北国太平記』の「前田利家石動山攻め」

■佐々成政勢が前田利家との雌雄を決する為に能登末森城の戦いに望んで柴野城、赤丸城、木舟城から出撃した時、高岡市福岡町沢川の田畑兵衛という土豪が、能登末森城の戦いに向かっていた佐々成政に味方して道案内をするフリをして成政陣営を山中でワザと迷わせ、末森の戦いに遅れさせたという話がある。この話しは通俗的な日本史とされる「北国全太平記」と云う江戸時代の物語に詳しく載っている。田畑兵衛は富山県から石川県に向かう山中の沢川村の土豪であったが、昔から能登の入口の羽咋郡・鹿島郡の二郡を領有していた平家の末裔だと云う。前田利家はその所領を返してやるとでもいったものか、沢川の田畑兵衛は見事に裏切り、前田側が戦勝した。前田利家はその後、沢川村周辺の見渡す限りの山地を田畑兵衛に与え、寛延元年、文久三年の御扶持人十村名簿には「無組御扶持人」として田畑兵衛の名前がある。又、250年近くも山廻役を務め名家とされたと云う。(※「高岡市福岡町歴史民俗資料館」には「田畑家」文書がある。)

🔽『北国全太平記』の「能登末森城の戦い」

■「田畑兵衛由緒」(※富山県立図書館)

■「前田利家の武生での殺戮」

福井県武生市では「前田利家は一向宗門徒を虐殺した武将」として言い伝えられている。

武生 一向一揆では、山々に逃れた民百姓を徹底的に探しだし、女、子供に至る迄、熱釜に放り込んで焼き殺したり、磔に架けて虐殺した。その時逃れて怨みを記入した屋根瓦が残されている。伝承は前田利家の狂気を今に伝えている。

■豊臣秀吉は各種の諜報活動と調略を駆使して、闘わずして味方に着ける事に腐心したが、前田利家の政治手法もこれに似ている。武骨な佐々成政は各種の調略で豊臣秀吉から離反させられ、まんまと前田利家が100万石の領地を手中にした訳だ。前田家は元々畠山氏の統治時代からの能登の雄で有った長氏の所領を没収し、代わって越中五位庄赤丸村の領地を宛がった。代わりに赤丸村等の五位庄を上杉謙信以来安堵されていた元佐々氏の配下の寺島牛介は助けられて加賀藩の家臣となり、その子孫の寺島蔵人(原家からの養子)は高岡町奉行、算用場奉行等を歴任し、加賀藩の重役として処遇を受けたが、遂には能登島に配流されて生涯を閉じた。加賀藩は巧みな情報操作と、巧みな策略、統治手法で徳川の時代を生き延びた。

戦乱は勝者と敗者の歴史を塗り替え、勝てば官軍で、敗者の歴史は消され、勝者が作り上げた「歴史」だけが残り、都合の悪い真実は隠される。戦争史に正義や真実は無い。全てが勝者の主張に沿った「歴史」だけである。今、高岡市の歴史は「前田家」一色である。長い古代、中世、近代の歴史は全て加賀藩の色眼鏡で脚色され、加賀藩におもねた家臣や町民の事だけが歴史として標榜されている。現代の高岡市は加賀藩の延長かと見紛う位だ。京都や奈良等が古代・中世に歴史の焦点を定めているのと同様に、富山県の歴史では長く統治した畠山氏や神保氏、桃井直常等の南朝の武将、上杉謙信、一向宗等の時代は霞んで見える位、前田家一色なのである。

(前田利家出陣の図)

加賀藩第十五代前田利嗣所蔵「能登末森巻一」

■「前田利家戦功図」 (北方心泉作)

(※金沢市では北方心泉の作品が文化財に指定されている。 )

■「国史画帖 大和桜」

■高岡市内の守山城の城主神保氏張とその家臣の柴野城城主寺嶋牛之助・甥の赤丸・浅井城城主中山直治は佐々成政に従い石川県の能登末森城で前田利家と戦った。負けた越中砺波郡の諸将はある者は前田家にすり寄り、ある者は意地を通して領外に落ち延びた。神保氏張は佐々成政に従い、熊本に転じ、成政の死後は徳川家康に従って旗本として遇された。五位庄領主寺島牛之助(牛介)は鉄砲の腕前を買われて加賀藩に士官し、高岡町奉行や算用場奉行等の要職を勤めた後に罪を得て能登島に流されそこで生涯を閉じた。赤丸城の中山直治は敦賀に逃れて敦賀の今井家を継いだ。しかし、残された砺波郡、取り分け赤丸城や柴野城が在った小矢部川と西山一帯に囲まれた小矢部川の川西地域は、施設が破壊され、寺院は移され、西山沿いの住民は農奴として無産の頭振り百姓として現在の高岡市和田の和田新村の開発に従事させられ極貧に喘いだ。(※「富山県立公文書館資料」)

通常は「四公六民」で40%の課税標準だが、佐々成政の牙城の赤丸城の麓の舞谷村には75%もの課税が行われ、それ以外の村々の小矢部川川西の鳥倉村75%、花尾村71%、赤丸村61%、細池村70%、馬場村70%の重税が課せられ、その他の西山沿いの集落にも60%以上の税が課せられた。加賀藩からは「村御印」と云う課税通達が村々に発給され、この書面は再発行がされなかった為、紛失、汚損は重罪とされ、それだけで「手鎖の上、入牢」の処罰を受けた。赤丸村その肝煎「五衛門」も処罰を受けて、遂には亡くなっている。

(※「杉野家文書」福岡歴史民俗資料館)

■「加能越三箇国高物成帳 部分」

(※金沢市立玉川図書館 発行)

■事情の知らない歴史家は、これは小矢部川川西の生産高が高い為、或は品質が良い為だと解説しているが、加賀藩の情け容赦の無い占領政策を知らない者の戯言に過ぎない。当時は種籾を借りれば二割の利子、地域の土木工事や藩の工事には駆り出され、森林の利益は山役、河川の漁には川役として課税された。又、米を集める手数料として米の1割が役人の手元に入った。勿論、米は百姓が地域の「お蔵」に迄届けるのだが、検査と称して役人によって米が抜かれたと云う。地域は十村役、肝煎、組合頭と言う三役に徴税の義務が課され、連座して罪を問われた。示された納税が期限迄に出来なければ女房、子供も売り払い、それでも払えない凶作の年には小矢部川に次々と遺体が流れ着いた。この遺体処理費用も村の連帯責任とされた為、村々では小矢部川に立ち番をして流れて来た遺体を長い竹棒で下流に押し流していたと古老は伝えている。

赤丸地域の住民は、為政者が代わる度に家を焼かれ、農地を荒され、人間が売り買いされると云うのが実状で在った。特に五位庄は南北朝時代の桃井直常の「五位庄の戦い」や「一向一揆の五位庄への集結」、上杉謙信の「石動山焼き討ち」、前田利家の「石動山・西山」の焼き討ちにより徹底して施設は燃やされ、前田利家は、住民は女子供に至る迄斬殺して寺の山門に一千以上の首を掛けて見せしめにし、山から流れ出る谷川は流れる血で真っ赤になり溢れたと地域の古記録や伝承は伝えている。

■『越中の戦記』

=>『北国太平記』と『北国全太平記』

🔽『北国太平記』の「前田利家石動山攻め」

■佐々成政勢が前田利家との雌雄を決する為に能登末森城の戦いに望んで柴野城、赤丸城、木舟城から出撃した時、高岡市福岡町沢川の田畑兵衛という土豪が、能登末森城の戦いに向かっていた佐々成政に味方して道案内をするフリをして成政陣営を山中でワザと迷わせ、末森の戦いに遅れさせたという話がある。この話しは通俗的な日本史とされる「北国全太平記」と云う江戸時代の物語に詳しく載っている。田畑兵衛は富山県から石川県に向かう山中の沢川村の土豪であったが、昔から能登の入口の羽咋郡・鹿島郡の二郡を領有していた平家の末裔だと云う。前田利家はその所領を返してやるとでもいったものか、沢川の田畑兵衛は見事に裏切り、前田側が戦勝した。前田利家はその後、沢川村周辺の見渡す限りの山地を田畑兵衛に与え、寛延元年、文久三年の御扶持人十村名簿には「無組御扶持人」として田畑兵衛の名前がある。又、250年近くも山廻役を務め名家とされたと云う。(※「高岡市福岡町歴史民俗資料館」には「田畑家」文書がある。)

🔽『北国全太平記』の「能登末森城の戦い」

■「田畑兵衛由緒」(※富山県立図書館)

■「前田利家の武生での殺戮」

福井県武生市では「前田利家は一向宗門徒を虐殺した武将」として言い伝えられている。

武生 一向一揆では、山々に逃れた民百姓を徹底的に探しだし、女、子供に至る迄、熱釜に放り込んで焼き殺したり、磔に架けて虐殺した。その時逃れて怨みを記入した屋根瓦が残されている。伝承は前田利家の狂気を今に伝えている。

■豊臣秀吉は各種の諜報活動と調略を駆使して、闘わずして味方に着ける事に腐心したが、前田利家の政治手法もこれに似ている。武骨な佐々成政は各種の調略で豊臣秀吉から離反させられ、まんまと前田利家が100万石の領地を手中にした訳だ。前田家は元々畠山氏の統治時代からの能登の雄で有った長氏の所領を没収し、代わって越中五位庄赤丸村の領地を宛がった。代わりに赤丸村等の五位庄を上杉謙信以来安堵されていた元佐々氏の配下の寺島牛介は助けられて加賀藩の家臣となり、その子孫の寺島蔵人(原家からの養子)は高岡町奉行、算用場奉行等を歴任し、加賀藩の重役として処遇を受けたが、遂には能登島に配流されて生涯を閉じた。加賀藩は巧みな情報操作と、巧みな策略、統治手法で徳川の時代を生き延びた。

戦乱は勝者と敗者の歴史を塗り替え、勝てば官軍で、敗者の歴史は消され、勝者が作り上げた「歴史」だけが残り、都合の悪い真実は隠される。戦争史に正義や真実は無い。全てが勝者の主張に沿った「歴史」だけである。今、高岡市の歴史は「前田家」一色である。長い古代、中世、近代の歴史は全て加賀藩の色眼鏡で脚色され、加賀藩におもねた家臣や町民の事だけが歴史として標榜されている。現代の高岡市は加賀藩の延長かと見紛う位だ。京都や奈良等が古代・中世に歴史の焦点を定めているのと同様に、富山県の歴史では長く統治した畠山氏や神保氏、桃井直常等の南朝の武将、上杉謙信、一向宗等の時代は霞んで見える位、前田家一色なのである。