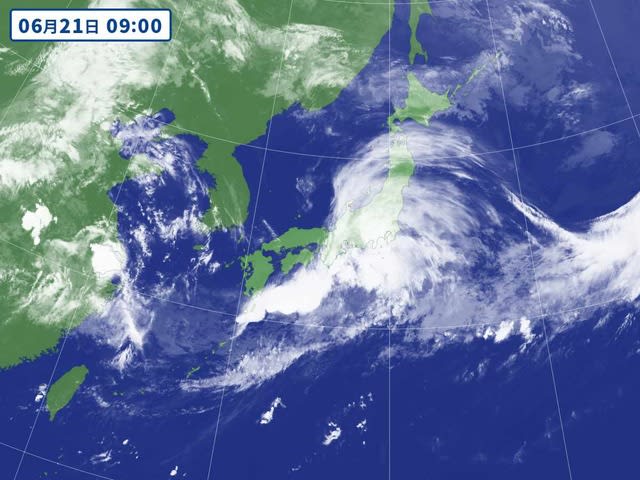

2024 6月22日 (土曜日) 晴れ

約2週間遅れで昨日梅雨に入ったと思われる・・・と発表

しかし、今日は朝から暑くなって晴れた。

~~~~~~~~~~~~~~~~

★もう10年も経過したのか!と思う富岡製糸場の世界遺産・・・

上毛新聞のコラムでは・・

▼「富岡製糸場を世界遺産に登録するための研究プロジェクトに取り組みたい」。

2003年8月、当時の小寺弘之知事が表明した

構想を聞いた県民の多くは半信半疑だった。

★私もこの運動の話を聞いたとき・・まさか本気か?と思った。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼養蚕や製糸はあまりに身近過ぎて、

ありふれたものにしか映らなかった。

世界遺産と聞いてイメージするのは

ピラミッドや万里の長城など壮大な建造物ばかり。

赤れんがの製糸場がそれほどのものとは思えなかった

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼上毛新聞社はキャンペーンを展開して、運動を後押ししてきた。

まず取り組んだのが絹産業に関わる人々を紹介する

連載「絹人往来」である

~~~~~~~~~~~~

▼最初に訪ねたのは、「養蚕新論」で清涼育を提唱した田島弥平の子孫・健一さんだった。

代々当主は「弥平」を襲名したのに継がず、

島村蚕種の歴史を閉じるつらい役割を担った。

登録運動への期待よりも、養蚕衰退への無念さが言葉の端々ににじんでいた

▼その後「ぐんま島村蚕種の会」会長を引き受け、

亡くなるまで養蚕農家群の保全、ボランティアガイドの育成に努めた。

来訪者に地域の歴史を伝えることに新たな使命を見いだしたようで、

表情は輝いていた

~~~~~~~~~~~~~

▼登録までの長い道のりは、

県民がふるさとの歴史と文化を再確認する貴重な機会だったように思う。

取材では養蚕や座繰りの思い出を懐かしそうに話すたくさんの笑顔に出会った。

「富岡製糸場と絹産業遺産群」の登録決定からきょうで10年になる。

=======================

★個人的にも近いので何回も訪れているが、本当に身近過ぎて、今だに信じがたい。

ピラミッド・万里の長城・など旅の中で沢山の世界遺産を訪れた経験から

この世界遺産は小規模だ。それでも、維持管理は大変であろう。

〇個人的には行田の古墳公園も世界遺産になって欲しい。

============================

約2週間遅れで昨日梅雨に入ったと思われる・・・と発表

しかし、今日は朝から暑くなって晴れた。

~~~~~~~~~~~~~~~~

★もう10年も経過したのか!と思う富岡製糸場の世界遺産・・・

上毛新聞のコラムでは・・

▼「富岡製糸場を世界遺産に登録するための研究プロジェクトに取り組みたい」。

2003年8月、当時の小寺弘之知事が表明した

構想を聞いた県民の多くは半信半疑だった。

★私もこの運動の話を聞いたとき・・まさか本気か?と思った。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼養蚕や製糸はあまりに身近過ぎて、

ありふれたものにしか映らなかった。

世界遺産と聞いてイメージするのは

ピラミッドや万里の長城など壮大な建造物ばかり。

赤れんがの製糸場がそれほどのものとは思えなかった

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼上毛新聞社はキャンペーンを展開して、運動を後押ししてきた。

まず取り組んだのが絹産業に関わる人々を紹介する

連載「絹人往来」である

~~~~~~~~~~~~

▼最初に訪ねたのは、「養蚕新論」で清涼育を提唱した田島弥平の子孫・健一さんだった。

代々当主は「弥平」を襲名したのに継がず、

島村蚕種の歴史を閉じるつらい役割を担った。

登録運動への期待よりも、養蚕衰退への無念さが言葉の端々ににじんでいた

▼その後「ぐんま島村蚕種の会」会長を引き受け、

亡くなるまで養蚕農家群の保全、ボランティアガイドの育成に努めた。

来訪者に地域の歴史を伝えることに新たな使命を見いだしたようで、

表情は輝いていた

~~~~~~~~~~~~~

▼登録までの長い道のりは、

県民がふるさとの歴史と文化を再確認する貴重な機会だったように思う。

取材では養蚕や座繰りの思い出を懐かしそうに話すたくさんの笑顔に出会った。

「富岡製糸場と絹産業遺産群」の登録決定からきょうで10年になる。

=======================

★個人的にも近いので何回も訪れているが、本当に身近過ぎて、今だに信じがたい。

ピラミッド・万里の長城・など旅の中で沢山の世界遺産を訪れた経験から

この世界遺産は小規模だ。それでも、維持管理は大変であろう。

〇個人的には行田の古墳公園も世界遺産になって欲しい。

============================