甲府の町名

今まで甲府の町名がかなり出てきました。今回は町名について

甲府の町名と江戸時代の町名は異なっています。昭和40年代に大規模な町名変更が行なわれたからです。町名や地名は文化財産と思っていますので、町名変更は文化の破壊と思っています。

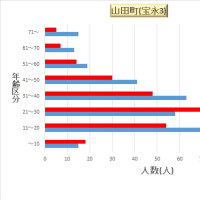

柳町、三日町、八日町、山田町などの町名が中央、城東などの味気ない町名に変更されてしまいました。そこで、江戸時代の下府中の町名について書きます。

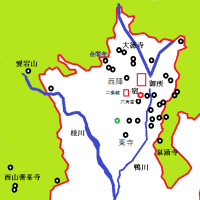

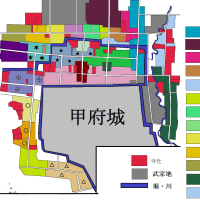

図は下府中の町区分です。灰色の部分は甲府城です。下府中の土居内は東西と南北の道路により整然と町割が行なわれていました。自然発生的な町ではなく、人工的な町であることがよくわかります。下府中は二の堀と三の堀に囲まれています。この堀に囲まれた町は土居内といわれ、甲府の中心街で商店が並んでいました。

道路をはさんだ両側が同じ町になっています。道路は町の一部であるという感じになります。東西の道路に沿う街は西から1丁目、2丁目、3丁目と区分されています。1丁目に大店が集中していたようです。南北の道路に沿う町は北側から1丁目、2丁目と区分されています。数字の1、2、3はこの丁目を意味します。例えば、水色の部分は魚町ですが、この水色の部分に1と表示していれば、魚町1丁目を意味します。

現在とは町の区画が根本的に異なっています。町名変更は町名だけではなく、町割り自体も変えてしまったわけです。

下府中と上府中では、対応する町名とどちらかにしかない町名があります。

対応する町名として、柳町-元柳町、三日町-元三日町、穴山町-元穴山町、城屋町-元城屋町、緑町-元緑町などがあります。江戸時代初期に下府中が形成される時に、それ以前の武田家の城下町である上府中から移動してきた町であるといわれています。元の町が残っているので、町を分けたことになります。

町を分ける例として、明治初年の柳町の例があります。柳町の飯盛り女を抱えている旅籠が上府中の古尊体寺の跡へ移住して新柳町の遊郭を形成した例です。この時、一家全員が移動したわけではありません。明治3年甲府柳町1丁目戸籍によれば、旅籠屋伊八の場合、伊八夫婦が新柳町に移住し、親伊兵衛夫婦は柳町に残っています。このように家を分けています。

対応しない町名としては、下府中の八日町、山田町(伊勢町を改名)、横近習町、立近習町、下一条町、上一条町など、上府中の広小路、上横沢町、下横沢町、袋町、竪町などがあります。このうち八日町は武田家の時代からあった八日市場町が前身です。ただし、八日町と八日市場町が同じ位置にあったとは限りません。

職人町は対応していません。下府中には、桶屋町、鍛治町、工町があり、上府中には畳町、大工町、細工町などがあります。これは職種ごとに町が再編成されたものと思われます。