御国法

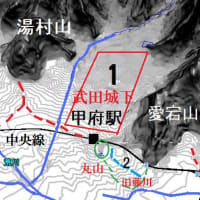

甲府城下の職人や商人から役所に提出された訴状には「御国法」という用語が見られます。「御国法」あるいは先規先例に違反している商売が行われているので,これを禁止してほしいという内容です。当時の役所も「御国法」という用語に関心を持ったようで、甲府町年寄りにその内容を尋ねています(延享3年御公用諸事の留;1746)。

町年寄は、「代々の支配者から認められた規則が伝わったもので、特に御国法という特別な文書は存在しない」と答えています。この場合、”国”とは甲斐国、甲府盆地内、甲府城下の事です。法とは決まりということです。さらに、御国法の例を挙げています。その代表的な内容は次の通りです。

◎年貢金に小切りが存在すること。これは甲州独特の年貢方式であること。

◎甲州金の存在。甲州金は甲州独特の通貨であること。

◎甲州升の存在。甲州升は甲州独特の升であること。

◎国中の秤は甲府八日町の仁右衛門が管理していること。

◎周辺の村々の髪結は下府中(土居内町)で商売ができない

◎他国の飴屋は甲斐国内で商売はできない。

宝暦6年(1756)御用留には、「11月亥の日冬御幸と申す御国法にて町在共に奉公人出替り申し候」とあります。これは、奉公人出替りとは奉公人の交代のことです。

商人はこの御国法を根拠に,役所に訴えることがありました。享保15年(1730)に飴屋から他国飴売停止の願書を役所に提出しています(享保15年町中御用日記)。の願書に「先期より御国法にて数代御セリ駒の内番人の御役義ただ今まで相勤め罷りあり候」という文言があります。御セリ駒の内番人とは甲府城下にあった馬の競り市の場所事で、飴屋はここの番人を務めていたことになります。飴屋が認められる代償(冥加)として番人を務めていることが御国法だということになります。

宝暦10年(1760)も飴屋が他国飴売停止の願書を役所に提出しています(宝暦10年御用留)。これは認められて停止の町触れが出されています。その後何回も同様な願書を提出いています。