60~90年代名作漫画(昭和漫画主体・ごくタマに新しい漫画)の紹介と感想。懐古・郷愁。自史。映画・小説・ポピュラー音楽。

Kenの漫画読み日記。

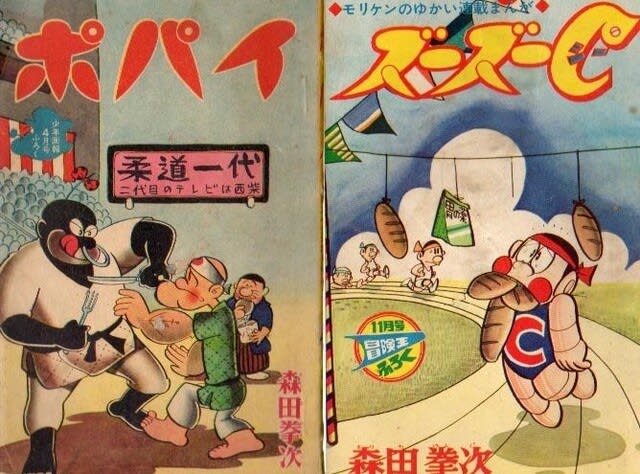

●漫画・・ 「ズーズーC」

1960年代の日本少年漫画シーンで、ギャグ漫画というと、赤塚不二夫その人だ、ということになる。もっとも、1960年代までは「漫画」といえば、「少年漫画」のことだという絶対のイメージが強い。この時代までは、後は大人漫画として、時事批評的なヒトコマ漫画、それから大人向けの艶笑や風俗を揶揄する4コマ漫画。新聞や大人向けの週刊誌に載る、コマ漫画ですね。けれど、1950年代から少女漫画誌もあったし、ジャンル的に少女向けの漫画作品もいっぱいあった。また、60年代には成人向けエロ漫画誌も出ていた。60年代最末期にはビッグコミックが登場する。貸本劇画も読者対象の年齢層を少々高くした作品も多かった。しかし、当時の「漫画」という文化カテゴリの、唯一メジャーは少年雑誌であり、漫画の圧倒的メインは少年漫画だったのだ。そして、漫画史的に60年代を振り返ると、ギャグ漫画の第一人者は、うむを言わさず赤塚不二夫となる。けれども、60年代少年漫画のギャグ漫画ジャンルには、天才・赤塚不二夫と双璧を成す、ギャグ漫画の巨人が居た。森田拳次である。

60年代初めまでは、まだ「ギャグ」という言葉がなかった。ジャンルとしてのギャグ漫画が登場するまでの、その部門の呼び名は「ゆかい漫画」だった。だいたい、「ギャグ」という言葉が一般化したのは、漫画でカテゴリとして使ったからではないか、と思う。僕が漫画を読み始めたのは1963年の初頭頃だと思うが、50年代からその当時までは、数少ない少年漫画の描き手が、少年漫画もゆかい漫画も少女漫画も描いていた。石森章太郎、藤子不二雄がその白眉である。60年代中頃までになるが、横山光輝は、「鉄人28号」も描けば「魔法使いサリー」も描き、時代劇も描いた。赤塚不二夫も少女誌の「ひみつのアッコちゃん」は有名である。松本零児も松本あきらだった時代には、たくさんの少女漫画を描いている。赤塚不二夫のデビュー作はストーリー漫画です。この時代の「ストーリー漫画」というカテゴリは、戦後、手塚治虫が切り開いた漫画文化のメインロードですね。そこから枝分かれしたもう一方の道、貸本劇画は、映画の影響を受けて、ストーリー漫画をさらにリアルに表現した作風のカテゴリです。まあ、50年代60年代から各漫画家さん、それぞれ得意分野はあった訳ですが。それにしても石森章太郎と藤子不二雄(特に安孫子素雄)は、突出して器用な描き手でしたが。

60年代少年漫画シーンで大きく時代が変わるのは、雑誌漫画がアニメ化されるようになってからである。あるいは、アニメ作品として企画される作品が、タイアップの形で雑誌連載される、というシステムですね。少年漫画の中のゆかい漫画の作品にもそれは顕著になって来る。60年代前期の、ゆかい漫画専門の描き手というと誰が居るだろう?人気が有って、当時はまだ存在した月刊少年雑誌、新興の週刊漫画誌、双方の何誌にも連載を持っていた、ゆかい漫画(ギャグ漫画)のいわばメジャー作家。思いつくままに、板井れんたろう、ムロタニ・ツネ蔵、わち・さんぺい、山根赤鬼・青鬼、森田拳次、赤塚不二夫、よこたとくお、しのだひでお‥。ちょっと古くなるが、60年代初めまではまだまだ活躍していた漫画家に、益子かつみ、前谷惟光、大友朗、山根一二三、前川かずお‥、くらいかなあ。今、挙げた中でも60年代前半のメジャーというと、赤塚、森拳、板井、山根赤・青、ムロタニ、というところかなあ。わちさんぺいさんは65年頃には完全に消えた感じ。ゆかい漫画がギャグ漫画に変わった瞬間に淘汰された漫画家がだいぶ居た、という時代の流れですね。

※(つのだじろう氏も出色のギャグ漫画を描いてましたねえ。伊東あきお氏のようにストーリー漫画とギャグ漫画の境界がはっきりしない作風もあった。)

わちさんぺいさんの「ナガシマくん」や山根赤鬼さんの「よたろうくん」を代表とする、ほのぼのとした生活感のある明るく楽しい笑いの漫画が、ゆかい漫画というジャンルでしたね。板井れんたろうさんの「ポテト大将」の主人公、どん吉くんやよたろうくんのように、学校で勉強が出来ず、いつも先生に怒られて、両親にも怒られていて、何をやっても失敗してるが、明るくて決してくよくよなどせず、ズルイところがあって何がしか得をしようと策を練って行動するが、やることに間が抜けていて、また失敗し、近所の親爺や先生や両親からまた怒られる。けれど陰湿ではなく陽気で明るくて、全体的に貧しい雰囲気だが、幸福感あふれている。というような漫画ですね。ゆかい漫画のゆったりした、ほのぼの生活感と陽気な笑い。ブラック感がほとんどない。いってみれば月刊誌時代の漫画。これが、赤塚不二夫さんの週刊少年サンデー連載の「おそ松くん」から変わって来る。赤塚不二夫さんが週刊誌で漫画を連載し始めてから、時代はギャグ漫画になって来たんです。それまでのゆかい漫画に対してギャグ漫画はスピード感が全然違う。ブラックな笑いが登場して来て、シュール感が現れて来た。ゆかい漫画が、あくまで普通の子供たちの実際の遊びの、等身大の生活感にあったのが、現実味が薄くなり、飛躍もファンタジーもOKという世界観になって来た。想像力が子供の等身大の生活感を飛び越えて、ファンタジーやシュールに入り、ブラック感もOKになっちゃったんですね。極端にいえば、笑わせれば何でもあり、みたいな。

60年代ギャグ漫画シーンで、天才、赤塚不二夫と双璧を張る、ギャグ漫画の巨人が居た。森田拳次である。森田拳次さんというと、代表作は先ず、「丸出だめ夫」だと思う。しかし、今回は「丸出だめ夫」ではなく、「ズーズーC」を取り上げたい。「丸出だめ夫」よりも「ズーズーC(シー)」の方がずっと、ギャグ漫画としての、言葉のニュアンスでのギャグ性が強い。60年代の週刊少年マガジンに連載されて、大好評だった「丸出だめ夫」は、父親が科学者で乳母役のようなロボットが傍に居て、タイムマシンが登場したり、当時のゆかい漫画としては画期的だったけれど、主人公だめ夫は学業不振が最悪で、ドジで失敗ばかりしていて、ズルイところはないけれど、いろいろと努力して頑張ってみるが、結局全て失敗に終わる。けれど、基本的に明るく陽気でくよくよはしない。意地悪も陰湿さもなく、お話そのものにブラックな要素はない。こういうところはまだ、ゆかい漫画の範疇ですね。デフォルメはそれまでのゆかい漫画よりも、さらに極端だったけれど。ただ、森田拳次さんは、ゆかい漫画からギャグ漫画への過渡期の時代の寵児であり、非常にとっぴなギャグを思いついた人ですね。アイデア性では赤塚不二夫よりも上だと思う。ギャグ漫画におけるアイデア性は60年代随一なんじゃないかなあ。「ズーズーC」は、もう、はっきりとギャグ漫画の範疇ですよ。60年代10年間の森田拳次先生は超多作です。この時代のどの雑誌にも、先生のギャグ漫画が掲載されていた。森田拳次さんは、赤塚不二夫さんとは別の手法で、ゆかい漫画の垣根を越えて、ギャグ漫画ジャンルで輝いた人ですね。別の言い方をすれば、ゆかい漫画を超越して新たな笑いのギャグ漫画というものを、60年代前半に赤塚不二夫と共に作った人、かなあ。ただ、赤塚不二夫にはあった毒は、森田拳次さんにはありません。

今の時代では、森田拳次さんよりも弟子のジョージ秋山さんの方が有名ですよね。森田拳次さんのデビューは、赤塚不二夫さんと同じようにストーリー漫画でした。それもアクション系。60年代後半にはTVアニメとタイアップした、月刊誌「少年画報」連載の「ロボタン」なんかも有名ですね。森田ギャグ漫画は、ほとんどが、タイトル紹介の扉絵で、もう、ヒトコマのギャグがあるんですね。若い頃からヒトコマ漫画の才能を発揮していた。31歳の時に全ての仕事を整理して単身渡米。アメリカでヒトコマ漫画の武者修行をする。それが、1970年くらいかなあ。その後、ヒトコマ漫画で活躍し、ヒトコマ漫画では世界的になった人ですね。

「ズーズーC」は、秋田書店の月刊誌「冒険王」に1964年から連載されて好評を得たギャグ漫画です。ちょっとねー、はっきりした連載期間などが解らなくて申し訳ないんですが、2年間くらいは連載が続いていると思います。本誌のカラーページから、B6版の別冊付録へと続くスタイルで掲載されたこともある、同誌の人気ギャグ漫画でした。たいていの人気ギャグ漫画はそうなんですが、本誌の7ページ分くらいで一話のギャグがあり、付録は付録分でお話があって笑わせた。あの時代の、僕が大好きだったギャグ漫画の一作ですね。当時は僕は、「丸出だめ夫」よりも好きだったかも。

「ズーズーC」の主人公、ズーズーCは、作者モデルのモリケン博士が作ったスー パーロボットです。漫画のスタイルは、その時期その時期の世相の流行や事象、あるいは人気TV番組や映画、話題となったスポーツ、イベントなどのパロディーを基本としてお話を構成し、その中にたくさんのアイデアギャグを詰め込んだ作風ですね。そのお話の主役で進行役がズーズーCです。パロディーだから、1話1話の世界観が違った。僕が現在持っているのは、89年初版発行の「ペップおもしろまんがランド」の「ズーズーC」なんですけど、この収録作品の中に、例えば、「そんご空の巻」では西遊記のパロディーで、スーパーロボットのズーズーCは孫悟空その人なんですね。無論、パロディーとして、この時代(現代)のギャグにアレンジしてある。「アルカポネの巻」ではギャング、「バカダットの盗賊の巻」てなものもある。お話に散りばめられたギャグの中には、駄洒落も多かったですね。多分、「ズーズーC」というタイトルは、60年代初頭頃、柴田錬三郎氏の傑作小説が原作の、「図々しい奴」がTVドラマや映画で話題となり、「図々しい」という言葉が流行語のように使われたから、そこから取って、馬鹿馬鹿しいお笑いを振りまくポンコツロボットにネーミングしたんでしょうね。![]()