本日、厚生労働省が平成27年(2015年)における日本人の平均寿命を公表したところ、概要は次の通り。

◉男性の平均寿命:80.75歳(前回(2010年(平成22年)79.55歳)比+1.20歳)

◉女性の平均寿命:86.99歳(前回(2010年(平成22年)86.30歳)比+0.69歳)

(出所:http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/22th/dl/22th_11.pdf)

◉男性の平均寿命:80.75歳(前回(2010年(平成22年)79.55歳)比+1.20歳)

◉女性の平均寿命:86.99歳(前回(2010年(平成22年)86.30歳)比+0.69歳)

(出所:http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/22th/dl/22th_11.pdf)

厚生労働省が本日発表した「毎月勤労統計調査 平成28年分結果速報」によると、平成28年における賃金に関する調査結果は、概ね次の通り。

(1)現金給与総額:前年比0.5%増

うち一般労働者0.8%増、パートタイム労働者0.1%減

(2)所定内給与:前年比0.2%増

うち一般労働者0.6%増、パートタイム労働者0.1%減

(3)所定外給与:前年比0.6%減

うち一般労働者0.3%減、パートタイム労働者0.7%減

(4)定期給与:前年比0.2%増

うち一般労働者0.5%増、パートタイム労働者0.1%減

(5)特別に支払われた給与:前年比2.0%増

(6)実質賃金指数(現金給与総額):前年比0.7%増

(7)消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合):前年比0.2%低下

(1)現金給与総額:前年比0.5%増

うち一般労働者0.8%増、パートタイム労働者0.1%減

(2)所定内給与:前年比0.2%増

うち一般労働者0.6%増、パートタイム労働者0.1%減

(3)所定外給与:前年比0.6%減

うち一般労働者0.3%減、パートタイム労働者0.7%減

(4)定期給与:前年比0.2%増

うち一般労働者0.5%増、パートタイム労働者0.1%減

(5)特別に支払われた給与:前年比2.0%増

(6)実質賃金指数(現金給与総額):前年比0.7%増

(7)消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合):前年比0.2%低下

昨日の厚生労働省発表によると、総務省から昨日発表した「平成28年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)において対前年比0.1%下落となったことを踏まえ、平成29年度の年金額は平成28年度から0.1%の引下げになるとのこと。

(出所:2017.1.27 厚生労働省資料)

(出所:2017.1.27 厚生労働省資料)

本日付け厚生労働省発表の「平成28年度 人口動態統計特殊報告 〜 「婚姻に関する統計」の概況」では、婚姻の動向について報告されており、概要は以下の通り。

○「夫妻とも初婚」の割合は低下傾向で、「夫妻とも再婚又はどちらか一方が再婚」の割合は上昇傾向。

○ 平均婚姻年齢は夫、妻とも年々上昇傾向にあり、夫妻とも初婚の場合、平成27年では夫は30.7歳、妻は29.0歳。

○「夫妻とも初婚」の割合は低下傾向で、「夫妻とも再婚又はどちらか一方が再婚」の割合は上昇傾向。

○ 平均婚姻年齢は夫、妻とも年々上昇傾向にあり、夫妻とも初婚の場合、平成27年では夫は30.7歳、妻は29.0歳。

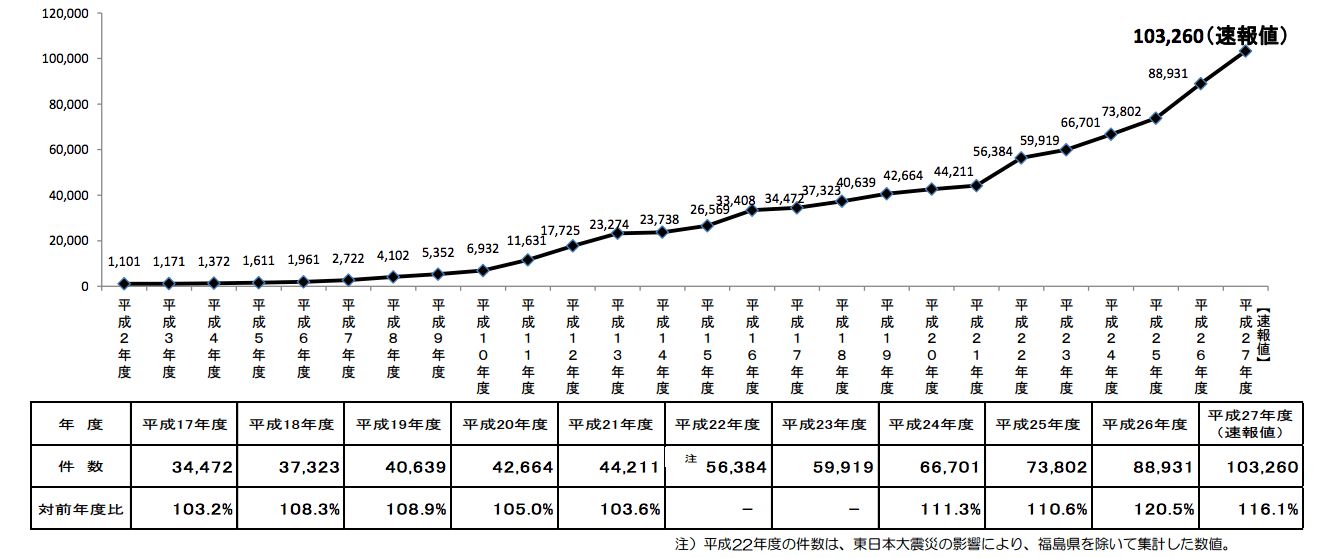

先月27日付けの東京商工リサーチの発表によると、同社が実施した「介護離職」に関するアンケート調査結果の概要は以下の通り。

①過去1年間に介護離職者が発生していたのは約1割。

②将来的に介護離職者が増えると考えている企業は約7割。

③自社の「仕事」と「介護」の両立支援への取組みについて、約7割が不十分と認識。

介護保険サービスは国策の公益事業。

政府の掲げる「介護離職ゼロ化」は、要介護者自身よりも、その近親者を救うためのもの。

要介護者の近親者の状況如何で介護保険サービスに差を設けざるを得ない時が来るだろう。

①過去1年間に介護離職者が発生していたのは約1割。

②将来的に介護離職者が増えると考えている企業は約7割。

③自社の「仕事」と「介護」の両立支援への取組みについて、約7割が不十分と認識。

介護保険サービスは国策の公益事業。

政府の掲げる「介護離職ゼロ化」は、要介護者自身よりも、その近親者を救うためのもの。

要介護者の近親者の状況如何で介護保険サービスに差を設けざるを得ない時が来るだろう。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000145516.pdf

先月9日付け日本経済新聞ネット記事などで既報のように、次期通常国会で介護保険法改正案が提出される予定。その概要は次の通り。

・自己負担を現在の2割から3割に引き上げる対象は、単身の場合は年収340万円以上、年金収入のみの場合は344万円以上(夫婦世帯では年収463万円以上に相当)。

・65歳以上の利用者のうち3%(約12万人)が負担増。

・平成30年8月施行予定。

◎介護保険法では、高額介護サービス費制度に基づき、月44,400円の負担上限がある。

◎負担増となる人の多くは在宅介護サービス利用者になる見通し。

先月9日付け日本経済新聞ネット記事などで既報のように、次期通常国会で介護保険法改正案が提出される予定。その概要は次の通り。

・自己負担を現在の2割から3割に引き上げる対象は、単身の場合は年収340万円以上、年金収入のみの場合は344万円以上(夫婦世帯では年収463万円以上に相当)。

・65歳以上の利用者のうち3%(約12万人)が負担増。

・平成30年8月施行予定。

◎介護保険法では、高額介護サービス費制度に基づき、月44,400円の負担上限がある。

◎負担増となる人の多くは在宅介護サービス利用者になる見通し。

厚生労働省が昨日発表した「平成26年度 国民医療費の概況」によると、昨年度において病気やけがの治療で全国の医療機関に支払われた医療費の総額は40.8兆円で、8年連続で過去最高を更新した。増加の理由は高齢化や医療技術の高度化であると考えられており、概要は次の通り。

①平成26年度の国民医療費

・総額40.8兆円、前年度比0.7兆円(1.9%増)

・人口1人当たり32.1万円、前年比6400円(2.0%増)

②制度区分別

・公費負担医療給付分3.0兆円(7.4%)

・医療保険等給付分19.1兆円(46.9%)

・後期高齢者医療給付分13.4兆円(32.8%)

・患者等負担分5.1兆円(12.4%)

③財源別

・公費のうち「国庫」10.5兆円(25.8%)

・公費のうち「地方」5.3兆円(13.0%)

・保険料のうち「事業主」8.3兆円(20.4%)

・保険料のうち「被保険者」11.5兆円(28.3%)

・その他のうち「患者負担」4.8兆円(11.7%)

平成26年度の国民医療費の総額は40.8兆円。この途方もなく巨額な金額をわかりやすく表現するために最もよく使われるのが、GDP(国内総生産)とNI(国民所得)に対する比率で、対GDP比8.33%、対NI比は11.20%。これまでの推移を示すと、平成に入ってから急増基調となっている。(資料1)。

国民医療費の内訳について様々な要素ごとに見ると(資料2)、医療財政構造を改革するのに必要なマクロ視点が自ずと醸成される。例えば、後期高齢者を始めとした高齢者の自己負担をどの程度引き上げられるか、年齢階層ごとに医療費総額をどの程度抑えられるか、財源として公費と保険料の比率をどのような形にしていくか、入院・通院など医科診療をどの程度抑えられるか、といったようなことであろう。

こうした改革の視点は、医療保険システムをいかに持続性あるものにしていくか、即ち費用負担の在り方をいかに適格なものにしていくかである。こうした危機感の原点は、将来の人口見通し(資料3)が起点であり終点である。医療サービスには費用がかかる。その費用を負担する人が相対的に少ない時代が続く限り、医療サービスは規制的に抑制していかざるを得ない。

<資料1>

(出所:2016.9.28 厚生労働省「平成26年度 国民医療費の概況」)

<資料2>

(出所:2016.9.28 厚生労働省「平成26年度 国民医療費の概況(参考資料)」

<資料3>

(出所:国立社会保障・人口問題研究所HP)

①平成26年度の国民医療費

・総額40.8兆円、前年度比0.7兆円(1.9%増)

・人口1人当たり32.1万円、前年比6400円(2.0%増)

②制度区分別

・公費負担医療給付分3.0兆円(7.4%)

・医療保険等給付分19.1兆円(46.9%)

・後期高齢者医療給付分13.4兆円(32.8%)

・患者等負担分5.1兆円(12.4%)

③財源別

・公費のうち「国庫」10.5兆円(25.8%)

・公費のうち「地方」5.3兆円(13.0%)

・保険料のうち「事業主」8.3兆円(20.4%)

・保険料のうち「被保険者」11.5兆円(28.3%)

・その他のうち「患者負担」4.8兆円(11.7%)

平成26年度の国民医療費の総額は40.8兆円。この途方もなく巨額な金額をわかりやすく表現するために最もよく使われるのが、GDP(国内総生産)とNI(国民所得)に対する比率で、対GDP比8.33%、対NI比は11.20%。これまでの推移を示すと、平成に入ってから急増基調となっている。(資料1)。

国民医療費の内訳について様々な要素ごとに見ると(資料2)、医療財政構造を改革するのに必要なマクロ視点が自ずと醸成される。例えば、後期高齢者を始めとした高齢者の自己負担をどの程度引き上げられるか、年齢階層ごとに医療費総額をどの程度抑えられるか、財源として公費と保険料の比率をどのような形にしていくか、入院・通院など医科診療をどの程度抑えられるか、といったようなことであろう。

こうした改革の視点は、医療保険システムをいかに持続性あるものにしていくか、即ち費用負担の在り方をいかに適格なものにしていくかである。こうした危機感の原点は、将来の人口見通し(資料3)が起点であり終点である。医療サービスには費用がかかる。その費用を負担する人が相対的に少ない時代が続く限り、医療サービスは規制的に抑制していかざるを得ない。

<資料1>

(出所:2016.9.28 厚生労働省「平成26年度 国民医療費の概況」)

<資料2>

(出所:2016.9.28 厚生労働省「平成26年度 国民医療費の概況(参考資料)」

<資料3>

(出所:国立社会保障・人口問題研究所HP)

総務省が昨日発表した「統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)」によると、平成27年における高齢者の就業に関して、概ね以下のような特徴が見られる。

(1)高齢者の就業者数:12年連続増の730万人(過去最多)

(2)高齢者の就業率:男性30.3%、女性15.0%

うち、65~69歳の就業率:男性52.2%、女性31.6%

(3)15歳以上の就業者総数に占める高齢者の割合:11.4%(過去最高)

(出所:2016.9.18 総務省「統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)」)

(出所:2016.9.18 総務省「統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)」)

(1)高齢者の就業者数:12年連続増の730万人(過去最多)

(2)高齢者の就業率:男性30.3%、女性15.0%

うち、65~69歳の就業率:男性52.2%、女性31.6%

(3)15歳以上の就業者総数に占める高齢者の割合:11.4%(過去最高)

(出所:2016.9.18 総務省「統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)」)

(出所:2016.9.18 総務省「統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)」)

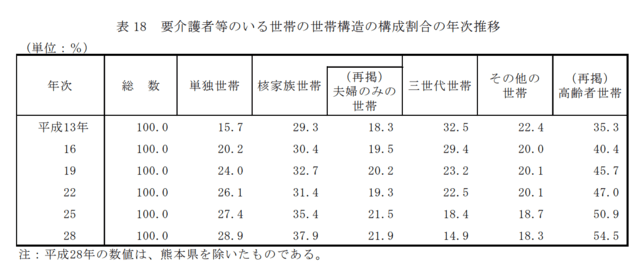

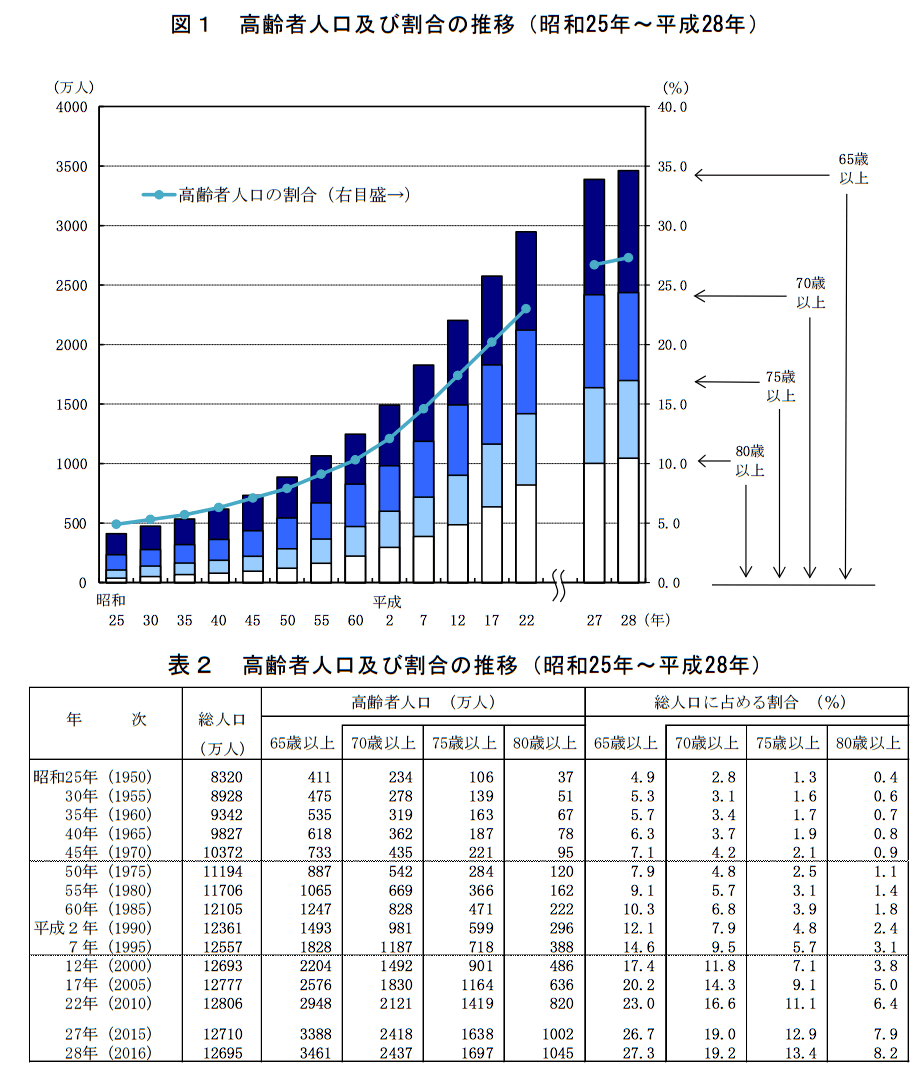

総務省が本日発表した「統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)」によると、今月15日現在での高齢者人口の推計によると、概ね以下の3つの特徴が見られる。

(1)高齢者人口は3461万人、総人口に占める割合は27.3%と共に過去最高

①65歳以上:人口3461万人、総人口比27.3%

②70歳以上:人口2437万人、総人口比19.2%

③75歳以上:人口1697万人、総人口比13.4%

④80歳以上:人口1045万人、総人口比 8.2%

(2)女性の高齢者割合が初めて30%を超える

①男性1499万人(男性人口比24.3%)、女性1962万人(女性人口比30.1%)

②人口性比(女性100人に対する男性の数)は、

・ 0~14歳で105.0

・15~64歳で102.1

・65歳以上で76.4

・70歳以上で70.1

・75歳以上で63.7

・80歳以上で54.8

(出所:2016.9.18 総務省「統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)」)

高齢者の総人口に占める割合の推移は、昭和25年4.9% → 昭和60年10% → 平成17年20%超 → 平成28年27.3% と、一貫して上昇してきていることがわかる。

(出所:2016.9.18 総務省「統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)」)

(3)日本の高齢者割合は、主要国で最高

①高齢者の総人口に占める割合:日本27.3%、イタリア22.7%、ドイツ21.4%・・・

②高齢化の進行速度(平成7年、17年、27年):日本(12.7ポイント増、7.1ポイント増)、カナダ(4.7ポイント増、3.5ポイント増)、イタリア(6.2ポイント増、3.2ポイント増)・・・

(出所:2016.9.18 総務省「統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)」)

(1)高齢者人口は3461万人、総人口に占める割合は27.3%と共に過去最高

①65歳以上:人口3461万人、総人口比27.3%

②70歳以上:人口2437万人、総人口比19.2%

③75歳以上:人口1697万人、総人口比13.4%

④80歳以上:人口1045万人、総人口比 8.2%

(2)女性の高齢者割合が初めて30%を超える

①男性1499万人(男性人口比24.3%)、女性1962万人(女性人口比30.1%)

②人口性比(女性100人に対する男性の数)は、

・ 0~14歳で105.0

・15~64歳で102.1

・65歳以上で76.4

・70歳以上で70.1

・75歳以上で63.7

・80歳以上で54.8

(出所:2016.9.18 総務省「統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)」)

高齢者の総人口に占める割合の推移は、昭和25年4.9% → 昭和60年10% → 平成17年20%超 → 平成28年27.3% と、一貫して上昇してきていることがわかる。

(出所:2016.9.18 総務省「統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)」)

(3)日本の高齢者割合は、主要国で最高

①高齢者の総人口に占める割合:日本27.3%、イタリア22.7%、ドイツ21.4%・・・

②高齢化の進行速度(平成7年、17年、27年):日本(12.7ポイント増、7.1ポイント増)、カナダ(4.7ポイント増、3.5ポイント増)、イタリア(6.2ポイント増、3.2ポイント増)・・・

(出所:2016.9.18 総務省「統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)」)

児童虐待とは、保護者による「児童(18歳未満の者)」に対する次のような行為を指す。

①身体的虐待:殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する等

②性的虐待:子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする等

③ネグレクト:家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない等

④心理的虐待:言葉による脅し、無視、兄弟姉妹間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)、兄弟姉妹に虐待行為を行う等

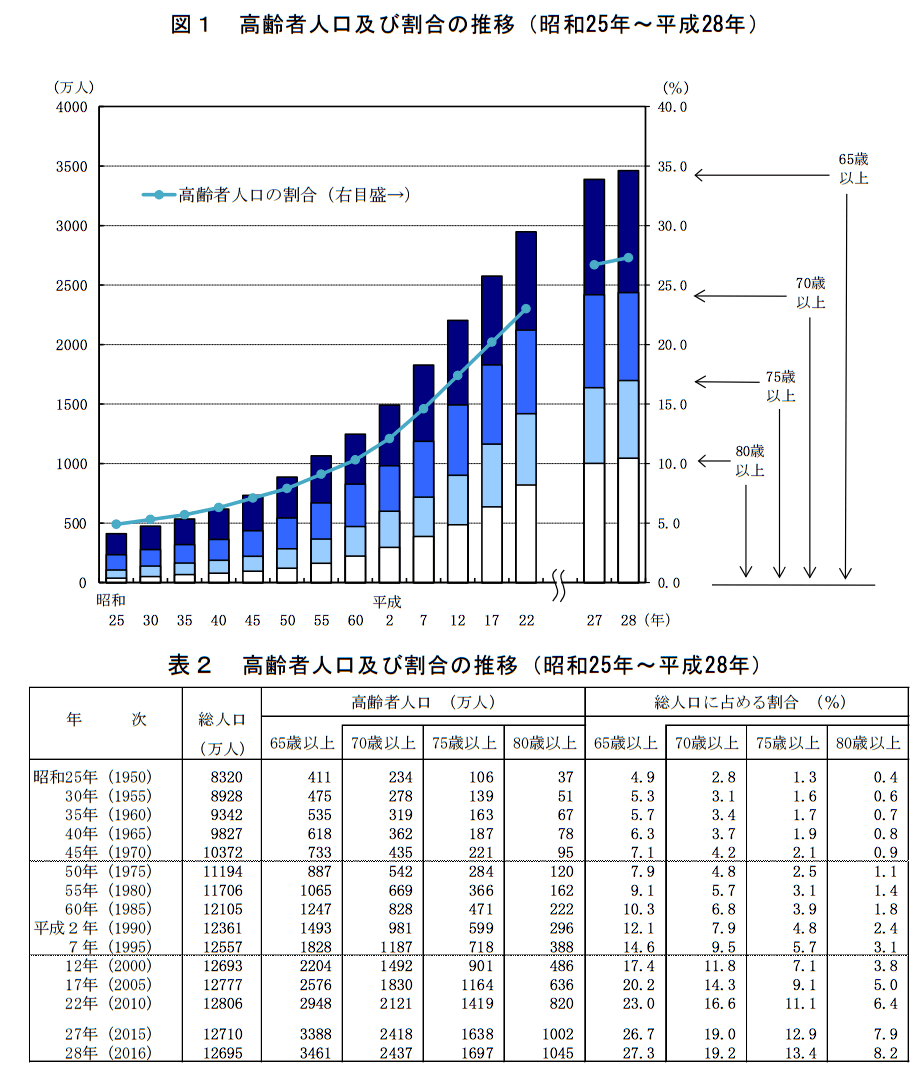

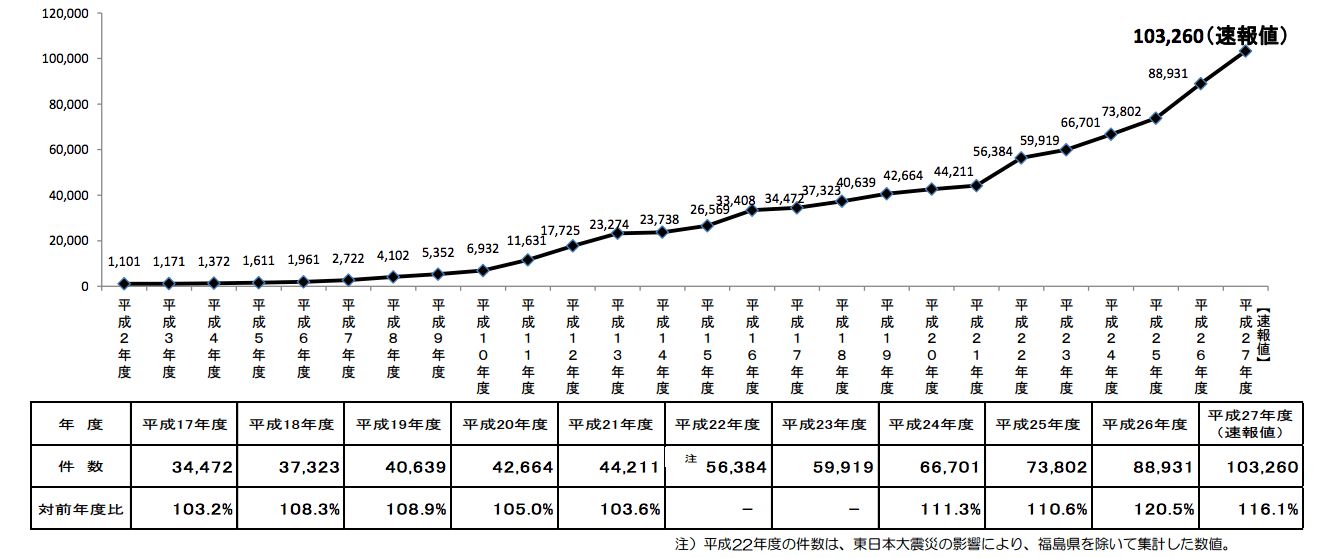

厚生労働省が本日発表した「平成27年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数(速報値)」によると、平成27年度中に全国208ヶ所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は103,260件(速報値)で、過去最多の件数となった〔資料1〕。

このうち、児童相談所での虐待相談の内容別件数の推移について、平成27年度では、心理的虐待の割合が最も多く、次いで身体的虐待の割合が多くなった〔資料2〕。

また、児童相談所での虐待相談の経路別件数の推移について、平成27年度では、児童相談所に寄せられた虐待相談の相談経路は、警察等、近隣知人、家族、学校からの通告が多くなっている。

「児童(18歳未満の者)」は、総務省統計局資料によると、平成26年現在で12,740千人。この数値をベースとすれば、平成27年度において児童相談所が児童虐待相談として対応したのは193,260件なので、児童全体の0.812%が児童虐待相談をした計算となる。

〔資料1:児童虐待相談対応件数の推移〕

(出所:平成27年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数(速報値))

〔資料2:児童相談所での虐待相談の内容別件数の推移〕

(出所:平成27年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数(速報値))

〔資料3:児童相談所での虐待相談の経路別件数の推移〕

(出所:平成27年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数(速報値))

①身体的虐待:殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する等

②性的虐待:子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする等

③ネグレクト:家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない等

④心理的虐待:言葉による脅し、無視、兄弟姉妹間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)、兄弟姉妹に虐待行為を行う等

厚生労働省が本日発表した「平成27年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数(速報値)」によると、平成27年度中に全国208ヶ所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は103,260件(速報値)で、過去最多の件数となった〔資料1〕。

このうち、児童相談所での虐待相談の内容別件数の推移について、平成27年度では、心理的虐待の割合が最も多く、次いで身体的虐待の割合が多くなった〔資料2〕。

また、児童相談所での虐待相談の経路別件数の推移について、平成27年度では、児童相談所に寄せられた虐待相談の相談経路は、警察等、近隣知人、家族、学校からの通告が多くなっている。

「児童(18歳未満の者)」は、総務省統計局資料によると、平成26年現在で12,740千人。この数値をベースとすれば、平成27年度において児童相談所が児童虐待相談として対応したのは193,260件なので、児童全体の0.812%が児童虐待相談をした計算となる。

〔資料1:児童虐待相談対応件数の推移〕

(出所:平成27年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数(速報値))

〔資料2:児童相談所での虐待相談の内容別件数の推移〕

(出所:平成27年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数(速報値))

〔資料3:児童相談所での虐待相談の経路別件数の推移〕

(出所:平成27年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数(速報値))