春日公園前の補聴器屋さん(春日市、大野城市、太宰府市、那珂川町中心)『かすが補聴器専門店』のブログへようこそ。

おはようございます。今日は寒いですね~。

小学校3年生の娘を送り出す際、吐く息が真っ白でした。

私が住んでいる福岡の小郡市は、山を切り開いた新興住宅地なので、局地的に雨が降ったり、雪が積もったりします。

今年の正月も雪が少し積もりました。メーカー時代、同僚には「どんな山ン中に住んでいるんですか!」と言われたものです。

春日市のお店まで下りてきても、やはり今日は寒いです。

さて、今日は補聴器のリモコンについて紹介しましょう。

家電製品(テレビやエアコンなど)は、当たり前のようにリモコンを使います。

ここ数年、補聴器の分野でもリモコンを使って操作することが当たり前になってきました。

補聴器のデジタル化の恩恵で、補聴器自体が小型化されてきていることは以前にも触れました。

小型化が進むと当然、補聴器本体でのボリューム操作やスイッチのon/off操作が難しくなってきます。

各補聴器メーカーさんは多種多様なリモコンを用意されています。

シーメンス社

シーメンス社

フォナック社

フォナック社

ワイデックス社

ワイデックス社

各社のリモコンは、大きく2種ずつあります。

・簡易型リモコン⇒ボリューム操作と、プログラム(設定)切替

・高性能リモコン⇒テレビや携帯電話の音声を直接キャッチ可能

特に高性能リモコンは、ブルートゥースという技術を使っており、現在、考えられるテレビや携帯電話がもっとも聞き取りやすくなる方式です。

補聴器を両耳で使用している方であれば、ほぼヘッドホンで聞いているのと同じ状態になります。

「テレビを聴くだけでだったら、ヘッドホンやイヤホンで十分!」と言われるかもしれません。

その場合、コードが邪魔になったり、周囲からの呼びかけに反応できなかったりしてしまいます。

補聴器は、周囲の呼びかけに対しては音を拾うことができるので、ご家族と一緒にリビングでテレビを楽しめることが期待されます。

また、若い方であれば、はやりのスマートホンやi-Potなどミュージックプレーヤーで音楽を聴くことも・・・。

以前私が対応した、ろう学校の学生さんなどは、音楽好きだったので、「補聴器がワイヤレスヘッドホンみたいになった!」と非常に喜ばれました。

更にリモコンの利点が、我々、補聴器の販売店にもあります。

最近の補聴器には、データログとかデータラーニング機能というものがあり、補聴器を使っている方が、

・どんな環境で使っているか?

・どんな設定で使っているか?

・ボリュームをどの程度操作しているか?

・1日どのくらい補聴器を装用しているか?

などの記録を残していきます。

我々が補聴器を調整する際、使っている方の使用状況がわかれば、そのデータを元に調整を行っていくことができます。

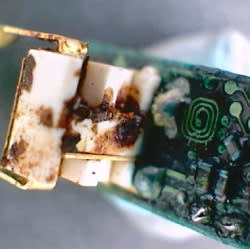

記録画面

記録画面

リモコンの操作自体は、簡単にできるよう工夫されています。

補聴器を、「より便利に」使っていただくためにも、セットで購入されることも検討してみてください。

「かすが補聴器専門店」の最新情報は、こちらをクリックしてください。