先日,研修会で標記の話をしたこともあって,簡単にブログで抜粋しながらまとめてみます.

90分版をだいぶ簡略化して基礎的な話をさせていただくので,物足りない方もいると思いますが,お付き合いいただければ幸いです.

脳卒中に対するリハビリテーション(リハ)は,多くが従来からの経験則に基づいたものであるため,Evidence Based MedicineやScience Based Medicineに発展しにくいと言われています(Franceschini, Eur J Phys Rehabil Med, 2012)

しかし,脳卒中による自然回復をリハにより効果的に促進するためには,神経学的基盤に基づくリハが必要になります(Dobkin et al., Lancet Neurol, 2004).

運動麻痺の回復の基盤ともなる脳の可塑性変化を導くためのいろいろな考え方が提案され,研究が進んできています.

この脳の可塑性は,「脳を構成する神経とそのネットワークが地震や周辺状況に応じて,柔軟に変化し,維持されること」として話を進めますが,これはヘップの学習則に基づくシナプスレベルでの神経可塑性を含めます.

脳卒中後に脳の可塑性変化を導くための回復機序としては,以下の3つが挙げられることが多くあります.

図:神経損傷後の回復機序

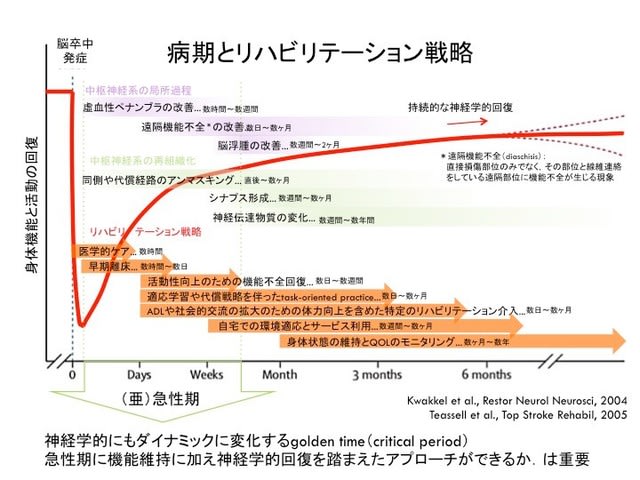

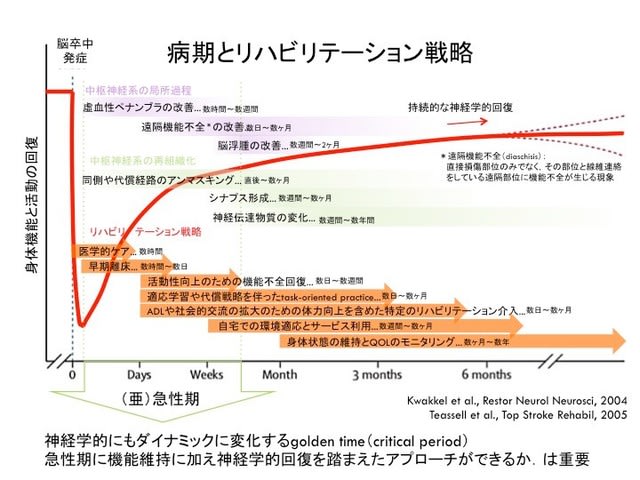

これらのタイミングはおおよそ下図のように生じると考えられます(中枢神経系の再組織化を参照).

特に発症直後から生じるアンマスキング過程を考えると,発症早期からのリハの重要性は明らかです.

脳卒中ガイドライン2015でもこの「早期から&積極的に」という文面は強調されている印象です.

図:病気とリハビリテーション戦略

早期からのリハ介入の根拠の一つとして考えられているのは,critical time windowという概念になります.

critical time windowとは,早期のリハ介入により運動野の可塑性再組織化を最大限に引き出すことが可能な時期です (Biernaskie et al., J Neurosci, 2001; Biernaskie et al., J Neurosci, 2004; Nudo, J Neurophysiol, 1996).

脳卒中の病期分類はコンセンサスが得られている定義はないようですが,Kreiselの分類(Kreisel et al., Cerebrovasc Dis, 2006)に基づくと,急性期(発症後6時間〜4日間)および亜急性期(4日間〜2・3週間)に相当します.

つまり,いわゆる回復期リハ病棟で行われる積極的な介入よりも前の期間に脳の可塑性を引き出すためのアプローチがどれだけできているか,というのは重要な回復の要素と思われます.

ここで,脳の可塑性を引き出すための基本的概念としては,以下の2つが挙げられます.

• use-dependent recovery:麻痺側を使用する頻度と量に依存する回復.運動麻痺の回復は早期介入と時間のみならず,方法論や戦略などの介入の質によって左右される(Langhorne et al., Lancet Neurol, 2009)

• skill-dependent recovery:適切な課題設定に依存する回復.難易度が高めで,運動学習プロセスを経る課題で皮質の可塑性変化が生じる(Plautz et al., Neurobiol Learning Mem, 2000; Kleim et al., J Neurosci, 2004)

また,重要な概念として半球間抑制の考え方もあります

図:半球間抑制メカニズムとアプローチ

いわゆる急性期でのリハ介入はまだDose(使用量)が十分確保できないのが現状だと思います.

しかし,限られた時間のなかでも,介入の質(Context)や課題設定(Environment)を工夫するなど脳の可塑性促進を図るような関わりを意識して介入することで予後を左右するかもしれません.

運動麻痺改善のための戦略は,Sharmaらが3つ挙げているものがあります(Sharma et al., Dev Psychobiol, 2012):

① 麻痺側への体性感覚フィードバック

② 運動イメージ・運動観察に伴う運動予測型の脳活動

③ 運動発現における皮質脊髄路経由の発火

*③は①や②と組み合わせて有効

運動学習の要素も重要です.

図:運動学習に基づいた戦略

これを普段の臨床での工夫に拡張すると,

図:臨床実践でのポイント:麻痺の回復へ向けて

介入ポイントの一例として,基本動作練習のスライドを抜粋してみます

図:基本動作練習

以上,簡単にまとめましたが,実際はもっと細かい理論や知見が絡んできます.

患者の個別性に配慮するのも重要ですし,急性期ではリスク管理は前提条件になるのも当然です.

早期離床,早期立位,早期歩行などを安全,効果的に進めることに加えて,毎日の臨床に少しの工夫を意識していてはいかがでしょうか?

もちろん,回復期になっても同様に活動,参加レベルの向上を盲目的に目指すのではなく,運動麻痺自体の回復を戦略的にアプローチできないかを検討する必要はあると思います.

まとめ

• 急性期からの神経学的な回復メカニズムに立脚したアプローチが長期的に見れば重要

• 理論的な枠組みを理解しておくことで,介入の意義を説明でき,変化を出せるセラピストへ

• 今後も継続してscience-based rehabilitationの知見を得ながら,PDCA cycleを回し続けることが必要

最後まで読んでいただけたのであれば,感謝感謝です.

おつかれさまでした.

M1(PT)