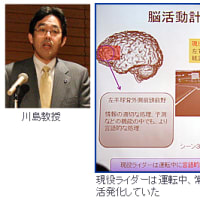

日常会話の「間」など秒単位で動作を遅らせる際、脳の中では2種類の細胞が働いて「間合い」を取っていることを、東北大大学院医学系研究科の虫明元教授(生体システム生理学)と玉川大脳科学研究所の丹治順所長らの研究グループがサルを使った実験で突き止めた。

脳細胞が間合いの間隔をつかむ仕組みを解明したのは初めて。時間の「ため」は人間のコミュニケーションに必要で、介護ロボットの開発などに応用が期待できるという。

グループは、サルに2秒、4秒、8秒の待ち時間を別々の色で覚えさせ、該当する秒数のキーを押す作業をさせた。

作業時の脳の活動状態を調べたところ、前頭葉の内側にある「前補足運動野」で、時間の長さを特定する「A細胞」と、時間によって活動の大きさを変える「B細胞」が見つかった。

A細胞はデジタル時計のように数値で時間を識別する。B細胞は砂時計のようにアナログ的に時間を計る。脳はデジタルとアナログの組み合わせにより、行動を始めるまでの残り時間を計っていた。

こうした機能は人間の行動全般で働いている。サッカーでパスを出すタイミングや、野球の投手の投球リズム、歌や踊りの間合いなども、脳が時間を計って行動を始めているという。

虫明教授は「前補足運動野は運動調節などの機能を持つと考えられていたが、時間生成にもかかわることが分かった。脳の時間認知や高次機能を理解する重要な手掛かりとなる」と話している。

研究成果は2日付の米科学誌電子版に発表した。

[河北新報 2009年03月02日]

http://www.kahoku.co.jp/news/2009/03/20090302t15025.htm

脳細胞が間合いの間隔をつかむ仕組みを解明したのは初めて。時間の「ため」は人間のコミュニケーションに必要で、介護ロボットの開発などに応用が期待できるという。

グループは、サルに2秒、4秒、8秒の待ち時間を別々の色で覚えさせ、該当する秒数のキーを押す作業をさせた。

作業時の脳の活動状態を調べたところ、前頭葉の内側にある「前補足運動野」で、時間の長さを特定する「A細胞」と、時間によって活動の大きさを変える「B細胞」が見つかった。

A細胞はデジタル時計のように数値で時間を識別する。B細胞は砂時計のようにアナログ的に時間を計る。脳はデジタルとアナログの組み合わせにより、行動を始めるまでの残り時間を計っていた。

こうした機能は人間の行動全般で働いている。サッカーでパスを出すタイミングや、野球の投手の投球リズム、歌や踊りの間合いなども、脳が時間を計って行動を始めているという。

虫明教授は「前補足運動野は運動調節などの機能を持つと考えられていたが、時間生成にもかかわることが分かった。脳の時間認知や高次機能を理解する重要な手掛かりとなる」と話している。

研究成果は2日付の米科学誌電子版に発表した。

[河北新報 2009年03月02日]

http://www.kahoku.co.jp/news/2009/03/20090302t15025.htm