家族も友人も持たず、子育ては一切しない鳥、カッコウ。他種の鳥の巣に卵を産み、他の鳥に子育てさせる「托卵(たくらん)」の習性がある。そんななぞに包まれたカッコウの生態が、遺伝子解析など先端技術で少しずつ明らかにされている。「カッコウの生態研究がライフワーク」という信州大学教育学部の中村浩志教授を訪ねた。 (引野肇)

信州大学から車で三十分も走れば千曲川。ここが中村教授の研究フィールドだ。中村教授は同大の助手時代から、この不思議な托卵という行動に魅せられてきた。

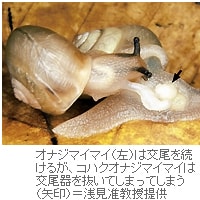

カッコウが托卵する相手としては、オオヨシキリ、モズ、オナガなどがある。卵がある鳥の巣を見つけると、そこから卵を一個取り除き、自らの卵を一個産みつける。他の卵よりいち早くふ化したカッコウのひなは、もともとあった卵を背中に乗せて巣外に捨てる。親もずる賢いが、ひなも相当の“ワル”だ。

被害者の鳥もだまされてばかりではない。カッコウを見かけると巣に近づかないよう威嚇したり、カッコウの卵を見つけると外へ捨てたりする。中村教授は「カッコウと托卵される側との長い攻防戦を通じて、巧妙な托卵という行動が磨きあげられ、進化した」と説明する。

江戸時代の文書によると、中部地方では当時、カッコウはホオジロに托卵していた。やがて、ホオジロもカッコウの悪だくみに気づき、ホオジロの卵を識別できるようになった。現在、ホオジロへの托卵はほとんど見られないという。「十種の鳥の巣に紙粘土製の擬卵を入れ、それが偽物と識別できるかどうか調べたが、ホオジロが一番識別能力が高かった」という。苦い歴史がホオジロの観察眼を磨いたのだ。

メスが托卵する鳥の種類は決まっている。オナガに育てられたカッコウは、オナガの巣にオナガの卵に似た卵を産む。オオヨシキリに育てられたカッコウは、オオヨシキリの巣に、というわけだ。

一方、オスは不特定のメスと交尾する。そこで中村教授は「カッコウの卵の形や色、模様は、オスにはないメスだけが持つW染色体上の遺伝子で決定される」と考えた。カッコウの血液を集めてDNA解析を実施して、その可能性が高いことを確認。二〇〇〇年、米科学誌「ネイチャー」に発表した。

卵の模様には、線模様と斑点、斑紋の三つがある。ホオジロの卵には線模様が多く、江戸時代のカッコウの卵にも線模様が多かった。ところが、線模様がないオナガやオオヨシキリに托卵するようになると、卵から線模様が大幅に減った。「カッコウの卵にまだ線模様があるのは、ホオジロに托卵していたころの名残。いまは、線模様が多いとカッコウの卵と見破られて捨てられてしまう」と中村教授。

オナガへの托卵が始まったのは約三十年前。当初、オナガはほぼ百パーセント、カッコウにだまされていた。しかし、じきに托卵に気づき、カッコウへの攻撃性も獲得、カッコウの卵を識別できるようになった。現在、だまされるオナガはほとんどいない。カッコウは、長い時間をかけて托卵の相手を次々と変えているのだ。

中村教授は「カッコウは、夫婦関係も、親子関係も、友人関係も持たない孤独な鳥。生まれて死ぬまで悩むこともない。生まれて死ぬまで悩み続ける人間とは正反対だ」と言う。そこがカッコウ研究の奥深いところでもある。

<記者のつぶやき> 巣作り、ひなのエサやりなど子育てはたいへん。これを他の鳥にやらせ、そのうえ他の卵は捨ててしまう。人間だったら極悪非道だ。中村教授は「いったん悪の道に入ったら、とことんその道を追求せざるを得ないのが進化」という。托卵だって、そうそううまくはいかない。カッコウは「できればまっとうに生きたい」と思っているのかも…。

[東京新聞 2008年09月02日]

http://www.tokyo-np.co.jp/article/technology/science/CK2008090202000166.html

信州大学から車で三十分も走れば千曲川。ここが中村教授の研究フィールドだ。中村教授は同大の助手時代から、この不思議な托卵という行動に魅せられてきた。

カッコウが托卵する相手としては、オオヨシキリ、モズ、オナガなどがある。卵がある鳥の巣を見つけると、そこから卵を一個取り除き、自らの卵を一個産みつける。他の卵よりいち早くふ化したカッコウのひなは、もともとあった卵を背中に乗せて巣外に捨てる。親もずる賢いが、ひなも相当の“ワル”だ。

被害者の鳥もだまされてばかりではない。カッコウを見かけると巣に近づかないよう威嚇したり、カッコウの卵を見つけると外へ捨てたりする。中村教授は「カッコウと托卵される側との長い攻防戦を通じて、巧妙な托卵という行動が磨きあげられ、進化した」と説明する。

江戸時代の文書によると、中部地方では当時、カッコウはホオジロに托卵していた。やがて、ホオジロもカッコウの悪だくみに気づき、ホオジロの卵を識別できるようになった。現在、ホオジロへの托卵はほとんど見られないという。「十種の鳥の巣に紙粘土製の擬卵を入れ、それが偽物と識別できるかどうか調べたが、ホオジロが一番識別能力が高かった」という。苦い歴史がホオジロの観察眼を磨いたのだ。

メスが托卵する鳥の種類は決まっている。オナガに育てられたカッコウは、オナガの巣にオナガの卵に似た卵を産む。オオヨシキリに育てられたカッコウは、オオヨシキリの巣に、というわけだ。

一方、オスは不特定のメスと交尾する。そこで中村教授は「カッコウの卵の形や色、模様は、オスにはないメスだけが持つW染色体上の遺伝子で決定される」と考えた。カッコウの血液を集めてDNA解析を実施して、その可能性が高いことを確認。二〇〇〇年、米科学誌「ネイチャー」に発表した。

卵の模様には、線模様と斑点、斑紋の三つがある。ホオジロの卵には線模様が多く、江戸時代のカッコウの卵にも線模様が多かった。ところが、線模様がないオナガやオオヨシキリに托卵するようになると、卵から線模様が大幅に減った。「カッコウの卵にまだ線模様があるのは、ホオジロに托卵していたころの名残。いまは、線模様が多いとカッコウの卵と見破られて捨てられてしまう」と中村教授。

オナガへの托卵が始まったのは約三十年前。当初、オナガはほぼ百パーセント、カッコウにだまされていた。しかし、じきに托卵に気づき、カッコウへの攻撃性も獲得、カッコウの卵を識別できるようになった。現在、だまされるオナガはほとんどいない。カッコウは、長い時間をかけて托卵の相手を次々と変えているのだ。

中村教授は「カッコウは、夫婦関係も、親子関係も、友人関係も持たない孤独な鳥。生まれて死ぬまで悩むこともない。生まれて死ぬまで悩み続ける人間とは正反対だ」と言う。そこがカッコウ研究の奥深いところでもある。

<記者のつぶやき> 巣作り、ひなのエサやりなど子育てはたいへん。これを他の鳥にやらせ、そのうえ他の卵は捨ててしまう。人間だったら極悪非道だ。中村教授は「いったん悪の道に入ったら、とことんその道を追求せざるを得ないのが進化」という。托卵だって、そうそううまくはいかない。カッコウは「できればまっとうに生きたい」と思っているのかも…。

[東京新聞 2008年09月02日]

http://www.tokyo-np.co.jp/article/technology/science/CK2008090202000166.html