●〔10〕岡本薫『日本を滅ぼす教育論議』講談社現代新書 2006 (2007.02.03読了)〈2007021〉

○内容紹介

著者は元文部官僚で現在は大学教授。OECDに出向していた経験か、本書は基本的には「諸外国では~である。それに引き換え、日本は~である。」というパターンで貫かれています。普通なら鼻につくタイプですが、私には非常に説得力を持った論に思えました。

ただ、現在の日本の教育論議はダメだということはよくわかりましたが、どうしたらよいかということにはほとんど触れられていませんでした。

○ゆとり教育について

○高校教育について

○民間活力導入について

○「機会の平等」と「結果の平等」

〈To be continued.〉

○内容紹介

おそらくは、日本人の多くに共通する何らかの思考プロセスや、陥りがちな論理の陥穽のようなもの―が、日本における教育論議に「すれ違い」や「カラ回り」をもたらし、建設的な教育論議を妨げているのではないか、ということを、ずっと思い続けてきた。以下、これまで漠然と感じてきたそのような「違和感」や「おかしなこと」の背景や構造を、分析・整理しつつ述べていきたい。

「ゆとり教育」をめぐり混乱した教育の現場。日本の各界における教育論議の多くは、抜本的な改革・改善を実現できておらず、「すれ違い」や「カラ回り」を続けている。文部科学省課長が「失敗の本質」を明かす。

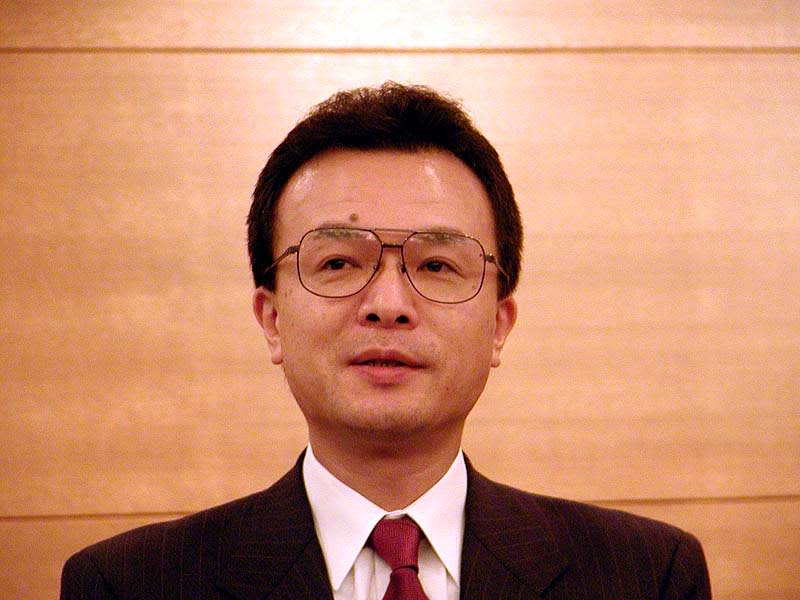

岡本 薫 1955年、東京都生まれ。東京大学理学部卒業。OECD研究員、文化庁課長、文部科学省課長などを経て2006年1月より政策研究大学院大学教授。専門はコロロジー(地域地理学)。

著者は元文部官僚で現在は大学教授。OECDに出向していた経験か、本書は基本的には「諸外国では~である。それに引き換え、日本は~である。」というパターンで貫かれています。普通なら鼻につくタイプですが、私には非常に説得力を持った論に思えました。

ただ、現在の日本の教育論議はダメだということはよくわかりましたが、どうしたらよいかということにはほとんど触れられていませんでした。

○ゆとり教育について

ここで言う「ゆとり」とは、「一時間当たりに教える量」についてのものであり、要するに「学ぶべき内容」と「授業時数」の比率のことである。したがって、この意昧での「ゆとり」を拡大するためには、「学ぶべき内容の削減」または「授業時数の増加」の、二つの方法がある。

そこで教育行政当局は、その選択の良し悪しはさておき、「前者」の方を選び、いわゆる「教育内容の三割削減」を行った。しかし実は、これと並行して「授業時数」の方も、「土曜日の完全休業」や「総合的な学習の時間の導入」などのために、「約二割」が削減されたのである。したがって、両者の比率である「ゆとり」は、学年や教科によるバラつきはあるが、全体として「約一割」程度しか生じていないということになる。

つまり、そもそも「ゆとり」なるものはあまり生じなかったのであって、「ゆとり教育の是非」などということを議論すること自体が、ほとんど無意味なのだ。(pp.30~31)

○高校教育について

①学校に期待される役割が極めて大きい学校で何か問題が起こります。原因は親か教員か。世の中の絶対数は教員より親の方が多いので、マスメディアは教員(学校)を叩きます。親は「やっぱり教員(学校)が悪いんだ」と安心して、そのマスメディアを支持します。

学校外での子どもたちの行動についてまで学校が責任を問われるという、多くの国では信じられない状況が当然視されており、「心」の側面について学校の負担が過大となっている。

日本には、「青少年問題」(もともと英語の「ユース・プロブレム」の翻訳であり、高校進学率が低い西欧の状況を前提として、義務教育修了後に就職する思春期の社会人青少年の問題を意味する。したがって、学校教育とは無関係)は存在しないとも言える。高校卒業率が約九〇%に達し、かつ、高校にまで「心の教育」が課されている日本では、西欧で「青少年問題」とされるものが、ほとんどすべて「学校教育問題」とされているからだ。

各国の歴史を見れば、人目のある割合が不可避的に犯罪者になってしまうことは明らかだが、これを前提とすれば、日本の状況は「高校生が犯罪を犯している」のではなく「犯罪者も高校に通っている」ということであり、それら全員に対して「心の教育」も担わなければならない日本の高等学校は、信じがたい責任を負わされている。(p.40)

また、学校教育にまつわる様々な問題の「原因」として、日本の高校というものの特異性と、その急速な拡大の影響が、もっと注目されてしかるべきだろう。

「これを全部『高校』と呼ぶのか?」―これは、一九九〇年代に著者がドイツの連邦教育省の人から投げかけられた疑問である。実は、家庭教育・幼児教育から大学院まで、さらには、企業内教育訓練から高齢者の学習活動に至るまで、生涯学習システムの全体を見渡して、西欧の専門家の多くが日本の教育について「極めて特異」「信じがたい」と言うのは、高校教育の部分なのだ。(p.62)

○民間活力導入について

例えば、「市場原理にまかせておけばすくてうまくいくはずだ」とかヽ「民間ぱマーケット・メカニズムで動いているから、民間の人や企業にやらせれば何でもうまくいくはずだ」など、まるでアダム・スミスの時代のような楽観的市場礼賛や民間崇拝が見られる。その典型は、「民間の企業経営者はマネジメントに優れているはずだから、学校の校長としても誰もが優れているはずだ」などという、いわゆる「民間人校長」登用に関する安易な発想である。成功事例ももちろんあるが、民間人校長がうまく機能していない自治体では、「民間人校長のみを対象とした研修」などという本末転倒の事業が実施されている例もある。

日本国内全体で最も「マネジメント能力」の高い人がいるのは、おそらく在日米軍基地だろう。高度なマネジメント能力を待った将校がいなければ、戦争などできないからだ。

しかし、米軍の将校を校長にしようなどと言う人はいないだろう。なぜなら、「軍事マネジメント」と「スクール・マネジメント」は違うからであり、だとすれば、「企業マネジメント」と「スクール・マネジメント」も違うはずだ。

したがって、「スクール・マネジメントに必要な能力」を特定せずに、「企業経営者なら誰でも校長の仕事がよくできるはずだ」などと考えるのは愚かである。(pp.50~51)

○「機会の平等」と「結果の平等」

国際会議でもしばしば話題になることだが、世界中のすべての国の教育行政関係者にとって共通の悩みは、「結果平等状態から結果不平等状態への移行を、人生のどの時点に設定するか?」という大問題である。今後はさらに低年齢化して中学入試の段階に移行するのではないでしょうか。

生まれたばかりの赤ん坊は、新生児室の中で完全に「結果平等」に扱われるべきだが、これに対して社会人は、社会主義・共産主義の国でさえ、完全に結果平等という扱いはなされていない。能力・適性その他の要素によって、社会的な役割や実質的収入などについて必ず「差」が生じている。つまり、どの国でも大人は、「結果不平等」な状態に置かれているわけだ。

このことは、すべての国のすべての人々が、人生のある時点(多くの場合、学校教育システムの中のどこか)で、「結果平等状態」から「結果不平等状態」に移行しなければならないことを意味している。

(中略)

では、日本はどうか。日本の小中学校は、「小学校の運動会の徒競走で、ゴールの二メートル手前から全員そろってゴールインする」などというウソのようなことが、一部で本当に行われるほど「平等志向」だ。他方、大学については、「どの大学にいるか」によって将来がかなり制約されている。つまり、大学生は既に「結果不平等状態」にあるわけだ。

両者の中間にある高等学校を見ると、制度上は「どの高校を卒業しても大学入学資格はある」ので一見「平等」と思えるが、実は「どの高校にいるか」によって、将来の見通しはかなり違ってくる。ということは、日本では実質的に「高校入試」の段階が「結果平等状態から結果不平等状態への移行期」になっているわけであり、思春期の真っ只中において行われ、将来をかなり決定づけてしまう高校入試が、青少年に極めて大きな影響を与える事態を招いている。

(pp.60~61)

〈To be continued.〉