鈴木秀美と仲間たち~珠玉の室内楽~趣旨(聴きどころ)

古楽の現在

古楽(楽器については「オリジナル楽器」「ピリオド楽器」と呼称されることも多い)のコンサート…というと、かつては、一部の好事家たちのいささか閉鎖的な集い、というイメージがあったかもしれません。その理由は、一つとして古楽を愛好する人々が音楽について衒学的傾向を帯びていたため、としてもあながち否定できないことでしょう。しかしながら、ほんとうの大きな理由は、古楽の演奏家たちがレパートリーとする音楽が、多くルネサンス期(16世紀初頭~17世紀初頭)とバロック期(17世紀初頭~18世紀中葉)に限定され、一般の音楽愛好家が好んで接する、古典派期(18世紀中葉~19世紀初頭)とロマン派期(19世紀初頭~20世紀初頭)の音楽を扱わなかった、ということだと思われます。

しかしながら、こんにちでは、古楽演奏は、半世紀余の演奏の蓄積を得て、古典派期・ロマン派期をもだんだんと扱うようになり、クラシック音楽界でも重要な位置を占めるに至っています。それまでの権威とされていた、既存の、いわゆるモダン楽器の演奏家・演奏団体にも多大な影響を与えるようになり、古楽を専門にやってきた指揮者が、モダン・オーケストラを指揮したり、モダン楽器を用いていた演奏家が古楽器に転向する、という例は枚挙にいとまがありません。

そもそも、古楽の演奏家の基本的な考え方は、その演奏家が生きていた時代と地域の楽器(または、それの忠実な複製)を用い、その演奏家が生きていた時代と地域の演奏法、慣習、様式を模索しそれに基づいて演奏しよう、というものでした。したがって、古楽の扱う領域が、ルネサンス期~バロック期に限定されるものではないのです。

いつからかバロック期のバッハ(1685~1750)やヴィヴァルディ(1678~1741)らの楽曲を古楽器で演奏するのがスタンダードとなった感がありますが、やがて古典派のモーツァルト(1756~1791)やベートーヴェン(1770~1827)あたりを古楽器で演奏するのが当たり前になるのも、そう遠い将来ではないかもしれません。

ところで、古楽演奏について、わが国の演奏家たちはどのような位置にあるのでしょうか。ヨーロッパの古楽の巨匠たちに学んだ日本の演奏家たちは、いまやおさおさヨーロッパの古楽に劣るわけではありません。否、とりわけバロック期の音楽においては、世界の最前衛にあると言っても過言ではありません。演奏家・演奏団体も相当数にのぼります。古典派・ロマン派期の音楽における古楽演奏については、ヨーロッパでも日本でも新しい今後開拓されるべき領域であり、どんどんと新しい視角・新しい価値観によって、優れた演奏が模索されています。

鈴木秀美、バロックから古典派・ロマン派へ

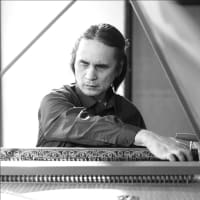

わが国においてその先頭に立ちそのムーヴメントを牽引しているのが、鈴木秀美です。

鈴木秀美は、長くヨーロッパで学び演奏のキャリアを積んできました。鈴木秀美が一般に知られるようになったのは、バッハの「無伴奏チェロ組曲」を、日本人として初めてオリジナル楽器によって全曲録音したことによります(1995)。鈴木秀美は、2004年に同曲を再録音し、各地で講習会を開いたり、2009年にはその成果を書籍にまとめ、かつ楽譜の校訂までやってのけました(東京書籍)。もちろん、演奏会も素晴らしいもので、福山でも2008年に2回の演奏会で全6曲の演奏を披露しています。また、実兄鈴木雅明が率いるバッハ・コレギウム・ジャパンのメンバーとして1990年の創設以来、バッハを始めとするバロック期の教会音楽、器楽音楽等を演奏してきました。その他、日本音楽コンクール(毎日新聞社主催)やライプツィッヒ・バッハ・コンクールの審査員を務める等、バッハ演奏については、他の追従を許さぬ、文字通り世界の第一人者と言っていいでしょう。

鈴木秀美のもう一つの顔は、オリジナル楽器による古典派音楽の紹介者です。オーケストラの演奏会においていまだロマン派に偏重している日本の音楽界において、これまで等閑視されてきた、ハイドン・モーツァルトの初期・中期のオーケストラ曲の面白みを紹介するために、2001年に鈴木秀美はオーケストラ・リベラ・クラシカを立ち上げ、自ら指揮にあたりました。その成果は、すでに20枚余のCDによって聴くことができます。もちろん、チェリストとして、古典派室内楽演奏についても精力的な活動を続けています。

今回の演奏会は、さらに一歩進んで、後期古典派・初期ロマン派の大規模室内楽を取り上げるという、これまでの鈴木秀美のキャリアの深化と位置づけることができるでしょう。

アンサンブルで用いられる楽器の特徴

取り上げられるベートーヴェンの「七重奏曲」とシューベルトの「八重奏曲」は、どちらも内容充実した大曲ですが、レコードやCDでよく知られているわりには、コンサートで演奏されることの少ない曲です。その理由は、弦楽器と管楽器が混在する特異な楽器編成のため常設の演奏団体を組織しにくいことによると思われます。同曲がオリジナル楽器によって演奏されるのは、日本ではこれが初めてのことなのです。

使用される楽器が現代の一般的な楽器とどう違うか、かんたんにふれておきます。

弦楽器については、現代の楽器は鉄製の弦を張っていますが、この演奏会で演奏される楽器はすべて羊の腸をよってつくったガット弦を用います。ガット弦による演奏は、やや線が細いかわりに繊細で独特の”ふうあい”を感じさせます。いわゆるノイズ成分を鉄弦より多く含むからです。ヴァイオリンとヴィオラは、楽器を身体に密着させるための「あごあて」がありません。チェロには、楽器を一定の高さに保つための金属のエンドピンがありません。「あごあて」もエンドピンも、近代になって、より大きな演奏会場で、より大きな音を出すための工夫だったのですが、ベートーヴェンやシューベルトの時代には存在しませんでした!奏法において顕著なのが、モダン楽器にたいへん頻繁におこなわれる、ヴィブラート(弦をおさえる左手の指を震わせ微細な音程の揺れをつくる技術)を用いないことです。そうすることによって、音楽の表情がすっきりとスリムなものになり、古典派期の様式感にマッチするのです。

管楽器については、まずホルンは古い楽器ですが、現代のように音階をつくるための弁(バルブ)がありません。金属の筒をぐるぐると巻いただけの、いわゆるナチュラルホルンです。演奏はたいへん難しく、なにしろ唇の形と息の強さ、それからベル(朝顔の部分)に入れた右手の形状だけで音程を調整するのですから、それはたいへんです。ファゴットは古い楽器ですが、現代のようにたくさんのキーを備えた重厚なものではなく、素朴な木の筒と言っていいでしょう。クラリネットは実は新しい楽器で、バッハの時代には存在せず、モーツァルトの時代にようやく定着しました。したがって、バッハをはじめとするバロック音楽には決して出てこない楽器であり、それだけに古楽器の演奏でも新しいもので、たいへん珍しいものです。

演奏にあたるのは、リーダーでチェリストの鈴木秀美が組織する「オーケストラ・リベラ・クラシカ」、その実兄鈴木雅明が組織する「バッハ・コレギウム・ジャパン」のメンバーを中心に、鈴木秀美のヨーロッパ時代からの盟友たちが加わります。

今回編成されたアンサンブルは、東京、大阪、名古屋、仙台、そして、福山で演奏します。中四国九州では福山だけです。

これだけのゆたかな内容と大きな規模の古楽アンサンブルによって、後期古典派~初期ロマン派の楽曲が演奏されるのは、またとありません。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

2010年1月

コンセール・ジャズ大衆舎一同

コンセール・ジャズ大衆舎一同