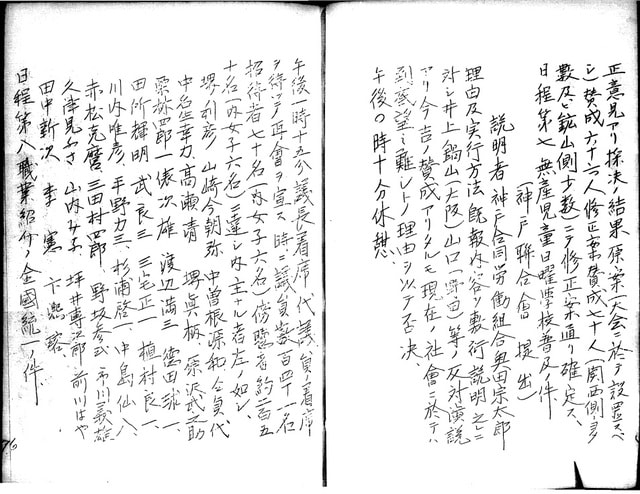

上・総同盟1924年大会「傍聴者名」堺利彦、山崎今朝治、徳田球一、杉浦啓一、山内みな、赤松克磨、三田村四郎、野坂参三・・・

総同盟の「現実主義」への「方向転回」と左右抗争 1924年の労働運動 (読書メモ)

参照「日本労働年鑑」第6集/1925年版 大原社研編

「日本労働組合物語大正」 大河内一男・松尾洋著

「協調会史料」

1924年総同盟大会 「現実主義」への「方向転換」

前年関東大震災により総同盟大会が延期され、翌年1924年2月に総同盟大会が開催されます。この大会は「方向転換宣言大会」と呼ばれ、総同盟が11周年大会(《われらは、断固たる勇気と有効なる戦術とをもって、資本家の抑圧、迫害にたいし、徹底的に闘争せんことを期す》《われらは、労働者階級と資本家階級とが両立すべからざることを確信す。われらは労働組合の実力をもって、労働者階級の完全なる解放と自由平等の新社会の建設を期す》)からの方向転換を宣言した「現実主義」を取り出した時と言われていますが、その後の総同盟右派幹部による戦闘的労働組合除名、左派排除、ついには大分裂へと向かうスタートの大会でした。

(総同盟1924年大会宣言)

「・・・今や吾等は過去におけるよりも、その政策を現実化し、積極化さねばならぬ必要に迫られている。 しかしてその必要は、最近における我国資本主義の示しつつある傾向と労働階級の勢力の増大とを、吾等が正確に観察することを得たからである。我国の労働組合運動 は、少数者の運動から転じて大衆運動に向うべき一階段に到達したのである。改良政策に対する従来の消極的態度は積極的にこれを利用することに改めなければならぬ。例えば、ブルジョア議会によって、労働階級の根本的解放を期待するところ、毫もなきは勿論なれども、普選実施後においては、選挙権を有効に行使することによって、政治上の部分的利益を獲得すると共 に、無産階級の政治的覚醒を促し、また国際労働会議についても、 これが対策を慎重に考慮し、以て我国労働組合発展のために計るべきである。・・・云々」

この大会宣言は、右派が原案をつくり左派が修正して、ようやく決定します。

総同盟は、前年まで否定していた議会と国際労働会議の利用を決め、以後積極的に普選運動と国際労働会議労働代表選出の運動に大きく方向を転換します。

(普通選挙運動)

1919年(大正8年)、20年(大正9年)と普通選挙運動に熱心に取り組んだ日本労働総同盟は、普選法の要求が議会で通過しないとなると、1922年(大正11年)の大会では、今度は議会利用を全面的に否定し、「われらは労働組合の実力をもって、労働者階級の完全なる解放と自由平等の新社会の建設を期す」と宣言しました。また、国際労働会議の日本政府の労働代表選出方法に異議を唱え、国際労働会議自体を否定します。直接行動のみに頼るサンジカリズムの影響が大きかったと言われています。

1923年関東大震災の朝鮮人虐殺事件、亀戸事件、甘粕事件、戒厳令等々政府の恐ろしい強権圧迫が続き、また労働者民衆の失業・生活困窮、政府への不信、反感、怒りが高まります。それをみた政府は、ついに普通選挙法案を議会に提出することを決め、10月の新聞等で広く報道されます。政府が、去りかけた民心をひきつけようとしたことは明らかでした。また政府は1924年に入ると国際労働会議(ILO)の日本労働代表の選出方法を労働組合を母体とした労働代表を選挙する世界基準のやり方に変えてきます。政府が事実上、日本労働総同盟など労働組合を認めたということです(さらに1926年大正15年の議会において治安警察法第17条と第30条が廃止され、同盟罷業ストライキの非合法化は表面的には除かれます)。明らかな政府の労働組合に対する一定の譲歩でした(しかし、1925年普選の導入は同時に治安維持法の設立とセットでした)。

1923年の政府の非道、大弾圧で心底動揺した総同盟右派幹部は、こうした政府の普選実現の意向や国際労働会議への代表選出の変化が明らかになるとみるや、彼らも即座にそれに歩調を合わせます。「現実主義」です。1923年11月総同盟中央委員会で、議会利用へと姿勢を変え、選挙権の行使をすることを決め、また、国際労働会議(ILO)の日本労働代表に積極的に日本労働総同盟として名乗りを上げます。

(アナキスト系の凋落とホルシュビキ派の台頭)

関東大震災時の大杉栄一家虐殺は、アナキスト系、サンジカリズム系の社会運動・労働運動に大打撃を与えます。1923年(大正12年)12月27日の難波大助(虎ノ門)事件は、朝鮮人虐殺、亀戸事件、大杉栄一家虐殺への復讐として皇太子暗殺を目的とするものでした。難波大輔は大逆罪で翌年1924年11月13日死刑判決を受け、15日には死刑となります。大震災一周年の9月1日には和田久太郎の福田雅太郎陸軍大将ピストル襲撃があり、ギロチン社員が一斉に検挙され、2名が死刑となります。朴烈事件もありました。これら一連の事件や行動と弾圧でサンジカリズム系の社会運動・労働運動がほぼ壊滅します。

(三派護憲運動)

普選運動が再び全国で盛り上がります。

(国際労働会議(ILO)総会で鈴木文治労働代表委員「亀戸事件」を暴露!)

もともとILOは、世界の資本家国家が、ロシアの社会主義革命の防波堤にしようとして作られたもので、したがってソ連は、ずっとこれを否認しつづけ、総同盟もボル化の波に乗って、ソ連にならって1922年(大正11年)の第11回大会で「吾人は、国際労働会議を否認し、・・・有害無用なる同会議の壊滅を期す」と決議しました。

しかし、1924年に入ると日本政府は国際労働会議の日本労働代表の選出方法を労働組合を母体として労働代表を選挙する世界の基準に変えてきました。政府が事実上、日本労働総同盟など労働組合を認めたということです。総同盟は第13回大会に続いて3月には国際労働会議(ILO)の日本労働代表選出に参加することを表明します。代表委員の選挙は、総同盟の鈴木文治が他を圧して当選し、政府もこれを任命します。西尾末広も随行員として選ばれ、4月27日政府代表、資本家代表と共に神戸港から香取丸でジュネーブに向かいます。6月17日から開催されたILO総会で、日本労働代表委員鈴木文治は、日本における労働組合弾圧の例として亀戸事件を暴露演説をし、日本ではいまだ団結権が公認されていない事を激しく追及し、1925年総会での正式な議題とするべき調査と手続きの決議案を提出します。世界の各国労働代表が一致して支持したにもかかわらず、日本政府と資本家代表の必死な弁明の結果、政府・資本家代表の反対で総会を通過しませんでしたが、世界では大きな論議を呼んだ画期的な出来事でした。

(左右の激突)

1924年大会後、東京東部合同労組(南葛労働会、渡辺政之輔・共産党事件で検挙)、関東機械工組合(杉浦啓一・共産党事件で検挙)、関東印刷労働組合(春日庄次郎)、時計工組合(渡辺満三・共産党事件で検挙)、横浜合同労働組合などの左派労組が総同盟に加入しました。

1924年4月関東鉄工組合大会から左右の激突が開始されます。10月の関東労働同盟会大会で乱暴な右派の議事進行に怒った東部合同の渡辺政之輔が抗議の退場をします。関東印刷、横浜合同、時計工組合、東部合同の代議員27名もこれに続き、傍聴席にいた組合員300名も退席します。その後、関東労働同盟会理事会は渡辺政之輔、春日庄次郎、杉浦啓一ら左派6人の除名と東京東部合同労組、関東印刷労働組合、時計工組合、横浜合同労働組合の4組合の除名を決議します。11月関東鉄工組合分裂。12月関東労働同盟会分裂。

12月18日、日本総同盟中央委員会は、除名された5組合を本部直属として認めることを決定しました。

(関東地方評議会の設立)

12月20日、関東鉄工組合、東京東部合同労働組合、時計工組合、関東印刷労働組合、横浜合同労働組合の5組合は「関東地方評議会」を総同盟本部直属の組織として結成します。ほどなく東京北部合同労働組合も沼津合同労働組合も加わり、組合員はたちまち3千名を越え、月刊機関紙「労働新聞」を発行し、左派の一大拠点となります。

(総同盟真っ二つに分裂)

1925年(大正14年)6月、総同盟はついに真っ二つに分裂します。