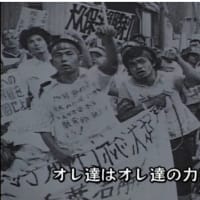

麻生久の「メーデー来たる」 1924年のメーデー (読書メモ)

東大卒業後、ロシア革を支持した麻生久は、友愛会に入り、友愛会を労資協調から戦闘的労働組合へと発展させていきます。また自ら日立銅山などの現場労働者の中に入り、熱心なオルグを行い、ついに全日本鉱夫総連合会を設立し、足尾銅山・日立銅山・夕張炭鉱などで激烈なストライキを指導し、労働者の勝利と敗北を経験します。麻生は全国の鉱山労働者から熱烈な歓迎と信頼を受ける一方、官憲からは激しい弾圧を受け、たびたび投獄されます。上の「メーデー来る」はその頃1924年メーデー・労働者階級にむけての麻生久のアジテーションの一つです。

「メーデー来たる」で、麻生は、世界の労働者が階級闘争の中で倒れ、数限りない屍が累々として積まれ、赤旗には血にまみれて倒れた同志の血潮が滲んでいる、〈メーデーは労働者階級の喜びと希望と悲しみの日である〉と叫びます。

この麻生久が、1930年代労働者を裏切ります。麻生をはじめとする日本の労働組合幹部や無産政党は、政府・軍部、ファシストと手を結び、最後に労働組合組織を自ら解散し、侵略を、戦争を支持していきます。

真剣に考えなければいけない、学習すべき課題がたくさんあります。

*******************************************************

(麻生久来歴)

1891年大分県玖珠郡東飯田村に生まれ、1913年東京帝国大学仏法科に入学。東大卒業後の1917年、東京日日新聞(現毎日新聞)に入社。ロシア革命を支持し吉野作造らと「黎明会」を創設し、新渡戸稲造・大山郁夫・小泉信三・与謝野晶子ら知識人を勧誘した。東大新人会にも先輩として参加した。1919年協調主義的傾向の強かった友愛会を急進的・戦闘的な組織に改革した。足尾銅山・日立銅山・夕張炭鉱などに自ら潜り込み、鉱山労働者をオルグし、1920年に全日本鉱夫総連合会を設立し、幾多の激烈な鉱山争議を指導、勝利と敗北の経験をし、一方官憲からは非道な弾圧を受けてたびたび投獄される。1923年『濁流に泳ぐ』を発刊。

1925年日本労働総同盟の政治部長。1926年結成された労働農民党の中央執行委員。労働農民党が分裂すると、同年12月日本労農党を結成。以後、日本大衆党、全国大衆党、全国労農大衆党と中間派無産政党の書記長・委員長を務める。

(ファシストへ)

1932年、全国労農大衆党は社会民衆党と合併して〈社会大衆党〉となり、委員長は安部磯雄、麻生は書記長。この頃から、軍部の「革新派」との連携をはかり、1934年陸軍省が「国防の本義と其強化の提唱」なるパンフレットを発行すると、これを「軍部の社会主義的傾向の表現」として高く評価する声明を出した。以後、親軍派で国家社会主義の信奉者でもあった亀井貫一郎とともに社大党の全体主義化・ファシスト化を推進してゆく。

1936年東京府から衆議院議員総選挙に出馬し当選、1937年再選。同年日中戦争が勃発すると、政府を支持、軍事予算も承認。1938年には近衛文麿を党首とする新党結成を画策。1939年に中野正剛率いる東方会との合併を試み、右翼と連携。

1940年2月に起きた、斎藤隆夫代議士の反軍演説問題の斎藤の衆議院除名決議に麻生は賛成の立場を取り、除名反対に回った党首の安部磯雄をはじめ、鈴木文治・片山哲・西尾末広・水谷長三郎・松本治一郎らを党除名処分とし、自らが後任の党首となった。同年、近衛の新体制運動に積極的に協力し、7月には他党に先駆けて社大党を解党させた。第2次近衛内閣においては新体制準備委員会委員となる。

1940年9月6日、49歳心臓麻痺で死亡。