建築・都市について

todaeiji-weblog

42 不気味の谷

相似性を目指すデザインの反転現象

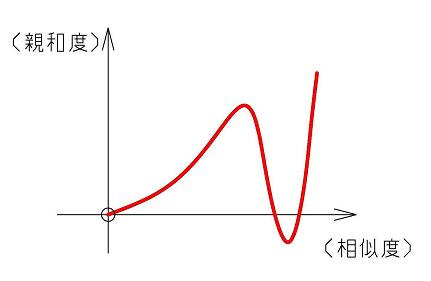

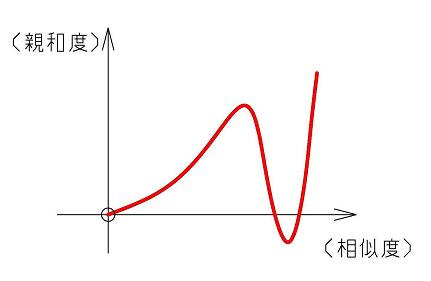

人形や義手、ヒト型ロボットをデザインするうえで注目されている現象がある。人間の姿かたちを模すこれらのデザインは、人間との相似性の向上が目指されるが、多くはその相似度が上昇すればするほど、親しみやすさ、親和度も上昇する。

ところがその上昇曲線が、ある時点で突然下落に転じる。相似性を求める連続的変化の中で、相似度が過度に高まると、逆に親和度が一気に下降に転じ、マイナスにまで落ち込むという現象が生じるのだ。すなわち、親しみやすさが一転して嫌悪感や不気味さという感情を生み出す反転がおきる。

さらに相似度が上昇すると、ふたたび親和度も上昇に転じるのだが、人間の姿かたちを模すデザインの、相似度と親和度の連続的な変化を示す曲線の中に、くさび型の谷が突如出現するこうした現象を、森正弘は「不気味の谷」*01と名付けた。

このデーモニッシュな響きをもつネーミングは、この現象の特異性とその意味するところの普遍的な広がりの深さを端的に表している。

境界線上にある人形の顔

柔和で優しい顔なのか、不気味な笑顔なのか。/東芝科学館

顔を白く厚化粧するのは京都の芸妓などにその名残を見ることができるが、江戸時代にデザインされたこの人形に対する違和感の中には、こうした時代によって移り変わる美意識の違いも考慮に入れなければならないだろう。

不気味の谷の正体

モーフィングというCGの技術をつかうと、ある形態から別の形態へ連続的に変化していく様子をつくりだすことができる。このモーフィングによって、コップから皿への変形の過程と、ロボットから人間への変形への過程をつくりだして比べたとき、コップと皿との間には不気味さは感じないが、ロボットと人間との間には不気味さを感じる瞬間がある*02という。それはなぜだろうか。

瀬名秀明はその理由を、おそらく、片方のカテゴリーに自分自身が入っているからではないか*02と述べている。そして自分じゃないものと自分の間にある違和感、居心地の悪さ、それが不気味の谷の正体なのではないか。自分というものがテンプレートになり、そこから外れたものに違和感、不気味さを感じているのだと説明している。すなわち、つくりだされたもの(人形・ロボット)がつくりだすもの〈人間〉との間に相似性を持つ場合に、そうした現象が生じるのではないか、ということだ。

また人間に極似した人形やヒト型ロボットが、多くの不自然な外観や動作を見せる点が病人や死体と共通し、見る人に否定的な印象を与えるのが要因ではないか、とする分析や、「不気味の谷」は実は疑似科学にすぎず、それはグラフの巧妙なトリックであり、そもそもそうした現象そのものが生じていないのではないか*02という批判的な見方もある。

しかし、実はここでもっとも注目されるのは、その不気味の谷を描き出すくさび型の曲線グラフそのものにあるといってもよい。このくさび型の曲線と相似性を持つ現象が、非常に多岐にわたって存在するということ。すなわち、ものをつくりだす側(すなわちヒト側)の本質的なところにこの現象は深くかかわっており、相似性を求めてつくりだされるもの(ヒト型ロボットなど)との間にも、それは色濃く反映してくるのではないか、ということだ。

todaeiji-weblog

連続的変化の中に突如出現するくさび型カーブ

このくさび型カーブの相似形が様々な現象に現れる。

*01:Energy Vol.7 No.4 /1970.10

*02:瀬名秀明ロボット学論集/瀬名秀明/勁草書房 2008.12.20

人形や義手、ヒト型ロボットをデザインするうえで注目されている現象がある。人間の姿かたちを模すこれらのデザインは、人間との相似性の向上が目指されるが、多くはその相似度が上昇すればするほど、親しみやすさ、親和度も上昇する。

ところがその上昇曲線が、ある時点で突然下落に転じる。相似性を求める連続的変化の中で、相似度が過度に高まると、逆に親和度が一気に下降に転じ、マイナスにまで落ち込むという現象が生じるのだ。すなわち、親しみやすさが一転して嫌悪感や不気味さという感情を生み出す反転がおきる。

さらに相似度が上昇すると、ふたたび親和度も上昇に転じるのだが、人間の姿かたちを模すデザインの、相似度と親和度の連続的な変化を示す曲線の中に、くさび型の谷が突如出現するこうした現象を、森正弘は「不気味の谷」*01と名付けた。

このデーモニッシュな響きをもつネーミングは、この現象の特異性とその意味するところの普遍的な広がりの深さを端的に表している。

境界線上にある人形の顔

柔和で優しい顔なのか、不気味な笑顔なのか。/東芝科学館

顔を白く厚化粧するのは京都の芸妓などにその名残を見ることができるが、江戸時代にデザインされたこの人形に対する違和感の中には、こうした時代によって移り変わる美意識の違いも考慮に入れなければならないだろう。

不気味の谷の正体

モーフィングというCGの技術をつかうと、ある形態から別の形態へ連続的に変化していく様子をつくりだすことができる。このモーフィングによって、コップから皿への変形の過程と、ロボットから人間への変形への過程をつくりだして比べたとき、コップと皿との間には不気味さは感じないが、ロボットと人間との間には不気味さを感じる瞬間がある*02という。それはなぜだろうか。

瀬名秀明はその理由を、おそらく、片方のカテゴリーに自分自身が入っているからではないか*02と述べている。そして自分じゃないものと自分の間にある違和感、居心地の悪さ、それが不気味の谷の正体なのではないか。自分というものがテンプレートになり、そこから外れたものに違和感、不気味さを感じているのだと説明している。すなわち、つくりだされたもの(人形・ロボット)がつくりだすもの〈人間〉との間に相似性を持つ場合に、そうした現象が生じるのではないか、ということだ。

また人間に極似した人形やヒト型ロボットが、多くの不自然な外観や動作を見せる点が病人や死体と共通し、見る人に否定的な印象を与えるのが要因ではないか、とする分析や、「不気味の谷」は実は疑似科学にすぎず、それはグラフの巧妙なトリックであり、そもそもそうした現象そのものが生じていないのではないか*02という批判的な見方もある。

しかし、実はここでもっとも注目されるのは、その不気味の谷を描き出すくさび型の曲線グラフそのものにあるといってもよい。このくさび型の曲線と相似性を持つ現象が、非常に多岐にわたって存在するということ。すなわち、ものをつくりだす側(すなわちヒト側)の本質的なところにこの現象は深くかかわっており、相似性を求めてつくりだされるもの(ヒト型ロボットなど)との間にも、それは色濃く反映してくるのではないか、ということだ。

todaeiji-weblog

連続的変化の中に突如出現するくさび型カーブ

このくさび型カーブの相似形が様々な現象に現れる。

*01:Energy Vol.7 No.4 /1970.10

*02:瀬名秀明ロボット学論集/瀬名秀明/勁草書房 2008.12.20

|

瀬名秀明ロボット学論集 瀬名 秀明 勁草書房 このアイテムの詳細を見る |

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 41 歯車 | 43 くさび型... » |

| コメント |

| コメントはありません。 |

| コメントを投稿する |

| ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません |