「何もできない人」が、自分と同じ場にいる時、どんなことを感じるだろうか。

例えば、学校の教室に、職場に、同じ家の中に。

身体が不自由で歩くことや、車いすを自分で動かすことが難しい。

言葉を話すことができず、他人を会話するのが難しい。

酸素ボンベが必要だったり、褥瘡ができないように体の向きを変えてもらうことが必要だったりする。そんな人がいたら、どうだろう。

障害者の就労施設で、重度の障害のため「何もできない」と思われている人も、職場に居てもらうという話を聞いたことがある。職員は、クッキーなどのお菓子をつくったり、絵を描いてアート作品として販売したりしている施設だったと思う。

軽度な障害の職員は、お菓子づくりの作業ができる。絵が得意な職員はその才能を発揮することができる。では、ベッドに横になって過ごしている重度な障害者はどうか。言葉もそれほど話すことができない人は、どうか。

その施設では、そのような人も職員の一人として、働く場に居てもらうとのことだった。ベッドに横になった状態で、その人もそこに居る。同じ空間に、その人が居るということで、その職場の雰囲気を創り出している。そのことが、その人の仕事であり、職場への貢献であるということだった。

日本国内の学校で、職場で、あるいはそれぞれの家の中で。

このような施設のように、「何もできない人」がそこに居ることの意味、その価値が見出されているか?と考えると、おそらくそうではないと思う。

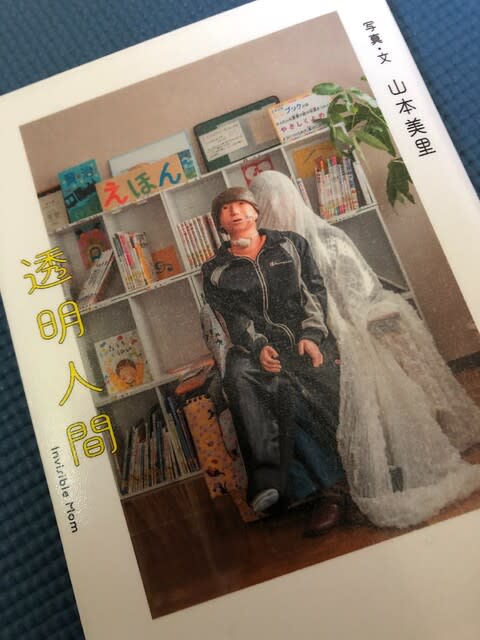

重い障害を持つ「医療的ケア児」の母親で、写真家の山本美里さんの書籍「透明人間」は、

短い文と写真で、山本さんが子どもに付き添って過ごす学校での風景が映し出されている。

子どもが学校に通うには、付き添いが必要とされる。一方で、学校では、母親の存在を消すことを求められる。

文章は、山本さんの胸の内の吐露されているものだ。

短い文から、どこにぶつけていいのか分からない怒りや悲しみが伝わってくる。

学校や教育、行政関係者、子育て中のお父さん、お母さんにぜひ、手にとってほしい1冊。

透明人間 Invisible Mom | 山本美里 |本 | 通販 | Amazon