前々回からの続きです

今回は備忘録も兼ねてるので内容がかなりマニアックでしつこく

しかも長文になってしまいました

要するに「虫の目レンズ」を使って8ミリフィルムをデジタル化する方法を延々と説明している訳ですので

先に結果を見て頂きましょう

約40年前(1984年)の8ミリフィルム映像

久留米市の北野天満宮で行われる秋祭り「北野くんち」の様子です

キズやホコリが目立ちますがそれも味わいかと

新しく付けたエリック・クラプトンの曲が合っているような合わないような…

まあ 自己満足の世界なのでツッコミは無しで(^_^;)お暇な方は以下をご覧下さい

**********

さて

8ミリフィルムのテレシネ(動画データ化)にはいくつかの方法があります

いちばん簡単なのはスクリーンに写った動画を直接カメラで撮影する方法

簡単ですが画質的には今イチなやり方

以前は「簡易テレシネ機」といった機材もありましたが原理は同じです

**********

そこで

僕が3年前に試したのは

フィルムを一コマずつスキャンする専用の機械を使う方法

↑Movie Maker Pro という機械です

とてもユニークな面白い機械で

確かに高解像度に取り込めるのですが

カメラの部分がしょぼくて色味の調整や明るさの固定が出来ません

僕の青っぽく変色したフィルムは真っ青に取り込まれてしまいます

動画の この青みの補正は簡単そうでなかなか上手く行きませんでした(T_T)

**********

次に試してみたのが「エイリアルイメージ法」というやり方

映写機の前に大きな凸レンズを置き

そのレンズを通して動画を撮影する方法です

この方法だととてもきれいに取り込めます

↑解像感は今イチですが色味はきれい(左右の反転はソフトで修正する)

おそらく使っている凸レンズに問題があるのだと思います

もっと大きな(高価な)レンズを使わないとダメなのでしょう

ここまでが3年前に試したやり方です

「Movie Maker Pro」も「エイリアルイメージ」も一長一短でなかなか上手く行きませんでした

**********

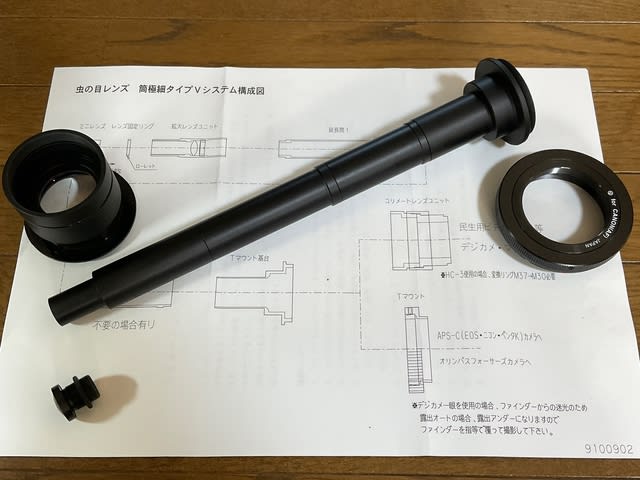

そこで今回 思いついたのが「虫の目レンズ」を使う方法です

このレンズを映写機の中に突っ込み 動いているフィルムを直接撮影しようという作戦です

まず8ミリ映写機の準備から

ELMO社の GS-800 という映写機

ステレオ または 2トラック での録音再生が出来ます

映写スピードの微調整も出来ます

当時はなかなかの高級機だったはず

プラスチックのカバーを手前に倒すと

中央部に ランプの熱と光を遮断するランプカバーがあります

映写レンズとランプカバーを外してみます

映写ランプが見えますね

挿入口から入ったフィルムは ランプの光を受けるゲートという部分を通って後方の巻取りリールへと送られていきます(ピンクの線)

ランプを取り外して後方から見てみましょう

オレンジ色のベルトで回るシャッター羽根の前部に四角いワクが見えますね

この前をフィルムがカタカタと走る訳です

前方から見ましょう

レンズホルダーを兼ねた圧板を開きます

ちょっと画像をズーム

この四角い穴の後ろからフィルムに光を当ててスクリーンに投映する仕組みです

フィルムは上から下にカタカタ移動します(矢印の方向)

左側のバネの付いたスキー板のようなのがフィルムを抑える圧板です

実はこの四角い穴の大きさが問題で

フィルムの写っている範囲よりかなり小さいのです

つまりスクリーンに投映される画像はこの穴でトリミングされた映像なのです

↓(映写機でスクリーンに投映される部分)

↓(実際にフィルムに写っている範囲)

フィルムにはスクリーンに投映される像より広い範囲が写っているのがわかりますか?

上映の際にフィルムが多少ずれてもいいような安全ワクと言いますか

ネガフィルムとサービスサイズプリントの関係と同じと言いますか

どの映写機もそんな仕様になってます

しかし

フィルムの隅々まで余す所なく取り込みたい僕としてはこれはちょっと許せない!

ので…

こうして↓

この穴を

ガリガリと金工用のヤスリで

失敗を恐れずガリガリ!

ガリガリ‼︎

広げちゃいましたー\(◎o◎)/!

ちょっとイビツですがこんだけ広げれば十分です(^_^)

しかし怖かった〜〜〜

失敗したら貴重な映写機がパーですからね

(良い子の皆さんは絶対マネしないでね)

あとでフィルムが傷つく事もなく普通に動くことを確認しました

**********

次に

映写用のランプは明るすぎるのと 熱を発生するので LED に交換します

自動車の室内灯用の平たいヤツをAmazonで買って

手持ちの12VのACアダプターに繋いで別電源にしました

点灯確認↓

これでランプを付けっぱなしでフレーミングやピント調節が出来ます

さらに

青く変色したフィルムの色味を補正するために

W12の色補正用フィルター(の欠片)を

ランプカバーの裏側にテープで貼り付け

表には光を拡散させるために

習字用の半紙を一枚貼り付けました

これで映写機の準備は完了です

ふぅ〜〜〜

やっとここまできましたね

長くなりますがこのまま一気に行きましょう!

**********

カメラに合わせて高さを調整した映写機に虫の目レンズをを突っ込み

フィルムを通せば

「虫の目レンズ8ミリテレシネシステム」の完成で〜す

わ〜い パチパチパチヽ(=´▽`=)ノ

長いレンズの揺れを防ぐための支えを その辺のモノで作りました↑

音声は出力端子に抵抗入りのケーブルを差し込み↓

カメラのマイク入力端子につなぎました↓

カメラとモニターを HDMIケーブルで繋いで映像を大きな画面で確認できます

ピント調節は圧板を開いた状態でしか出来ません↓

この状態でフレーミング&ピントを調節(先端のレンズをクルクル回す)

その後一旦レンズを後退させ圧板を閉じて再度同じ位置までレンズを進めます

この微妙な作業には以前「いつか使う物」で紹介したマクロスライダーが初めて役に立ちますね(^_^;)

さてカメラの設定ですが

最終的にTVで見ることを考えて

動画サイズを1920✕1080 29.97ftsに設定

ホワイトバランスは 5500K

ISO は 1000~1250

シャッタースピードを1/50

そして映写機の速度を遅めに微調整する事で

フリッカー(画面のチラツキ)が軽減します

そんなこんなで取り込んだ動画(の静止画)がこれです

ご希望どおりフィルムのほぼ隅々まで取り込まれました↓

この動画を編集ソフトで

左右反転

スピードをちょっと早く(✗106%)

上下を少しクロップ

左右をトリミング

そして色味やシャープネスを調整すると

こんな感じになりました↑(少しクール過ぎたかも)

これを動画に書き出せば

めでたく完成で〜す(;´Д`)

はぁ〜〜〜

疲れましたね

長かったですね〜

よくここまでお付き合い下さいました m(_ _)m

結果は最初に見ていただいた通りです

気になる部分としては

取り込みの解像度が今イチなところ

これは使っているミニレンズの性能にあると思われます

やはり

これとか

お高い製品を買えば解決するのかもしれませんが

そこまでの財力は僕にはもはやありません

このシステムで一応の完成ということにします

ありがとうございました

〜〜〜〜〜〜〜〜…