日本は国土の6割が森林とはいえ、自然地帯と呼べるものは半分しかなく、ほとんどスギ等の植林地帯です。

こうした場はあまり、生物多様性が豊かではなく、土壌も露出し、涵養機能も悪いです。

木材を利用できるという点を除けば、土壌の育成、涵養機能、水の浄化機能など、自然林のほうが優れており、今、あちこちで人工林を自然林に変えて行こうとする取り組みもされています。

環境省のこれもまた、自然再生事業の一つ。全国でも早い時期から人工林が8割を超え、木材価格が下落してからそのままとなっており、スギ山を自然の森に戻す取り組みがされています。

75万人の流域共同体で原生の森づくり[産官学民連携、下流住民が植樹-愛知県東三河流域]

詳しくはこちらのほうが分かると思います。

同じく、釧路湿原の再生事業が行われており、そのうちの一つとして、この地区で自然林にする取組がされております。

こちらはスギ山ではなく、北海道なので、カラマツ、トドマツのマツです。

人工林を自然林に 達古武地区(釧路町)~釧路湿原の縮図 達古武から変わる!~

釧路湿原達古武地域

自然再生事業実施計画 より (編集、まとめています)

場所:釧路湿原流域の達古武沼(たっこぶとう)水域

歴史:元来、ミズナラの落葉広葉樹林、ハルニレ、ハンノキなどの湿性落葉広葉樹林がほとんどだったが、戦時中の伐採、カラマツ・トドマツの人工林が多く植えられ、生態系の機能低下が見受けられる。このカラマツは北海道には自生しない、本州からの種。ここはタンチョウやオジロワシの棲家でもある。

p25 以前の森林:植林などが進んだことが分かる

p30 母樹林との距離

p31 周囲の森林の構成:自然をお手本に、自然の森林を再生していく

p40 自然再生の考え方:残された自然は保全、自然の力にゆだねるのを優先し、自然が自らの力で維持することを目指す。

計画の柔軟な見直し、急激な環境変化を避ける(自然環境に不可逆的な変化をもたらす危険性)

遺伝子攪乱を防止し、地域産のを使う

※森林再生というだけでなく、生態系の復元も必要。近くの自然の森林を目標にする。

これも、自然をお手本にする。=目標の基本

森の再生:100年以上

p42 植え方:自然環境を急変させないようカラマツは急激に伐採しないで、世代交代させていく

(たとえ本来植生を植えるにしても徐々にする、予期せぬ不可逆的な変化をさせない)

植樹前の下準備として:育苗施設が必要

苗木は3~4年が必要

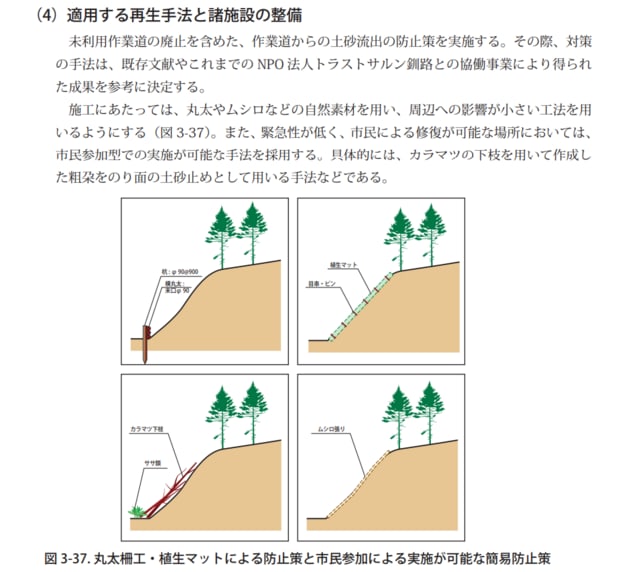

その他:人工林の林道の剥き出しの土砂流出に対する防止策も施した例

人工林道の土砂流出防止

(林道など斜面には、自然素材も使える)

今まで一万本ほどを植え、植えすぎた場は間伐などの手を加えたりするが、母樹林のあたりはササなどの刈り取りだけで天然更新をさせたりしている。

今後も、育苗し、植えていく予定。

合わせて、森林の動物の生息数の調査もやり、自然再生が行われているかどうかを検証している。

これはどう木を植えるべきか、自然再生するかの参考になる話です。

前回、1憶本の木を植える、世界は1兆本の木を植えるの記事で書きましたが、木の植え方はこういうことだろうと思います。

どのような植生が生えているか、こちらにいろいろな写真が載っていました。

国土交通省

達古武地域環境学習プログラム集

こういう場は観光にも刺激になるでしょうし、教育の場にもなりますね。

子供たちも、森林内部やら、生態系やら、あちこちいろいろなところまで考えたり出来ますから。

将来そうして、植物学や生態学、医学や薬学の学問にもなって、日本を発展させる人材が生まれるかもしれません。

こうして自然再生することは、他にも応用したり、役に立ちます。

森林の再生・自然植生の生態、植生の成り立ち、自然の成り立ち、自然植生の分析、自然再生の手法分析ができます。

もし、自然災害、山火事などがあった時、自然再生の方法にもなれます。

また、近所の人らは山菜や山の幸を取る場所にもなれると思います。

それから、再生した豊かな自然を活かして、自然ツアーなどの集客にも良いと思われます。

今はまだ、まだまだ、一部しか植えられてないようです。これから自然の森になっていくのもまだまだ百年以上の予定です。

また新たな情報が出るのを期待します。